SOLIDWORKS Simulation Standard入門ガイド|静的解析から疲労解析まで徹底解説

1. はじめに

SOLIDWORKS Simulation Standard は、SOLIDWORKSと一体で使えるCAE(Computer Aided Engineering)ツールです。設計した3Dモデルに荷重を加え、強度や変形の傾向を確認できるため、試作の前に問題点を早期に見つけることができます。開発初期の段階で検証を行えば、大きな設計変更のリスクを減らし、コスト削減や開発期間の短縮につながるだけでなく、製品の品質向上にも直結します。

「CAE」と聞くと専門的で難しい印象を持つ方も多いでしょう。しかし、SOLIDWORKS Simulation StandardはCADに組み込まれた形で提供されるため、別ソフトへのデータ変換は不要です。解析の流れもSOLIDWORKSの操作画面上で完結するので、初めての方でも直感的に理解しやすく、スムーズに解析を始められます。

本ガイドでは、中学生でも理解できるレベルの平易な言葉を使いながら、Simulation Standardの基本機能である静的解析と疲労解析を中心に解説します。あわせて、上位版(Simulation Professional以上)で利用できる座屈解析や熱解析の概要にも触れ、パッケージ間の違いも整理します。

まずはSimulationを導入する意味と、この記事を通して得られる学びのポイントを確認しましょう。安全性評価の重要性を理解し、CAE初心者が安心して学びを進められるように構成しています。

1.1 SOLIDWORKS Simulationの重要性と基本概要

SOLIDWORKS Simulation Standard は、SOLIDWORKSの基本操作を身につけた設計者が「解析を始めてみたい」と思ったときに最適なツールです。有限要素法(FEM)という工学の手法を背景にしながらも、難しい理論を深く知らなくても応力や変形を確認できるように設計されており、直感的な操作で解析を体験できます。

例えば機械設計の場面では、試作の前に応力集中が起こりやすい場所を把握しておくことが、製品の安全性確保やコスト削減につながります。こうした早期検証は市場競争力の強化にも直結するため、Simulationを使った設計品質向上は企業・個人を問わず大きなメリットがあります。

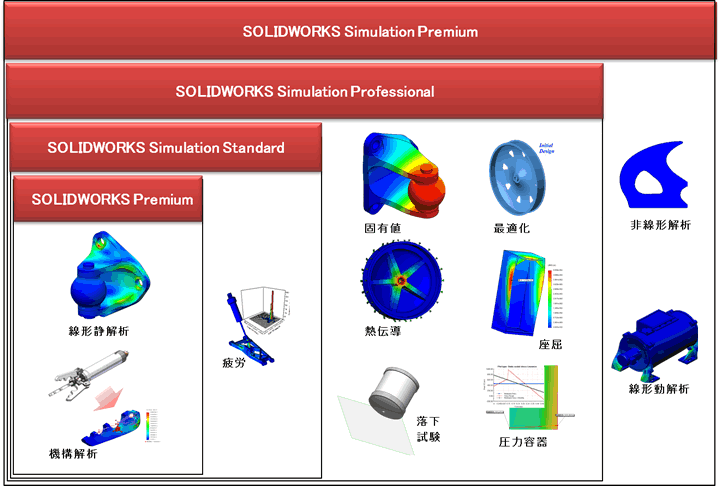

なお、さらに高度な機能――たとえば複合材解析、落下試験、座屈解析、固有振動数解析、熱解析など――は SOLIDWORKS Simulation Professional / Premium に含まれます。

一方、Standardエディション では「線形静解析」「時間ベースの機構解析(Motion)」「高サイクル疲労解析」が利用可能です。これらだけでも設計の主要な課題を十分に検証できるため、CAE初心者が最初に取り組むパッケージとして適しています。

1.2 このガイドで学べること

本ガイドでは、SOLIDWORKS Simulation Standard を使ってどのように解析を進めるのかを、ステップごとにわかりやすく解説します。具体的には、まず基礎となる静的解析(荷重や変形の確認)から始め、次に繰り返し荷重による部品寿命を予測する疲労解析を扱います。これらの手順を学ぶことで、材料特性の設定やメッシュ生成といった基本操作を無理なく習得でき、設計プロセスにシミュレーションを自然に組み込めるようになります。

さらに、解析を実務に近づけるために重要なポイント――接触条件の設定やアセンブリモデルでの取り扱い――も整理しています。単純な部品解析だけでなく、複数の部品が組み合わさった構造を対象にした検証方法まで理解できるようになります。

記事の後半では、これらの解析を活用した設計改善のヒントや、次のステップとして学ぶべき知識・上位版ツールの方向性も紹介します。

CAE初心者が「どこから始めればよいか分からない」という不安を解消し、自信を持って設計判断ができる力を身につけられることを目指しています。

2. SOLIDWORKS Simulation Standardの基本概要

引用:https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/swsimulation/lineup.html

この章では、SOLIDWORKS Simulation Standardで扱える主要な解析機能と、解析の流れ、さらに導入時に知っておきたいシステム要件について解説します。CAD操作に慣れている方であれば、Simulationアドインを有効化するだけで、すぐに解析を始められます。ただし快適に解析を行うためには、PCのスペックやメモリ容量など、ハードウェア環境を理解しておくことが重要です。

これらの内容を把握することで、手元のPCやワークステーションが解析に適しているかを判断でき、もし性能不足であればメモリの増設や環境改善の検討ができます。特に将来的に大規模なモデルを扱う場合は、事前の準備が後々の効率化につながります。まずは必要最低限の環境を整え、気軽に使い始めることが第一歩です。

続く節では、Standardで利用可能な静的解析・疲労解析・Motion解析の機能を整理し、あわせて落下試験(Simulation Professional以上で利用可能)についても概要を紹介します。こうした機能の位置づけを理解しておくと、誤操作を減らし、効率的にCAEを導入する助けになります。

2.1. 主要機能と解析種類

SOLIDWORKS Simulation Standardで最初に覚えておきたい解析は、線形静解析・高サイクル疲労解析・時間ベースの機構解析(Motion)の3つです。

線形静解析では、部品や小規模アセンブリに外力や固定条件を与え、そのときの応力や変形、安全率を確認できます。疲労解析は、繰り返し荷重を受ける部品の寿命を予測し、破損リスクを事前に把握するのに有効です。また、Motion解析を活用すれば、アセンブリの動作をシミュレーションし、動作中に発生する荷重や反力を算出できます。

一方で、座屈解析、固有振動数解析(モーダル解析)、熱解析、落下試験といった高度な解析は、Simulation Professional以上で利用可能です。

以上を踏まえると、線形静解析・Motion・高サイクル疲労を備えるStandardは、設計初期に必要な検証を十分にカバーしており、CAE初心者が学び始めるのに最適な環境といえます。

2.2. 解析フローの概要

解析の流れは大きく「前処理」「解析実行」「後処理」の3ステップに分けられます。

前処理では、CADモデルの形状確認、材料特性や荷重条件の設定、メッシュ生成を行い、解析に必要な情報を準備します。

解析実行では、ソルバーと呼ばれる計算エンジンがモデルを小さな要素に分割し、それぞれの応力や変形を計算します。

後処理では、結果を可視化し、変位の大きさや応力の集中箇所を確認します。結果が妥当なら設計を承認し、問題があればCADモデルを修正して再度解析を行う、という流れになります。

このような反復プロセスを短時間で繰り返せるのが、SOLIDWORKS Simulation Standardの大きな利点です。解析画面とCAD画面が統合されているため、データのやり取りに余計な手間がかからず、設計変更をすぐに検証できる点も強みです。

2.3. システム要件と推奨環境

SOLIDWORKS Simulation Standardを快適に動かすには、適切なハードウェア環境が欠かせません。CPUは十分なコア数を持つものを選び、メモリは最低でも16GB以上を確保するのが望ましいです。モデルが大きくなりメッシュ要素数が増えると計算負荷が急増するため、32GBや64GBへ拡張しておくと安心です。

動作環境は最新のWindows OSが基本で、グラフィックボードもCAD向けに最適化された製品を使用すると表示や操作がスムーズになります。SOLIDWORKS全体を長期的に運用する場合は、ベンダーが推奨するワークステーション仕様を事前に確認しておくとよいでしょう。

特に解析は長時間の計算を実行し続けるケースが多いため、安定稼働できるPCを選ぶことで作業中のエラーやクラッシュを防げます。まずは小規模なモデルで解析を試し、徐々に大きなアセンブリにステップアップしていくのがおすすめです。

なお、最新の対応OSや推奨GPU、RAMの情報は常に更新されているため、必ずSOLIDWORKS公式の「System Requirements」ページを確認してください。

3. 解析環境の準備と基本操作

ここからは、SOLIDWORKS Simulationを実際に使い始めるための具体的な準備と操作手順を紹介します。アドインの有効化から、解析に適したCADモデルの整備、材料データベースの活用方法まで、一連の流れを理解することで、スムーズに試行を重ねられるようになります。

基本操作を身につけるには、最初から複雑なモデルに挑戦するのではなく、小さなサンプルモデルや部品数の少ないアセンブリを題材に練習するのがおすすめです。メッシュの作成や解析結果の確認を繰り返す中で、「設定を変えると結果がどう変化するか」を目で見て理解でき、操作の記憶が定着しやすくなります。実際に手を動かしながら、以下の手順を順に確認していきましょう。

この段階では、いきなり大規模なシミュレーションに取り組むよりも、基本的な流れを無理なく何度も回すことが効果的です。モデルを少しずつ改変し、結果にどのような違いが現れるかを観察してみると、理解が一層深まります。

また、Simulation Standardには「時間ベースの機構解析(Motion)」が含まれています。これは部品やアセンブリの動きを再現し、動作時に発生する荷重や反力を推定できる機能です。静的解析や疲労解析と組み合わせることで、設計検証の幅を大きく広げられます。

3.1. Simulationアドインの有効化と設定

まず、SOLIDWORKS本体を起動したら「ツール」→「アドイン」からSimulationアドインを有効化します。これにより、リボンメニューに「Simulation」タブが追加され、解析用のコマンドを利用できるようになります。

次に、解析データの保存先フォルダをあらかじめ設定しておくと便利です。大規模な解析では中間ファイルが大量に生成されるため、整理しやすいフォルダ構成を準備しておくと管理が容易になります。また、単位系などの初期設定を業界の慣習や用途に合わせて調整しておくと、後から設定を修正する手間が減り、効率よく解析を進められます。

このように最初の段階でアドインと基本設定を整えておけば、新しい解析スタディを作成するときの操作が格段にスムーズになります。ほんの数分の準備が、解析作業全体の効率を大きく高めるポイントです。

3.2. 解析用CADモデルの準備

解析モデルを用意する際には、目的に応じて不要なディテールを削除したり、形状を簡略化するのが一般的です。例えば、ネジ穴や小さなフィレット、飾り要素などは解析結果に大きく影響しないことが多く、削除することでメッシュが過密になりすぎるのを防げます。

アセンブリモデルを扱う場合は、部品間の接触面を正しく定義することが重要です。接触解析で「接触あり」の設定を忘れると、解析が収束しなかったり、不自然な変形が発生することがあります。実際の使用状況を想定しながら、どの部品がどこで接触するのかを整理しておくと、後の設定作業がスムーズです。

さらに、使用する材料の特性や部品の肉厚が設計意図に合っているかも必ず確認しましょう。解析の精度はモデルの正確性に直結します。単純化しすぎると結果が不正確になる可能性があるため、解析目的に応じて適切なバランスでモデルを準備することが大切です。

3.3. 材料データベースの活用

SOLIDWORKS Simulation Standardには、鉄・アルミニウム・ステンレスといった代表的な材料があらかじめ登録されています。これらにはヤング率やポアソン比といった材料特性のほか、限界応力や一部のS-N曲線データが含まれており、静的解析や疲労解析にすぐ活用できます。

もし特殊な合金や複合材などを扱う場合は、材料データベースに自社独自の数値を追加登録しておくと便利です。ユーザー定義の材料プロパティを整えておけば、今後の設計でも同じ材料を使うときに再入力の手間を省けます。ただし、不確かなデータを使うと解析の信頼性が下がるため、必ず実験値やメーカー提供のカタログ値など、根拠のある情報を利用しましょう。

適切な材料特性を設定すれば、応力や変形の解析結果が正しく反映され、設計品質を高めることができます。材料データベースを積極的に活用し、効率的な解析環境を整えましょう。

4. 静的構造解析の基礎と実践

静的解析とは、製品にかかる荷重が時間とともに変化しないと仮定し、その状態での応力や変形、部品全体の安全性を評価する手法です。CAE解析の中でも最も基本的であり、SOLIDWORKS Simulation Standardを使う際に最初に活用される代表的な機能といえます。

この章では、静的解析の理論的な基礎から実際の演習までを順に解説します。内容は中学生レベルの物理知識で理解できるように構成しており、フックの法則を基盤とした弾性変形や応力の考え方を扱います。難しい数式を暗記する必要はなく、直感的に「どのような状況で静的解析が役立つのか」を理解できることを目指しています。

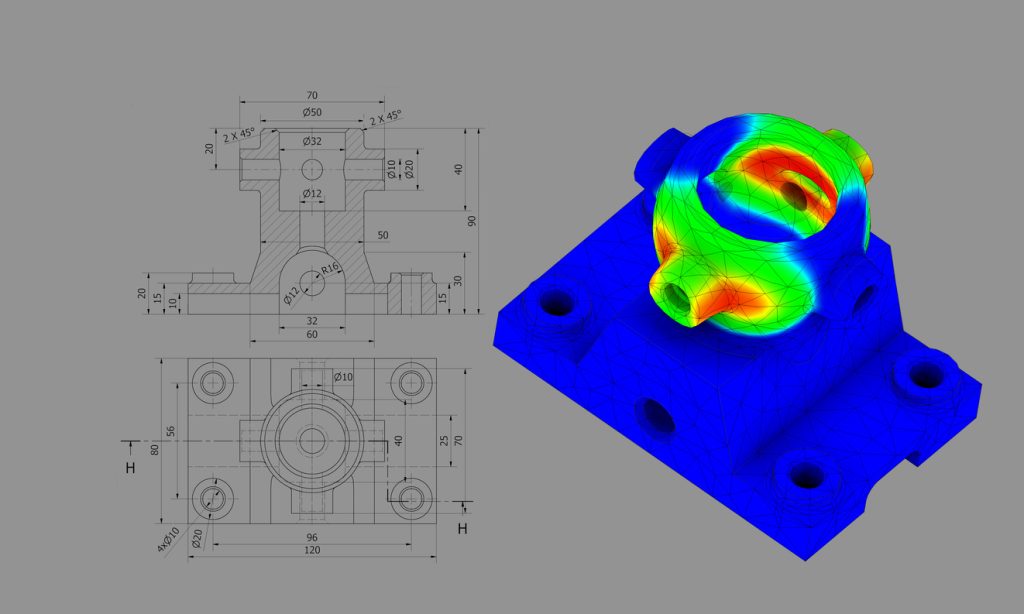

さらに、解析実行後の結果を活用することも重要です。カラーマップで表示される応力分布を確認すると、設計中に見落としていた弱点や安全率の低い部分を簡単に特定できます。設計を改善するうえで、こうした可視化された情報は非常に有効なヒントになります。

4.1. 静的解析の理論と基本手順

静的解析では、力・圧力・トルクといった外部荷重を一定の条件で部品に加え、その応力状態を求めます。例えば、棒の両端を引っ張ると棒がどれくらい伸びるのか、また応力がどこに集中するのかを数値とカラーマップで確認できます。

解析の手順は次の通りです。まず「スタディを作成」で「静的解析」を選択し、材料プロパティを設定します。次に、荷重条件と拘束条件を入力し、メッシュ生成を行った上で解析を実行します。するとSOLIDWORKS Simulationが自動で各要素に生じる応力や変位を計算してくれます。

理論的には、弾性変形を前提にしたフックの法則が基盤となります。つまり、材料が永久変形するほどの大きな応力は想定せず、弾性範囲内で解析を行うのが基本です。もし塑性領域やゴムのような非線形挙動を扱いたい場合は、非線形解析機能が必要になりますが、これはStandardではなく上位エディションで対応する領域となります。

4.2. 実践演習:ブラケットの応力解析

ここでは例として、壁面に固定されたブラケットが荷重を受ける状況を想定し、静的解析の流れを体験してみましょう。まずブラケットのCADモデルを用意し、固定される面を拘束条件として設定します。そのうえで、ブラケットに下向きの力を加えますが、このとき実際の使用条件を反映させた荷重を入力することが大切です。

続いてメッシュ生成を行います。最初は自動メッシュでも十分ですが、応力集中が予想される角や穴の周囲は、部分的に細かいメッシュを設定すると精度が向上します。解析を実行すると、応力の高い部分が赤色付近で表示され、危険な箇所を直感的に把握できます。もし許容応力を超えていたり、安全率が著しく低い場合は、部品の肉厚や形状を見直す必要があります。

演習を進める中で、応力集中部分を丸め処理して緩和したり、リブ(補強板)を追加して強度を高めるなどの改善策が自然に思い浮かぶはずです。こうした設計変更を短いサイクルで繰り返し検証できるのは、CADと解析が統合されているSimulation Standardならではの大きなメリットです。

5. 疲労解析の基礎と実践

疲労解析とは、部品が繰り返し荷重を受け続けたときに、長期間でどのように損傷や破断に至るのかを調べる手法です。例えば、自動車の回転軸が使用中に亀裂を生じたり、家電内部の金属部品が繰り返しの負荷によって折れてしまうといった現象の原因を明らかにするのに欠かせません。設計段階でこうしたリスクを把握できれば、製品の信頼性向上やコスト削減につながります。

この章では、まず疲労破壊がどのように発生するかを解説し、静的解析との違いを整理します。そのうえで、SOLIDWORKS Simulation Standardで疲労解析を行う際の手順や演習例を紹介します。解析結果を正しく解釈できれば、部品が安全に使用できる限界を見極めることが可能になります。

実務においても、省スペース化や軽量化が求められる設計では耐久性の確保が重要であり、疲労を軽視すると予期せぬ故障につながる恐れがあります。本節で疲労解析の基本を学び、実際の製品開発や生産現場で活かしてみてください。

5.1. 疲労解析の基礎理論と手順

疲労破壊とは、一定レベルの応力を繰り返し受け続けることで、材料内部に発生した微小な亀裂が少しずつ成長し、最終的に破断へ至る現象です。静的解析では問題がない荷重でも、長期間の繰り返しによって蓄積されるダメージを考慮しないと、安全性を誤って評価してしまう場合があります。

SOLIDWORKS Simulation Standardでは、まず静的解析で1回の荷重による応力分布を算出し、次にその応力を基に荷重の繰り返し回数や材料のS-N曲線(応力と寿命の関係を示すグラフ)を利用して部品の寿命を見積もります。また、平均応力の影響を加味できる設定も用意されており、実際の使用条件をより忠実に再現することが可能です。

解析の精度を高めるには、信頼できるS-N曲線や疲労強度データが不可欠です。データが不足している場合は近似値を利用することもできますが、設計の信頼性を確保するためには、可能な限り実験結果やメーカー提供の数値など根拠のあるデータを使用するのが望ましいです。

5.2. 実践演習:回転軸の疲労評価

例として、一定の回転数で稼働するシャフトに繰り返し荷重が加わる状況を考えてみましょう。まず静的解析を行い、1回の荷重による応力分布を確認します。次に、1分あたりの回転数や使用期間から総繰り返し回数を算出し、その条件で疲労解析を実行します。

解析後には、どの部分に疲労ダメージが集中し、致命的な亀裂が発生しやすいかを確認できます。もし寿命が短いと判明した場合は、シャフトの直径を増やしたり、強度の高い材質に変更したりといった対策を検討できます。解析結果を正しく読み解くことは、設計者が迅速に意思決定を行ううえで非常に重要です。

この演習から学べるのは、繰り返し荷重を考慮することの重要性です。疲労解析を取り入れれば、部品の耐用年数を見積もったメンテナンス計画や保証期間の設定にも役立ちます。製品の信頼性を高めたいと考える方は、ぜひ積極的に疲労解析を活用してみてください。

6. その他の解析機能(Simulation Professional以上の概要)

SOLIDWORKS Simulation Standardで利用できる主な機能は、線形静解析・疲労解析・時間ベースの機構解析(Motion)です。

一方で、固有振動数解析(モーダル解析)・座屈解析・熱解析・落下試験といった高度な機能は、Simulation Professional以上で利用できます。本節では、Standardでは直接扱えませんが、将来的に上位版を導入する際の理解を深めるために、それぞれの解析機能の概要を紹介します。

実際の設計現場では、単一の解析結果だけで判断するのではなく、複数の解析を組み合わせて総合的に検討することが重要です。ここでは、上位版で追加される解析がどのような場面で役立つのかを解説し、最後に応用事例として製品開発での活用例にも触れます。

なお、非線形解析や複合材解析はSimulation Premiumで提供される機能であり、自社の設計業務に必要かどうかを見極めたうえで導入を検討することが大切です。

6.1. 固有振動数解析と座屈解析

固有振動数解析(固有値解析とも呼ばれます)は、製品がどの周波数で共振しやすいかを調べる解析です。例えば、機械装置の部品が運転中に振動するとき、ある特定の周波数で共振して大きく揺れ、故障を引き起こす可能性があります。これを避けるためには、設計段階で固有振動数を確認し、危険な周波数帯を外す工夫が欠かせません。

座屈解析は、細長い柱や薄い板状の構造物が圧縮荷重を受けた際に、突然座屈(潰れるように変形する現象)を起こすリスクを把握するための解析です。静的解析では問題ないと見える設計でも、座屈によって予期せぬ破壊が生じることがあるため、軸方向に荷重を受ける部品を設計する際には必ずチェックしておく必要があります。

どちらの解析も、想定外の破壊モードを未然に発見できる強力な手段です。もし危険箇所が特定できれば、その部分を補強するなど設計改善につなげることが可能です。

6.2. 熱伝導解析の基本

熱解析は、定常熱解析・非定常熱解析を含み、材料内部での熱伝導を計算し、対流や放射を境界条件として設定できる機能で、Simulation Professional以上で提供されます。温度分布や熱応力を評価したい場合には、上位版の導入を検討してください。特に製品が高温環境で使用されるケースや、熱膨張による応力を確認したい設計で有効です。

例えば、電子機器の筐体内部で熱がこもりやすい構造になっていないか、また異なる素材を組み合わせた場合に熱がどのように拡散するかを確認することができます。さらに詳細な解析が必要な場合には、専用の流体解析ソフトと連携してシミュレーションを行うことも可能ですが、まずは基本的な熱解析で全体の傾向を把握するのが効果的です。

温度勾配や熱応力が大きいと、想定外の歪みやクリープ破壊が発生するリスクもあるため、構造設計の初期段階で確認しておくことが安全設計につながります。

6.3. 応用例:機械部品の強度評価

部品の強度を正しく評価するには、静的解析・疲労解析だけでなく、場合によっては固有振動数解析や熱解析を組み合わせる必要があります。例えば、ある自動機のアームが周期的に衝撃荷重を受け、さらに高温環境で動作するケースを想定してみましょう。

まず静的解析で応力レベルを確認し、続いて疲労解析で繰り返し荷重に対する耐久性を評価します。次に熱解析で高温環境による追加応力をチェックし、必要に応じて固有振動数解析や座屈解析を行います。こうして多角的に安全性を評価することで、製品開発段階で重大な欠陥を未然に防ぎ、結果として開発コストを抑えることができます。

幅広いシナリオに対応できる点は、SOLIDWORKS Simulationシリーズ全体の大きな強みです。まずはStandardで基礎を学び、必要に応じてProfessionalやPremiumに段階的に拡張するのが現実的なステップといえるでしょう。本節を通じて、CAEの可能性をより広く感じていただければ幸いです。

7. 解析精度向上のテクニックとトラブルシューティング

解析の結果が思い描いた値とかけ離れていたり、計算が途中で停止してしまった経験を持つ方も少なくないでしょう。こうした問題を未然に防ぎ、発生した際にすぐ対応できるコツを知っておくことは、CAEを有効に活用するために欠かせません。

本章では、メッシュ品質を向上させるための具体的な工夫や、解析結果を検証する方法、さらにトラブル発生時の対処手順を紹介します。解析がうまくいかない原因は、メッシュの粗さや拘束条件の設定ミスといった些細なものが多いため、基本的なチェックポイントを押さえておくと安心です。

正確なデータ入力と適切に準備されたモデルがあれば、解析は基本的にスムーズに進みます。万が一エラーが発生しても、原因を素早く突き止められる力を身につけておけば、大規模プロジェクトにおいてもスケジュール通りに解析を進めやすくなります。

7.1. メッシュ品質の改善と収束性の確認

解析精度を高めるうえで最も重要なのは、適切なメッシュ生成です。要素サイズを小さくしすぎれば計算時間が膨大になり、逆に大きすぎると解析結果の精度が落ちてしまいます。特に応力が集中しやすい角部や穴、接触面などは細かいメッシュを設定し、影響の少ない部分は粗めにする、といった使い分けが有効です。

また、収束性の確認も欠かせません。具体的には、メッシュを段階的に細かくしていき、応力値や変位値が安定して変化しなくなる境界を探すことで、結果の信頼性を確認できます。これにより、不要な計算負荷を避けつつ、十分な精度を確保できます。

さらに、要素形状が極端に歪んでいると計算が不安定になる恐れがあります。そのため、メッシュ生成時には品質を確認しながら調整を行い、バランスを取ることが安全で効率的な解析につながります。

7.2. 解析結果の検証とトラブル対処法

解析で得られた結果が妥当かどうかを判断するには、理論値や実験結果との比較が効果的です。例えば、単純な梁の応力解析であれば、教科書的な公式と比較して大きく乖離がないかを確認できます。もし極端に差がある場合は、荷重条件や境界条件の設定に誤りがある可能性を疑いましょう。

トラブルシューティングとしては、まず部品間の接触が正しく設定されているかを確認します。接触定義が抜けていると、解析が収束しにくくなります。また、材料特性の入力ミスも精度低下の原因になりやすいため、データを再確認することが大切です。さらに、アセンブリ内で自由度が多すぎると、変形が無限大に膨らむケースがありますが、不要な自由度を制限する拘束を追加することで解決できる場合があります。

もし収束エラーや解析の不具合が頻発する場合は、いきなり複雑なモデルを扱うのではなく、一度簡略化して動作を確認し、その後少しずつ複雑さを加えていく「段階的アプローチ」が有効です。この方法なら、原因を切り分けやすく、最終的なモデルでも確実に解析を完了させることができます。

8. まとめ

本記事では、SOLIDWORKS Simulation Standardを中心に、解析ソフトウェアの基本的な使い方や静的解析・疲労解析をはじめとした主要機能について解説してきました。初心者向けのガイドとして、CADと統合された解析環境の利点や、設計品質を高める効果をできるだけ平易な言葉で紹介しました。

解析手順を身につけることで、試作回数を減らしてコストを削減しながら、安全性評価を設計段階で行えるようになります。特に静的解析・疲労解析・接触解析は、機械設計分野において欠かせない手法です。まずはそれぞれの理論と操作を繰り返し練習し、確実に自分のスキルとして定着させてください。

今後、より高度な解析や大規模アセンブリの検証に挑戦したい場合は、SOLIDWORKS Simulation Professional / Simulation Premiumへの拡張も視野に入れるとよいでしょう。非線形解析や複合材解析といった複雑な現象にも対応できるようになり、設計の幅がさらに広がります。新しい知識を積み重ねることで、設計スキルは大きく成長していくはずです。

8.1. SOLIDWORKS Simulation Standardの活用方法とまとめ

SOLIDWORKS Simulation Standardを効果的に使うには、設計の初期段階から解析をこまめに実施することがポイントです。形状や主要寸法が決まり始めたらすぐに静的解析を行って応力分布を確認し、疲労解析も早めに取り入れることで、大きな設計手戻りを防ぐことができます。

また、接触解析はSimulation Standardの静的解析機能でも利用できますが、落下試験解析は上位版(Professional以上)でのみ対応しています。開発効率や設計品質の向上を目指す場合は、必要に応じて上位版の導入も検討してください。

解析を進めるうえでは、目的を明確にし、学んだ操作を実際の業務に適用することが大切です。これにより、製品が市場に出る前に十分な安全性評価を行えるようになります。初心者の方は、まずは部品単体や小規模なモデルから試し、徐々にステップアップするのがおすすめです。

大手ゼネコンBIM活用事例と 建設業界のDXについてまとめた ホワイトペーパー配布中!

❶大手ゼネコンのBIM活用事例

❷BIMを活かすためのツール紹介

❸DXレポートについて

❹建設業界におけるDX

<参考文献>

SOLIDWORKS Simulation | SOLIDWORKS

https://www.solidworks.com/ja/product/solidworks-simulation

システム要件 | SOLIDWORKS