ー2025最新版ーAutoCADのサブスクとは?料金・プラン・メリットを徹底解説

はじめに

CADソフトウェアの導入計画はプロジェクトの成功を左右する重要なポイントとなります。特に、AutoCADのサブスクリプションモデルが広く普及してきた今、どのような契約プランや料金体系があり、どんなメリットを享受できるのかを把握することは、コスト効率化やチームの連携強化に直結するといえるでしょう。

この記事では、これから導入を検討している方が理解を深められるよう、AutoCADの概要から、具体的な料金プランの種類、メリットとデメリット、それぞれの適用シーンまで広く網羅します。

AutoCADとは?

https://www.autodesk.com/jp/products/autocad/overview

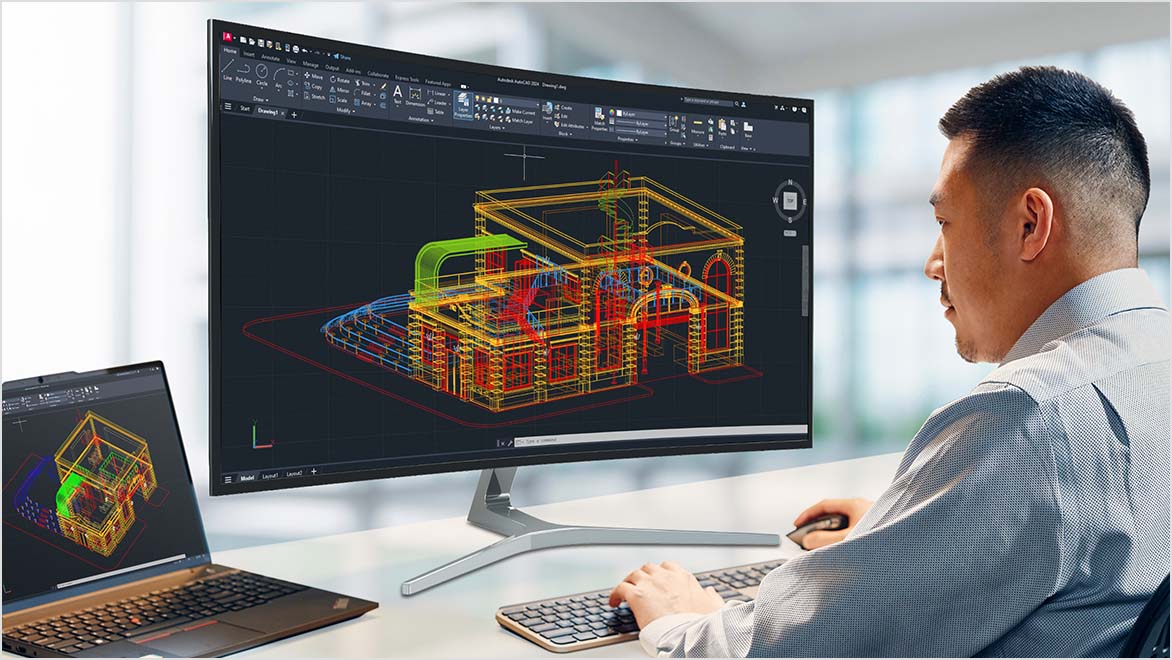

AutoCADは、長年にわたって幅広い業界で用いられてきたCAD ソフトウェアの代表格です。建築設計CADや製造業CAD、さらにはインフラ設計CADの分野でも標準ツールとして認知されており、大規模なプロジェクトでも活用され続けています。

このソフトウェアは、2次元および3次元の設計・製図を効率良く行える機能を持っており、高精度な図面作成や詳細なモデリングを必要とする業種で必須といえる存在になっています。たとえば、土木分野での道路や橋梁、上下水道の設計図面を作成する際にも多用され、その表現力と正確性が多くの設計者から高い評価を集めています。さらに、製造業や建築業では、製品デザインや建物の施工図面など、プロジェクトの基盤部分を支えているのがAutoCADの特徴です。

近年は、クラウド機能を活用した共同作業やバージョン管理が整備されており、チーム全体での意見交換や成果物確認がスムーズになっています。また、AutoCAD 特化ツールセットが複数用意されており、特定の業務や分野に特化したツール類を追加で利用することも可能です。こうした拡張性があるため、自社のプロジェクトに合わせて柔軟に構成できる点も人気の理由となっています。

ここからは、AutoCADの主要機能と活用領域を深堀りしつつ、どのような場面で効果を発揮するのかについて見ていきましょう。特にインフラ設計には耐久性や安全性が求められますが、AutoCADでは細部の精度を担保できる体制が整っているので、大規模なプロジェクトでも導入価値が高いとされています。ユーザーの期待する効果である、プロジェクトのデリバリー速度向上や技術的トラブルの最小化を実現するうえでも重要な役割を果たすでしょう。

AutoCADの基本機能とその用途

AutoCADの基本機能として、まず挙げられるのは2次元設計と3次元モデリングの豊富なツールセットです。たとえば、寸法設定やレイヤー管理はもちろん、複数のビューを同時に扱うことができるため、大型プロジェクトでも設計内容を俯瞰しやすくなります。

さらに、詳細な寸法入力やスナップ機能などにより、微小な誤差も極力抑えられる状況で設計を進められます。この正確性こそが、建築や製造、インフラなど多岐にわたる分野で広く採用される理由です。また、CADソフトウェア比較においても、汎用性と拡張性が高いことがAutoCADの強みといえるでしょう。

用途も多岐にわたり、建築図面や機械設計図、さらには橋梁や道路といった行政案件の図面作成にも対応できます。特に、インフラ分野では、関連業種や異なる部署との連携が必然ですが、AutoCADを使えばシームレスにデータを共有して、チームでの共同作業を進めやすいという利点があります。

また、大切なのは、AutoCADの更新機能を通じて常に最新バージョンに近い形で作業を続けられることです。これはサブスクリプションモデルによる恩恵でもあり、ソフトウェアが自動的にアップデートされるため、古いバージョンとの互換性をいちいちチェックする手間も減らせます。結果として、プロジェクトの品質向上だけでなく、管理運用コストの削減にもつながるのです。

建築・製造・インフラ設計での活用事例

まず、建築設計CADとしては、住宅やビルの基本設計はもとより、内装デザインやファサードの外観検討にも利用されています。AutoCADでは細かい寸法調整や部材配置が正確に行えるため、建設工程における手戻りを最小限に抑えられます。

一方、製造業CADとしての適用例では、自動車部品の3Dモデリングや金型の設計など、高精度が要求される分野で活用されています。特に、設計段階で部品同士の干渉などを事前に確認しやすい点は、プロジェクトのリスク低減に大きく寄与するでしょう。加えて、AutoCAD Plusなどの追加機能を活用すれば、電気系統や配管設計といったより専門性の高い作業が捗るケースもあります。

そして、インフラ設計CADとしての事例は、道路設計や上下水道、橋鉄骨の構造設計などが代表的です。これら大規模なプロジェクトにおいては、設計図面の整合性を担保しながら複数の専門部署が共同作業を行うために、CAD チーム連携がとても重要になります。AutoCADのクラウド機能を活用すると、離れたメンバー同士でもリアルタイムに図面を更新・共有でき、プロジェクト管理の観点でも大いに助かるでしょう。

このように、AutoCADの対応範囲が広いことは、1つのツールですべてを完結させたい企業向けCADとしてのニーズにもマッチします。最終的には、企業内でのワークフロー効率化だけでなく、クライアントからの要望に対してもスピーディに応えられる体制作りに貢献するのです。

AutoCADサブスクリプションの概要

2016年に永久ライセンス終了を宣言してから、Autodesk社はAutoCAD製品群をサブスクリプションモデルで提供する方針に切り替えました。これは、ユーザーが都度最新の機能を活用できることや、ソフトウェアの導入・管理をよりシンプルにするための施策でもあります。

サブスクリプションへ移行した背景には、技術革新のスピードに合わせて柔軟に機能を追加していきたいという狙いがあります。AutoCAD 特化ツールセットを含む拡張機能を機動的にアップデートしやすくすることで、新しい技術や市場の変化に迅速に対応できるようになったのです。また、利用者側も定期的な支出が予測しやすくなり、予算管理がしやすいというメリットがあります。特に大規模プロジェクトを扱うインフラ設計会社では、コスト予測とリスク管理が非常に重要であり、サブスクリプションモデルの導入は計画を立てやすい利点があるといえます。

サブスクリプションモデルへの移行理由

AutoCADが買い切り版を廃止してサブスクリプションモデルへ移行した最大の理由は、ユーザーが常に最新技術に簡単にアクセスできることを保証するためです。高機能なCAD プロフェッショナルツールを提供するには、定期的なソフトウェア更新が不可欠であり、新しい設計手法やクラウド技術への対応にも追随する必要があります。

サブスクリプションモデルでは、アップデートのタイミングやバージョンの互換性を気にする必要がほぼなく、プロジェクトチーム全員が一致した状態で作業を続けられます。これは、チーム間のコミュニケーションやフリーランス CAD ツールとしての利用といった多様な働き方にも適合します。

また、企業側にとっては、初期コストを大きく抑えられるのもポイントです。以前の永久ライセンス方式では、導入段階で多額の費用を一括払いする必要があったのに対して、サブスクリプションの場合は月額・年額といった形で安定した予算計画が組めます。インフラ設計の大型案件など、長期的かつ大規模な投資が必要なプロジェクトでは、この予測可能性が大きな安心材料となるでしょう。

ただし、長期的に見ると買い切り版よりも総コストが高くなる可能性がある点や、契約を切ると使えなくなるリスクがあるというデメリットもあります。こうした側面を理解したうえで、サブスクリプションがプロジェクトに適した選択肢かを検証することが重要です。

サブスクリプションの提供形態

AutoCAD サブスクリプションには、期間や契約体系ごとにいくつかの提供形態があります。代表的なものは月単位のプラン、年間プラン、そして3年契約などです。月単位の短期契約であれば、フリーランスCADツールとして、必要なときだけ導入するといった運用も可能となります。

さらに、AutoCAD オンラインサブスクとしてクラウド機能を組み合わせることで、オフィス以外の場所でも図面を確認・編集できるメリットがあります。これにより、現場での素早い修正対応や遠隔地のメンバーとのコラボレーションが一段とやりやすくなります。

購入ガイドとしては、まずは自社またはプロジェクトが求める期間と稼働人数、必要な機能を明確にすることが大切です。そのうえで、AutoCAD Plusの特化ツールセットが必要かどうかを合わせて検討し、料金プランを検証します。必要に応じてサポートオプションを利用すれば、技術的トラブルに迅速に対応できる体制も整うので、プロジェクトの遅延を最小化できるでしょう。

最終的には、定期更新による最新バージョンの保持、機能拡張への柔軟な対応、そして導入コストの予測可能性といった点を総合的に評価し、サブスクリプションモデルを活用するかどうかを決めるのがおすすめです。

AutoCADサブスクの料金プラン

AutoCAD サブスクリプションを導入する際、最も気になるのは「どのプランが自分たちのプロジェクトや企業に最も適しているのか」という点でしょう。一般的には、月額プラン、年間プラン、3年契約プランの3種類が用意されていますが、それぞれの特徴を理解し、自社の事情と照らし合わせることが肝要です。

また、最近はAutoCAD Plusという特化ツールセット付きの上位製品も存在します。これを使うかどうかで設計の効率やカバーできる業務範囲が変わるため、費用だけでなく機能面でも慎重に比較する必要があります。以下では、具体的な料金形態の違いを見たあとに、AutoCAD Plusがどういったユーザーに適しているか考えてみましょう。

料金プランの比較:月額・年間・3年契約

AutoCADの最新のサブスクリプション価格は以下のとおりです。

| プラン | 価格(税抜) |

| 1か月契約 | 8,800円/月 |

| 1年契約 | 71,500円/年 |

| 3年契約 | 214,500円/3年 |

注: 価格は変更される可能性がありますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

価格は、記事作成時点での価格です。(2025/3/3)

・Autodesk「AutoCAD(オートキャド) | 価格・製品について」

https://www.autodesk.com/jp/products/autocad/overview

AutoCAD Plus(AutoCAD including specialized toolsets)は、業種別の専門ツールセットを含むバージョンで、以下の価格設定となっています。

| プラン | 価格(税抜) |

| 1年契約 | 231,000円/年 |

| 3年契約 | 693,000円/3年 |

注: 価格は変更される可能性がありますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

価格は、記事作成時点での価格です。(2025/3/3)

・Autodesk「AutoCAD Plus(オートキャド プラス)| 価格・製品について」

https://www.autodesk.com/jp/products/autocad-plus/overview

AutoCAD Plusとは

AutoCAD Plusは、AutoCAD 特化ツールセットを含むパッケージとして提供される上位製品です。具体的には、建築図面、機械設計、電気設計などの専門分野に必要なツールがあらかじめ搭載されているため、高度な図面作成や詳細な3Dモデル化を効率的に行えます。

そのため、幅広い領域を一括でカバーしたい、あるいは参考図面やライブラリを豊富に用意しておきたいという企業には魅力的な選択肢です。先述した製造業CADや建築設計CADとしての機能をさらに深掘りし、専門設計を行う際に必要なカスタムコマンドやテンプレートが充実しているため、煩雑な作業を大幅に削減し、ミスを減らすことが期待できます。

ただし、その分料金は通常のAutoCADよりも高くなります。特に中小企業や個人事業主など、大規模なインフラ設計CADまでは不要と考えるユーザーの場合、コスト面で見合わない場合もあるでしょう。そのため、必要なツールと費用対効果をよく比較したうえで選択してください。

Autodesk Flexとは?価格も紹介

Autodesk Flexは、使用した分だけ料金を支払う従量課金制のプランです。事前にトークンを購入し、必要に応じてAutoCADなどのAutodesk製品にアクセスできます。サブスクリプション契約を結ぶ必要がなく、使用頻度が少ないユーザーや短期間のみ利用したいユーザーに最適な料金体系となっています。

Autodesk Flexの料金

Flexでは、トークンを購入し、そのトークンを消費することでソフトウェアを利用できます。価格は以下の通りです。

| トークン数 | 価格(税込) |

| 100トークン | 42,900円 |

| 500トークン | 214,500円 |

注: 価格は変更される可能性がありますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

価格は、記事作成時点での価格です。(2025/3/3)

・Autodesk「AutoCAD(オートキャド) | 価格・製品について」

https://www.autodesk.com/jp/products/autocad/overview

Autodesk Flexのメリットと注意点

メリット

Autodesk Flexには、必要なときに必要な分だけ利用できる柔軟性があります。サブスクリプションのように長期契約をする必要がなく、使用頻度が低いユーザーにとってコストを最適化できるのが大きな魅力です。

また、初期コストを抑えられるのも大きなメリットです。通常の年間契約とは異なり、使用しない期間に無駄なコストが発生しないため、短期間のプロジェクトやスポット的な業務での利用に適しています。

注意点

一方で、頻繁にソフトを使用する場合は長期的に見ると割高になる可能性があります。例えば、AutoCADを週に数回使用するようなケースでは、通常のサブスクリプション契約の方がコストを抑えられることもあります。

また、購入したトークンには1年間の有効期限があるため、計画的に消費しないと未使用のトークンが失効してしまいます。そのため、事前にどれくらいの頻度で利用するかを見積もった上で、適切なトークン数を購入することが重要です。

Autodesk Flexは、使用頻度が低いユーザーや短期プロジェクト向けに最適なプランですが、長期間使用する場合は通常のサブスクリプションと比較してコスト面を慎重に検討する必要があります。

AutoCADサブスクのメリットとデメリット

サブスクリプションモデルを採用したAutoCADを選択するメリットは多彩ですが、同時に把握しておくべきデメリットも存在します。プロジェクトの長期化を見越している場合や、チーム運営における予算面を重視する場合、これらを正しく評価することで失敗のリスクを低減できます。

以下では、メリットとデメリットの双方を整理し、それぞれの根拠と具体的なケーススタディも含めて解説します。

メリット:常に最新バージョン利用と低初期コスト

最も大きいメリットは、常に最新バージョンのAutoCADを利用できる点にあります。CAD ソフトウェアはバージョンアップのペースが速く、新機能の追加やパフォーマンスの改善が頻繁に行われますが、サブスクリプションならその恩恵をすぐに受けられます。

また、初期コストが低いことも大きな利点です。永久ライセンス方式と比べて、一度に大きな投資を行う必要がありません。これにより、企業のキャッシュフローを健全に保ちやすく、またフリーランスCADツールとして短期利用もしやすくなります。

さらに、クラウド連係機能やCAD チーム連携の進化により、大人数で同じ図面を同時に更新したり、遠方からログインして図面を修正することもスムーズになっています。特にインフラ設計CADでは、現場からの緊急の修正依頼に対して即座に対応する必要がありますが、サブスクリプションの仕組みであればスピーディに最新環境を利用できるため、対応の遅れを最小化できるのです。

以上のように、最新テクノロジーと低初期費用の両方を手に入れられることが、サブスクリプション版AutoCADを選ぶ主な根拠となっています。

デメリット:長期的なコストと契約の継続

一方で、長期的な視点に立つと、サブスクリプションの累計費用が買い切り版よりも高くなる場合があるという点は見逃せません。特に、数年単位で継続的に利用することを想定している企業やプロジェクトでは、契約期間の総費用を念入りに試算しておく必要があります。

また、契約を解約するとソフトウェアが使えなくなるため、途中で予算が削減されたり、プロジェクトの方針が変わった場合にはツールが使えない状態に陥るリスクもあります。もし再び利用したくなった場合は、新たに契約し直す手間や費用が生じるでしょう。

さらに、サブスクリプションは常に更新料を払い続ける必要があるため、あまり頻繁にCADを使用しない部署や個人にはコストパフォーマンスが悪いと感じられる場合があります。こうした点は、あらかじめ利用頻度や運用体制を考慮し、最適な契約プランを選択することである程度軽減できるでしょう。

つまり、サブスクリプションモデルには最新バージョンを続けて使えるという魅力がある反面、長期コストの増大や契約継続の縛りといった課題が存在します。それらを踏まえただけでも、プロジェクトの長期運用計画やコスト最適化戦略はしっかり組み立てる必要があるといえます。

どんなユーザーにAutoCADサブスクは最適か?

サブスクリプションを前提としたAutoCAD利用形態は多岐にわたりますが、代表的なユーザーとしてはフリーランス、企業、そして学生・教育機関が挙げられます。これらのユーザーは、それぞれ異なる顕在ニーズや潜在ニーズを持ちながら、AutoCADを活用することでプロジェクトデリバリーの速度向上や費用対効果の最適化を狙っています。

ここからは、どのような状況や目的を持つユーザーがどのプランを選び、どんな恩恵を受けられるのかを具体的に解説していきます。自分の立場や組織の状況に合った契約プランを見極めることで、リスクを抑えながら最大の効果を得ることが可能になるでしょう。なお、専門性の高いCAD 特化ツールセットについても、必要性の高い業種とそうでない業種で選択が分かれますので、そちらもあわせてご参考ください。

フリーランス:短期契約の利点

フリーランスエンジニアや設計者にとって、AutoCAD サブスクリプションの中でも月額プランは大きなメリットがあります。特に不定期でCAD業務を請け負う人は、必要な期間だけ契約することで、無駄な固定費を抑えられるでしょう。

また、最新バージョンを常に使える点は、自分自身のスキルアップや市場価値の向上にもつながります。たとえば、「最新のAutoCAD機能に対応できます」とアピールすれば、より高度な案件に参画しやすくなるかもしれません。

さらに、月額契約であれば資金繰りもシンプルです。大きな初期投資を避けつつ、仕事が発生した分だけ柔軟にツールを利用することができます。その一方で、長期的に途切れなく使い続ける場合には、年間プランや3年契約のほうがお得になる可能性があるので、プロジェクト状況に応じて定期的に見直すことをおすすめします。

つまり、フリーランスにとっては短期契約の柔軟性と最新機能のアクセスが非常に魅力的ですが、その一方で長期コストの上昇にも気を配らなければなりません。

企業:チームでの共同作業の効率化

企業向けCADとしてのAutoCADは、チームでの作業効率が高められるよう、クラウドやネットワークライセンスの仕組みが整備されています。特にインフラ設計のような大規模プロジェクトでは、リアルタイムに図面を共有しながら設計を進める必要があるため、この機能は強い武器になります。

サブスクリプションモデルを採用すれば、チーム全員が同期した最新バージョンを使えるため、社内でバージョンが異なることによるデータ互換性トラブルが減るでしょう。さらに、定期的に更新料を支払うことで、ソフトウェアの補修や技術サポートも手厚く受けられるケースが多く、集中してコア業務に取り組めます。

企業で採用する場合は、年間プランや3年契約プランが中心となるでしょう。人員変動やプロジェクト規模の変化にあわせてライセンス数を調整しやすい点もメリットです。特に、多数のエンジニアが同時に作業を行う企業では、AutoCAD Plusを使うことで特化ツールセットが全員に行きわたり、専門性の高い設計工程を効率的にカバーできます。

学生・教育機関:学習目的の無料ライセンス

AutoCADは、教育機関CADライセンスとして学生や講師に対して無償で提供されるプログラムを用意しています。これは将来の設計者やエンジニアを育成するために重要な取り組みであり、初心者が気軽に学べる環境を整える一助となっています。

もちろん、無償とはいえ、基本機能やクラウド連携が利用できるため、学習時点から実践的なスキルを身につけることが可能です。大学や専門学校などのカリキュラムにも組み込みやすく、授業や研究プロジェクトでの使用例も増加しています。

このように、教育機関での利用はコスト面のハードルが極めて低く、学習者が将来の職業スキルとしてAutoCADをマスターするうえで有益な選択肢といえるでしょう。最終的には、こうした学習環境で育った人材が企業や産業界に入ることで、プロジェクト現場にもメリットが返ってくる点が注目されます。

したがって、学習目的であれば無料ライセンスをうまく活用し、実務レベルの稼働に近い形で操作を身につけることで、卒業後の即戦力になることが可能です。

結論:まとめ

AutoCADのサブスクリプションモデルは、最新バージョンを常に利用できるメリットや、初期コストを抑えつつ運用できる点で、多くの業界やユーザーに適した選択肢となっています。特に、インフラ設計や建築、製造業などの分野では、クラウド機能を活用したチーム連携の強化や、専門ツールセットを活用することで業務の効率化が図れます。

本記事では、AutoCADの基本機能から、サブスクリプションの提供形態や料金プラン、メリット・デメリットを詳しく解説しました。最適なプランを選択するためには、自身の業務スタイルや使用頻度、コストバランスを考慮することが重要です。

建設・土木業界向け 5分でわかるCAD・BIM・CIMの ホワイトペーパー配布中!

CAD・BIM・CIMの

❶データ活用方法

❷主要ソフトウェア

❸カスタマイズ

❹プログラミング

についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>

・Autodesk「AutoCAD(オートキャド) | 価格・製品について」

https://www.autodesk.com/jp/products/autocad/overview

・Autodesk「AutoCAD Plus(オートキャド プラス)| 価格・製品について」