鉄骨柱の座屈長さを正しく設定する方法|CADでの設計ポイントと注意点

1. はじめに

鉄骨柱の設計では、細長い柱が大きな圧縮力を受けると座屈(支えきれずに横方向へ折れ曲がる現象)が起きやすくなります。いったん座屈が始まると柱は本来の耐力を発揮できず、建物全体の安全性に直結するため、早い段階からの適切な評価が欠かせません。

中でも重要なのが座屈長さ(有効長さ)の設定です。

- 小さく見積もりすぎると、実際より強く見えてしまい危険側に。

- 大きく見積もりすぎると、必要以上の断面や補剛が必要になりコスト増に。

安全性と経済性を両立するには、現実の支点条件を踏まえた適切な座屈長さの把握が要点になります。

本記事では、若手設計者の視点で、支点条件や座屈長さ係数(K値)といった基礎概念をわかりやすく解説し、CAD上での具体的な設定手順と注意点を整理します。さらに、構造解析ソフトとの連携で起こりがちな“モデルと現場のズレ”を最小化するコツも紹介します。

読み終えるころには、座屈長さを確実に扱い、安全設計と設計効率化を同時に実現するための実務スキルが身につくはずです。

2. 座屈長さの基本理解

座屈長さを正しく理解するためには、まず「座屈」という現象そのものを知る必要があります。柱が細長い状態で軸方向から力を受けると、ある限界荷重を超えた瞬間に突然横方向へ曲がるように変形します。これがオイラー座屈(Euler Buckling)と呼ばれる現象で、古くから構造計算の基本例として扱われてきました。

ここで重要なのが、座屈を評価するときに用いる「座屈長さ」です。座屈長さは単なる柱の実際の長さではなく、理論上座屈が起きると想定される有効な長さを指します。この有効長さは、柱の両端の支持条件(ピンか固定か)や、梁との接合部の剛性によって変化します。設計では、この長さを座屈長さ係数(K値)という数値で表現し、K×Lという形で計算に用います。K値を正しく設定できるかどうかが、構造安全性の確保に大きく影響します。

また、座屈には一種類だけでなく、曲げ座屈、ねじれ座屈、横座屈といった複数の形態があります。鉄骨柱の場合、主に問題となるのは軸力による曲げ座屈ですが、断面の形状や配置条件によっては、ねじれを伴う座屈や横座屈が同時に起きることもあります。CADで設計を進める段階から、どの座屈モードが支配的になりそうかを把握し、支点条件やブレースの配置を適切に設定することが重要です。

2.1. 座屈現象とは何か?

座屈現象とは、鉄骨柱のような細長い部材が圧縮力を受けたときに、耐えきれず急激に横に変形する現象です。この横変形が始まると部材の耐力は急激に低下し、想定していた安全性が一気に損なわれます。特に長柱では、曲げやせん断で破壊するよりも低い荷重で座屈が先に起きるため、設計では座屈強度を確保することが最優先の課題になります。構造計算や実験で柱が耐えられる限界荷重を把握し、それを基に部材断面を決めることが、座屈対策の第一歩です。

2.2. 座屈長さの定義とその重要性

座屈長さ(有効長さ)は、理論的に柱が座屈すると仮定したときの有効範囲を表す数値です。計算では、座屈長さ=K値×柱の実長(L)として求めます。K値は支点条件や接合部の剛性を考慮した係数で、たとえば両端がピン支持ならK≈1.0という標準値が用いられます(AIJ規準などで定義)。

この座屈長さを正確に把握しないと、設計で想定した安全性を確保できなかったり、逆に過剰な断面を選定してしまいコスト増につながる危険があります。つまり、座屈長さをきちんと設定することは、安全性と経済性の両立に直結する重要な作業です。

2.3. 鉄骨柱における座屈の種類

鉄骨柱で最も注意すべきは曲げ座屈です。柱が長くなるほど、軸圧縮力によって柱全体が曲がる変形を起こしやすくなり、座屈長さの設定が直接安全性を左右します。

さらに、断面が細長かったりねじり剛性が不足している場合は、曲げねじれ座屈(flexural-torsional buckling)やねじれ座屈も考慮する必要があります。これは柱全体が曲げとねじれを同時に起こす現象で、H形鋼などの開断面で発生しやすい傾向があります。特に荷重が予想以上に大きくなった場合、急激に発生して破壊に至るケースもあるため注意が必要です。

そのため、CADモデルの段階で柱断面の情報や補剛材の有無を正確に入力し、構造解析ソフトでどの座屈モードが支配的かを確認するプロセスが不可欠です。

3. 座屈長さの計算方法

座屈長さを求めるとき、まず押さえておきたいのがオイラー座屈理論です。オイラーの式は「両端ピン支持」の理想化された柱を前提に、座屈が発生する臨界荷重を求めるものです。しかし、実際の建物では柱と梁が半剛接合されていたり、基礎が固定されていたりと、現場ごとに支点条件は異なります。そのため、単純にオイラー式を適用するだけでは不十分で、実際の支持条件や接合部の剛性、ブレースの配置などを考慮した計算が必要です。

日本建築学会(AIJ)規準では、支点条件の違いに応じた座屈長さ係数(K値)の標準値が提示されています。自立式ラーメン構造か、ブレース付き骨組みかといった建物の形式によってもK値は変わります。最近では、解析ソフトでモデルを作成し、支点条件を設定するだけでK値を自動算出できる機能が一般的になっています。しかし、ソフトの結果をそのまま信じるのではなく、手計算や目視での併用チェックを行い、現場の条件と一致しているかを確認する姿勢が欠かせません。

以下では、座屈長さ係数(K値)の基本式と具体的な計算例を紹介します。数式の意味を正しく理解しておくことで、CADに入力するパラメータの精度が上がり、設計段階でのミスを減らすことができます。

3.1. 基本的な計算式とその適用

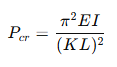

オイラー座屈の基本式は、柱が座屈するときの臨界荷重 Pcr を次のように表します。

ここで、Eはヤング係数(鋼材の弾性係数)、Iは断面二次モーメント、Lは柱の実長、Kは座屈長さ係数です。K値は端部の支持条件によって決まり、両端ピン支持ならK=1.0程度が目安です。基礎が固定されている場合でも、上端の条件によってKは変化します。たとえば固定‐ピン条件ではK≈0.699、固定‐固定ではK≈0.5と短くなり、柱は座屈しにくくなります。逆に固定‐自由(カンチレバー)ではK=2.0となり、座屈しやすくなります。

この式は単純ですが、現実の建物では梁の回転剛性やブレースの有無など、K値に影響する要素は多く存在します。解析モデルでは、これらを正しく反映させることが、計算結果の精度に直結します。

3.2. 座屈長さ係数(K値)とその決定要因

座屈長さ係数Kは「端部条件を数値化したもの」と言えます。片端固定・片端ピンならK≈0.699がよく用いられますが、実際には梁と柱の剛性比、接合プレートの形状、現場での施工精度などもK値に影響します。そのため、フレーム解析で実際の条件を再現して算出するのが望ましいとされています。

K値の設定を誤ると、設計全体に影響が出ます。Kを過大に設定すると安全側にはなりますが、必要以上に部材断面を大きくすることになりコストが増えます。逆にKを過小に設定すれば、柱が実際より強いと誤認し、危険側の設計となります。さらに、骨組全体が横方向に変形するスウェイ骨組みではK値が1.0より大きくなる場合があるため、非スウェイ骨組み(ブレースで横変位拘束されている)かどうかを判別して適切にKを設定することが重要です。

3.3. 具体的な計算例と解説

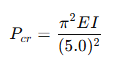

具体例として、部材長L=5m、両端ピン条件(K=1.0)の柱を考えます。オイラー式に代入すると、

となり、E=2.05×10⁵ N/mm²など標準的な値を使えば、おおよその座屈荷重が求められます。

もし梁との接合が剛接合に近い場合はK<1.0となり、臨界荷重はさらに大きくなります。逆に基礎や梁が柔らかければK>1.0となり、座屈荷重は低下します。

解析ソフトのK値自動計算機能を使えば効率的ですが、必ず手計算やチェックリストで裏付けを取ることが大切です。条件を変えて複数のケースを比較しておくと、安全性と経済性のバランスを取りやすくなり、より合理的な柱設計が可能になります。

4. CADでの設計ポイント

近年の建築設計では、AutoCAD、Revit、TeklaといったCADソフトを用いて鉄骨柱をモデリングし、構造解析ソフトとデータを連携させるワークフローが一般的になっています。ここで作成するCADモデルの精度が不十分だと、解析ソフトで計算された座屈長さや梁接合条件が現実と食い違い、設計ミスにつながる危険があります。

特に重要なのは、支点条件の定義と部材間の接合剛性の再現度です。初期設計の段階では、おおまかにピン支持か固定支持かを設定し、後工程で詳細なプレート設計や荷重条件を順次反映させる流れが現実的です。ここで過剰に「完全固定」と仮定してしまうと、K値を不自然に小さく算定してしまい、柱の座屈荷重を過大に評価してしまうおそれがあります。

さらに、BIMを活用して3Dモデルを構築すると、部材同士の取り合いや接合部の干渉が目で見て確認でき、ブレース配置や支点条件の検討がしやすくなります。ただし、ソフトウェアごとに操作やデータ構造が異なるため、確実なモデリング手順とルールを社内で共有し、設計効率と構造安全を同時に確保できる体制を整えることが重要です。

4.1. 適切なCADソフトウェアの選択

鉄骨柱の座屈長さを正しく扱うには、使用するCADソフトが持つ機能や特性を理解して選ぶ必要があります。AutoCAD、Revit、Teklaなどは代表的な選択肢で、特にTeklaのように鉄骨専用の機能を備えたソフトでは、接合部の詳細やブレースのモデリングがスムーズです。小規模な建物や単純なフレームであれば汎用CADでも対応可能ですが、大規模工場や高層ビルでは3Dモデルと構造解析の連携性が高いソフトを選ぶことで設計の効率と精度が大幅に向上します。

いずれの場合も、支点条件や材料情報を正確に入力できる環境が整っているかが最も重要です。システム選定時には、操作性やデータ互換性、解析ソフトとの連携、さらにベンダーのサポート体制なども総合的に検討すると良いでしょう。

4.2. 鉄骨柱のモデリングと座屈長さの設定

モデリングを始める際は、まず柱の位置、部材長、断面形状、材料情報(材質・降伏点・ヤング係数など)を正確に入力します。次に、梁との接合条件を剛接合とするか、ピン接合に近い設定にするかを決めます。これにより、解析ソフトが算定するK値は大きく変わります。

高度な解析ソフトでは、ノード単位で回転拘束や支点条件を細かく設定できるため、梁の剛性や回転のしやすさまで考慮したモデルを構築できます。ここでは、現場経験や過去の実績データを踏まえ、現実的な挙動に近づけることが重要です。

さらに、ブレースや周辺部材の配置をきちんと入力することで、座屈長さのシミュレーションがより正確になります。モデリング時に省略されがちな補剛材や細部の接合部も、長期的な安全性を考えると重要な要素です。これらを反映させて初めて、解析結果が信頼できるものとなります。

4.3. 設計図面の整合性と精度

解析結果として得られた座屈長さや部材情報がCAD図面と一致しているかを最終的にチェックする工程は欠かせません。施工段階で誤解が生じないよう、接合部ディテールやボルト位置、補剛材の種類などを明確に記載しておきます。

もし構造計算と図面内容が食い違えば、現場で手戻りが発生し、工期やコストが膨らむ可能性があります。逆に、図面に座屈対策がきちんと反映されていれば、施工者が迷わず作業でき、結果的に現場効率も高まります。

そのため、CADモデルから出力される部材表やチェックリストを活用し、図面完成時に再確認のステップを必ず設けましょう。これが、構造安全を確保しつつ設計効率を高めるための最後の重要ポイントです。

5. 座屈長さ設定時の実務的な注意点

座屈長さを正しく設定するためには、設計者が描く理想的なモデルと、実際の施工現場における支点条件や材料特性とがどの程度一致しているかを意識することが大切です。図面上では固定されていると考えていても、実際にはピン接合に近い挙動を示すケースがあり、逆に部分的に溶接や補剛が施されて剛性が高まっている場合もあります。このような設計上の想定と現場実態の差異を見落とすと、座屈長さの評価を誤ることにつながります。

また、材料データの入力ミスや規格の改定にも注意が必要です。古い基準に基づいたまま設計を続けると、最新のAIJ規準や解析技術に即していない設計となり、安全性や合理性を欠く恐れがあります。常に最新の規準や解析手法を確認し、適切に反映させることが求められます。

さらに、実務では設計変更が繰り返し発生するのが一般的です。その際に座屈長さの再計算を怠ると、安全係数が過不足となったり、重大な設計ミスにつながることがあります。したがって、設計変更のたびにチェックリストを活用して必要な確認項目を見直し、図面やCADモデルへ最新の情報を反映させる姿勢が不可欠です。

5.1. 支持条件と材料データの確認

まずは、支点条件が設計図面や構造計算書と正しく対応しているかを改めて確認することが基本です。梁との接合が剛かピンか曖昧になりやすい部分については、現場担当者や施主にも説明を行い、合意を得ることが望まれます。工場での溶接方法が計画と異なれば、柱の回転剛性が大きく変わり、そのまま座屈長さの評価に直結します。

材料データについても慎重なチェックが必要です。たとえば、降伏点の値がAIJ規準や採用している規格と一致しているか、また鋼材ロットごとのばらつきが想定の範囲に収まっているかを確認することが重要です。こうした確認を漏れなく行うには、設計チェックリストを活用する方法が効果的であり、ミス防止と作業効率の両立が可能になります。

5.2. 安全係数の適切な考慮

座屈は、一度発生すると破壊が急激に進行するという特性を持つため、設計には一定の余裕を見込む必要があります。安全係数を設定する際には、座屈が鋼材の塑性化よりも先に起こるリスクを十分に評価し、構造物にふさわしい値を導くことが求められます。

AIJ規準では、設計で考慮すべき安全率や部分係数が明確に定められていますが、建物の用途や重要度によって許容値は異なる場合があります。たとえば、高層ビルや倉庫など用途が異なる建物では、同じ安全率をそのまま適用するのは適切ではありません。したがって、汎用的な数値をそのまま使うのではなく、建物の特性や重要度係数に応じた耐力設計を行うことが必要です。

また、安全性を優先するあまり過度に安全係数を大きく設定すると、部材コストや施工コストが過剰に膨らむ恐れがあります。設計者は、経験や建物の目的を踏まえて、安全性と経済性のバランスを取る判断力が求められます。

6. よくある間違いとその対策

座屈長さに関する設計ミスは、現場でもたびたび発生します。たとえば、支点条件を「完全固定」と決めつけてK値を過小に設定した結果、実際にはピンに近い挙動が生じ、想定していた安全率が確保できなかったケースがあります。こうしたミスは、最終段階でCADモデルを再確認し、支点条件を現場の実態に合わせて見直すだけで防げることが多いのです。

また、部材長Lと座屈長さ(K×L)を混同してしまい、本来はK値を掛けるべきところをそのままLとして入力してしまうミスも珍しくありません。こうした誤入力はモデリング時の一瞬の判断ミスで発生しやすいため、必ず確認ステップを設けることが重要です。

以下では、よくある原因と対策を整理し、実務で注意すべきポイントをまとめます。

6.1. 一般的な設計ミスとその原因

もっとも多いのは、支点条件を一律に完全固定とみなしてしまうことです。実際には基礎部に回転の余裕があったり、梁ごとに剛性が異なったりするため、現実の挙動は想定とずれることがあります。

次に多いのは、設計マニュアルに記載されている標準K値をすべての部材に機械的に適用してしまうミスです。標準値はあくまで目安であり、ブレースの配置や梁との接合剛性が異なる現場では必ずしも適用できません。

さらに、解析ソフトの自動計算結果をそのまま採用してしまうのも危険です。ソフト上で設定した拘束条件が実際の構造を正しく表現していない可能性があるため、出力されたK値や有効長さは必ず手計算や目視で確認し、モデルの物理的妥当性を確かめる必要があります。

6.2. 想定例と対策の考え方

たとえば、ある工場建屋を想定してみましょう。柱脚部の回転が想定以上に発生し、上部の梁に偏心力が作用して大きな変形が生じたとします。原因は、設計時に柱脚を完全固定と仮定していたにもかかわらず、基礎と鉄骨の接合プレートにわずかな誤差やゆがみがあり、回転拘束が十分ではなかったケースが考えられます。

このような場合、柱脚部を補強して剛性を高め、再度構造解析を行うことで安全マージンが確保される可能性があります。こうした想定を踏まえると、設計段階から施工方法や製作精度を意識し、座屈に対する余裕を適切に見込むことの重要性が理解できます。

また、トラブルを未然に防ぐには、設計チェックリストを整備し、CADモデルと構造計算書の整合性を定期的に確認するプロセスをルーチン化すると効果的です。これにより、支点条件やK値設定の見落としを早期に発見でき、安全性とコストの両立を実現した合理的な設計が可能になります。

7. まとめ

鉄骨柱の座屈長さを正しく設定することは、建物の安全性とコスト効率の両方を左右する極めて重要なプロセスです。とくに若手設計者にとっては、まずK値や支点条件といった基本用語に慣れ、背景となる理論を理解することが成長の第一歩となります。これにより設計ミスが減少し、工期の短縮や安全対策コストの削減にもつながります。

CAD設計と座屈計算を連動させることで、施工図面との整合性が高まり、ブレース配置や補剛材の最適化など、設計の合理化も実現できます。ただし、解析ソフトの結果をそのまま信頼するのではなく、構造力学の基礎を理解したうえで手計算やチェックリストを用いて検証する姿勢が欠かせません。今後もBIM活用や解析技術は進化を続け、AIによる自動設計補助や最適化機能も登場してくるでしょう。しかし、最終的に設計の安全を保証するのはソフトではなく、設計者自身の知識と判断力です。

7.1. 主要ポイントの再確認

- 座屈長さ(有効長さ)は、部材長と支点条件によって決定される設計の基盤となる指標。

- K値(座屈長さ係数)は支点条件だけでなく、施工精度、梁剛性、ブレース配置など複数の要素で変動する。

- CADモデルと解析結果の整合性確認は必須。自動計算に頼り切らず、手計算や設計チェックリストで検証することが重要。

大手ゼネコンBIM活用事例と 建設業界のDXについてまとめた ホワイトペーパー配布中!

❶大手ゼネコンのBIM活用事例

❷BIMを活かすためのツール紹介

❸DXレポートについて

❹建設業界におけるDX

<参考文献>

建築 – 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/

一般社団法人日本鋼構造協会