AutoCADでブロックを呼び出すには?初心者でもできる基本操作ガイド

1. はじめに

AutoCADで作図を効率化したいなら、まず押さえたいのがブロックです。ブロックは、複数のオブジェクトをひとかたまりにして何度でも呼び出せる仕組み。よく使うドアや窓、記号類などをブロック化しておけば、作業スピードが上がり、図面の統一感も保てます。

「ブロックって難しそう…」と感じるかもしれませんが、基本の流れはシンプルです。作る(BLOCK)→ 呼び出す(INSERT)→ 必要に応じて編集する(BEDIT)。この3ステップを理解すれば、初心者でもすぐに実務で使い始められます。

本記事では、ブロックの作成方法、呼び出し(挿入)方法、編集・削除のコツを、画面操作のポイントと一緒にやさしく解説します。繰り返し使うパーツをブロック化することで、ムダな描き直しが減り、ミスの防止やデータの整合性向上にもつながります。

ゴールは、AutoCADのブロック機能を基礎から理解し、迷わず使えるようになること。この記事を読み終えるころには、日々の図面作成でブロックを「作る・呼び出す・活用する」一連の流れを自信をもって実践できるはずです。

2. AutoCADとブロックの基本概念

引用:https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/JPN/?guid=GUID-BC0FD3C1-3BFC-4C5D-AB9A-BF480D5084BE

AutoCADで図面を作成する際、ブロックは欠かせない重要な機能です。ブロックを使えば、同じパーツを何度も描き直す必要がなくなり、作業の効率が大きく向上します。また、繰り返し利用する部品をブロック化しておくことで、データの重複や配置のずれを防ぎ、図面全体の整合性を保つことができます。

初心者のうちは基本操作を覚えるだけでも大変ですが、あらかじめブロックの作成手順や使い方を理解しておくと、将来的に図面を整理しやすくなり、業務全体の生産性も高まります。これから解説するブロックの基礎知識をしっかり押さえておけば、設計効率の向上やプロジェクト進行のスムーズさに直結するでしょう。

ブロックは、言い換えればCADオブジェクトを一元管理するための仕組みです。AutoCADでは、単なる図形の集合体を「ブロック定義」として保存し、必要に応じて INSERTコマンド で呼び出せるようになっています。これにより、図面内の要素をバラバラに扱うのではなく、まとまりとして効率的に管理できるのです。

以下では、ブロックの基本概念を「ブロックとは何か」「ブロックを使うメリット」という2つの視点に分けて整理します。なぜ多くの設計者がブロックを積極的に活用しているのかを理解し、自分のプロジェクトでどう役立てられるのかを考えてみてください。

2.1. ブロックとは何か?

ブロックとは、複数のオブジェクトをひとまとめにして扱えるようにしたものです。AutoCADでは BLOCKコマンド を使って定義を作成し、わかりやすい名称を付けて保存します。

たとえば建築図面なら、ドアや窓などのよく使う部品をブロックとして登録しておけば、次の図面で一から描き直す必要がなくなります。この繰り返し利用できる点がブロックの最大の強みです。

また、ブロックは「定義」と「実体」に分けて考えることが大切です。定義は図面データ上のひな型であり、実際に図面上で使うときには INSERTコマンド を利用して参照・配置します。この仕組みを理解しておくことで、ブロック操作がぐっと分かりやすくなるでしょう。

2.2. ブロックのメリット

ブロックを活用すれば、初心者であってもすぐに大きな効果を実感できます。

まず第一に、描き直しの手間を削減できるため作業効率が大幅に上がります。図面の中で繰り返し使う要素を登録しておけば、必要なときに即座に呼び出せるからです。

第二に、図面全体の整合性を確保しやすい点も見逃せません。同じブロックを複数回挿入すれば、配置や大きさが統一されるため、設計のばらつきやミスを減らし、仕上がりの品質を安定させられます。

さらに大きな特徴は、一括編集が可能なことです。AutoCADの BEDITコマンド を使ってブロック定義を編集すると、同じ定義を参照しているすべてのブロックが一度に更新されます。部品の仕様変更などが必要になった場合でも、短時間で作業を終えることができ、プロジェクト全体の効率を高めます。

3. ブロックの作成方法

それでは、具体的にブロックをどのように作成するのか、手順を確認していきましょう。ブロックを作るときの最初のステップは、対象となるオブジェクトを正確に描いておくことです。ここでの精度がその後の作業効率や図面の整合性に直結します。

ブロックの作成には BLOCKコマンド を使用しますが、実際に定義を行う前に「挿入点はどこにするか」「どんなオプションを設定しておくか」といった点をあらかじめ考えておくと、後の作業がスムーズになります。ここでは準備から定義、保存に至るまでの流れを段階的に説明します。

特に初心者が戸惑いやすいのは、「どの範囲をブロックに含めるか」「ブロック名をどう付けるか」といった判断です。これらは作業効率や検索のしやすさに大きく関わるため、明確なルールを持って管理することが大切です。以下の3つの小見出しに沿って、順を追って確認していきましょう。

3.1. ブロック作成の準備

まずは、ブロック化したいオブジェクトを正確に描画しておくことが重要です。この段階で図形が重複していたり不要な要素が混ざっていたりすると、そのままブロック全体に影響が及んでしまうため、必ず整理してから進めましょう。

次に決めるのが挿入点(基準点)です。これは、ブロックを配置するときの起点となる位置で、ドアのブロックなら蝶番の位置、家具なら設置の基準となる角などを設定しておくと便利です。BLOCKコマンド実行時に挿入点を指定する画面が表示されるので、事前にイメージを固めておくと迷いません。

加えて、ブロック内で使用するレイヤーや色の状態も確認しておきましょう。レイヤーが統一されていないと、後で編集や印刷の際に混乱することがあります。作成時点で整理しておくことが、後のブロック編集をスムーズにするポイントです。

3.2. ブロックの定義と設定

準備が整ったら、BLOCKコマンド を実行してブロック定義を作成します。ダイアログが開いたら、まずブロック名を入力します。後から検索するときにすぐ分かるように、内容を連想できるシンプルで統一感のある名前を付けるのがおすすめです。

続いて挿入点の指定を行います。ここで決めた基準点によって、後のINSERTコマンドでの配置がスムーズになります。なお、スケールや回転角度の数値は挿入時に指定するのが基本です。定義時には「注釈尺度対応(Annotative)」「均一尺度(Scale uniformly)」「分解可否(Allow exploding)」といった挙動に関する設定を行います。

さらに、必要に応じて属性の設定を追加します。属性を設けたい場合は ATTDEFコマンド を使って属性定義を作り、それをブロックに含めます。あるいは BEDIT(ブロックエディタ) を使って編集中にATTDEFを追加することも可能です。こうして定義した属性は、ブロックを挿入する際に入力ダイアログが表示され、部品番号や仕様などの情報を紐づけられます。どの要素をブロックに含めるかをしっかり選び、再利用性の高いブロックを構築しましょう。

3.3. ブロックの保存

最後に、ブロック化したいオブジェクトをすべて選択して定義を確定します。これでブロックは図面内に保存され、INSERTコマンドでいつでも呼び出せる状態になります。

また、複数の図面やプロジェクトで共通して利用したい場合は、WBLOCKコマンド を使ってDWGファイルとして書き出しておくと便利です。外部ファイル化することで、他のプロジェクトからもライブラリ感覚で再利用できるようになります。

保存方法は用途に合わせて選びましょう。1つの図面内だけで使うなら内部定義で十分ですが、標準部品や共通パーツのように繰り返し使うものは外部ファイル化しておくと管理が容易になります。

こうして完成したブロックは、INSERTコマンドを使って簡単に呼び出して配置できます。適切に定義と保存を行えば、作業効率は格段に上がり、図面の品質も安定します。ぜひ自分の業務でよく使うパーツをブロック化し、その便利さを体感してみてください。

4. ブロックの呼び出しと使用

ブロックを作成したら、次は実際に図面で使ってみましょう。AutoCAD初心者の方にまず覚えてほしいのは、INSERTコマンドの使い方と、ブロックを呼び出す際に調整できるオプションの扱い方です。

ブロックの大きな利点は、同じオブジェクトを何度でも再利用できることです。さらに、挿入時にスケール(縮尺)や回転角度を自由に変えられるため、状況に応じて柔軟に対応できます。例えば、施設のレイアウト図や建築用の平面図では、同じ家具や建具をサイズや向きを変えて繰り返し配置できます。こうした使い方を覚えると、CADでの作業が一気に効率的になるでしょう。

ここでは、ブロックを読み込む工程と実際に配置する手順の2つに分けて解説します。どちらも操作自体は難しくありませんが、便利に使いこなすためには押さえておきたいポイントがあります。ぜひ確認してみてください。

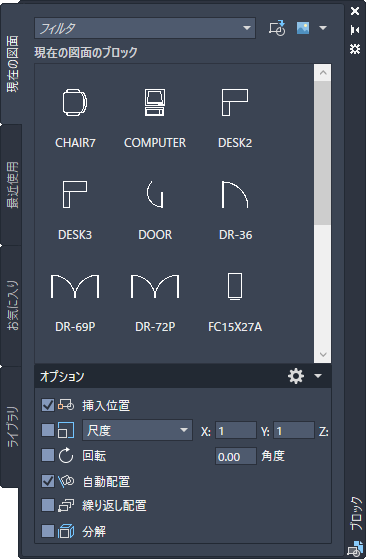

4.1. ブロックの読み込み

外部に保存してあるブロックファイルを使う場合は、まずそのファイルを図面に読み込む作業が必要です。AutoCADの「挿入」タブから[ブロック]→[参照]を選び、外部DWGファイルを指定すれば、ブロックとして図面に取り込めます。ここでの「参照」は外部参照(XREF)とは異なり、図面データをそのままブロック定義として追加する操作です。

もし目的のブロックが見つからないときは、DesignCenter(ADCENTER)の検索機能やBlocksパレットの検索欄を活用すると便利です。ツールパレットにあらかじめ登録しておけば、ワンクリックで呼び出せるのでさらに効率が上がります。ブロック名やファイル名を把握しておくと探すのが早くなり、誤って別名で保存していないかも確認できます。

また、この段階でブロックファイルの整理状況を見直しておくのもおすすめです。フォルダ構成が複雑だと後から探すのに時間がかかるため、分かりやすく分類しておくと複数プロジェクトでの再利用が楽になります。

さらに注意したいのが単位の違いです。異なる単位系の図面間でブロックを挿入すると、INSUNITS(挿入単位)の設定によって自動スケーリングが行われ、意図しないサイズになる場合があります。必要に応じて、元図と挿入先のINSUNITSを確認してから作業を進めましょう。

4.2. ブロックの挿入と配置

ブロックを呼び出して配置する際に使うのが、INSERTコマンドです。コマンドを実行すると、定義済みブロック名を選択する画面が開くので、目的のブロックを指定します。

次に挿入点を決めます。これはブロックの配置位置となり、図面上でマウスをクリックして指定します。その後、必要に応じてスケール(大きさ)や回転角度を入力すれば、配置する状況に合わせたブロックを素早く挿入できます。こうした設定は挿入前だけでなく挿入後にも調整可能です。変更したい場合は、プロパティパレットから「尺度」や「回転」の値を編集すればOKです。

こうして挿入されたブロックは、ひとつのオブジェクトとして扱われます。線分や円を個別に動かす必要がないため、図面の整理が容易になり、作業スピードも向上します。実際に同じブロックを複数回使ってみると、その便利さをすぐに実感できるはずです。

5. ブロックの編集と管理

ブロックを挿入した後で、「やはり形状を変えたい」「別の部品に差し替えたい」と思う場面は少なくありません。AutoCADには、ブロックを編集・置き換え・削除するための専用コマンドが揃っており、一度定義したブロックでも必要に応じて更新できます。

ここで重要なのは、ブロックを編集する方法にはいくつか種類があるということです。もっとも基本的なのは、定義そのものを変更する方法(BEDITコマンドなど)で、これを行うと同じブロック定義を参照しているすべての箇所が一括更新されます。一方で、個別の配置だけ変更したい場合には、動的ブロック(パラメータ/アクション機能)を活用したり、プロパティで尺度や回転を調整したりする方法もあります。必要に応じて可視状態グリップを使った表示切り替えや、EXPLODEコマンドで分解して通常オブジェクトに戻すといった操作も可能です。

また、不要になったブロックを削除する際には注意が必要です。参照中のブロックが残っていると定義を削除できないため、まずはERASEコマンドで挿入済みのブロックを削除し、その後で未使用の定義をPURGE(名前削除)コマンドで整理するとトラブルを防げます。以下では、編集・置換・削除の手順をそれぞれ詳しく解説します。

5.1. ブロックの編集方法

ブロックの形状や寸法を変更したいときは、BEDITコマンド(ブロックエディタ)を使うのが最も効率的です。ブロック編集モードに切り替えると、その内部要素を自由に修正でき、作業が終われば保存して編集モードを終了するだけでOKです。すると、同じブロック定義を参照しているすべての箇所が一括更新されます。

この方法は、複数箇所に配置した部品を一度に変更したいときに非常に便利です。ただし、形状そのものがまったく別物になってしまう場合には、既存ブロックを編集するよりも新しい名前で新規ブロックを作成したほうがスムーズに進められるケースもあります。状況に応じて最適な方法を選びましょう。

5.2. ブロックの置き換え

設計の途中で、既存ブロックを別のオブジェクトに差し替えたいときは、置き換え操作を行います。方法は大きく分けて2種類あります。

1つは、ブロック名を変えずに中身だけ再定義する方法です。たとえばDesignCenterから同名ブロックを挿入すると、「再定義しますか?」という確認が表示され、承認すると図面内の同名ブロックがすべて置き換わります。この方法なら一括で差し替えが可能で、多数の修正を一度に反映できます。

もう1つは、既存ブロックを削除して新しいブロックを改めて挿入する方法です。これは、置き換える箇所が少数に限られている場合や、個別に調整したい場合に適しています。どちらの方法でも、意図しない箇所まで変更が及ばないように、作業範囲をきちんと確認しながら進めることが大切です。

5.3. ブロックの削除

不要になったブロックを削除する場合、配置された実体の削除と定義そのものの削除を区別して考える必要があります。

まず、ERASEコマンドで図面上に配置されたブロックを消すと、見た目上は削除されますが、定義情報はまだ図面内に残っています。そのためINSERTコマンドを使えば、同じブロックを再び呼び出すことが可能です。

一方、定義自体を削除したい場合には、図面内からそのブロックの参照をすべて取り除いたうえで、PURGEコマンドを使って未使用のブロック定義を消去します。不要な定義を整理すると図面データが軽くなり、管理もしやすくなります。特に入れ子になった定義は一度では削除されないことがあるため、複数回実行するか、[すべてを名前削除]オプションを利用して徹底的に整理すると効果的です。

6. ブロックの高度な機能と活用

ここまででブロックの基本操作を一通り確認しましたが、AutoCADにはブロックをさらに柔軟に活用できる高度な機能も用意されています。これらを取り入れることで、単なる図形の再利用にとどまらず、設計情報の管理や効率化にも大きな効果を発揮します。

特に注目すべきなのがブロック属性です。これは、文字情報やパラメータをブロック内部に組み込む仕組みで、図面に含まれる情報量を飛躍的に増やせます。部品番号や型番、施工日や担当者名などを入力しておけば、図面を見ただけで必要な情報をすぐに把握できるようになります。

また、扱うブロックの数が増えてくると、プロジェクトをまたいで多種多様なブロックを呼び出す機会も多くなります。その際には、管理機能や検索機能を活用してブロックを素早く見つけられるよう整理しておくことが欠かせません。整理が不十分だと必要なブロックが埋もれてしまい、作業効率が大きく低下します。

以下では、こうした高度な活用法を「ブロック属性の設定」と「ブロックの管理・検索」という2つの視点から解説します。便利な機能を押さえておくことで、設計業務の生産性を一段と高めることができるでしょう。

6.1. ブロック属性の設定

ブロック属性を使えば、ブロックに追加の情報を持たせることができます。たとえばドアの種類や寸法、型番、担当者名や納期など、シンボルや部品に関する付加情報を直接組み込んで管理できるのです。

設定方法はシンプルで、ブロックを定義または編集する際にATTDEF(属性定義)コマンドを利用します。ここで必要な項目を作成し、挿入時に値を入力する仕組みを作れば、図面内に属性テキストとして反映されます。

さらに、既存のブロックに新しい属性を追加した場合はATTSYNCコマンドでインスタンスを同期できます。属性の一括編集が必要なときはEATTEDITコマンドを使うと効率的です。

このようにブロック属性を活用すれば、図面の可読性が向上するだけでなく、補足情報を一元管理できるようになります。大量のブロックに対してまとめて情報を付与できるため、プロジェクトごとに仕様が変わる場合にもスムーズに対応可能です。

6.2. ブロックの管理と検索

設計が進むほど、図面内やライブラリに保存されるブロックの数はどんどん増えていきます。そのため、ブロックを効率的に使うには、管理と検索の仕組みを整えておくことが重要です。

まずは、ブロック一覧表示を利用して登録済みブロックを確認し、必要に応じてフォルダやライブラリ単位で整理しておきましょう。用途ごとに分類しておけば、必要なブロックを探す手間が大幅に減ります。

また、AutoCADに備わっているブロック検索機能を使えば、名前の一部を入力するだけで候補を絞り込むことができ、タイプミスによる検索漏れも防げます。プロジェクト規模が大きくなるほど、この機能の価値は高まります。

さらに、図面のデータ整合性を維持することも忘れてはいけません。使用箇所の把握や変更履歴を管理しておくと、後からの修正や流用が容易になります。必要に応じてバージョン管理を取り入れるなど、チームやプロジェクトに合った方法を選びましょう。

7. まとめ

この記事では、AutoCADのブロック機能について、作成方法や呼び出し方、編集・管理の流れまでを体系的に解説しました。はじめは難しそうに感じても、基本の手順を押さえれば初心者でも十分に使いこなせるようになります。

ブロックを活用できるようになると、設計効率の向上や作業精度の安定化といった大きなメリットが得られます。繰り返し使用するパーツをブロック化しておけば、再利用が簡単になり、図面内の要素も統一されやすくなります。また、BEDITコマンドやINSERTコマンドを使えば、短時間で大規模な修正を行うことも可能です。

さらにステップアップを目指すなら、ブロック属性の活用や他CADとの連携にも挑戦してみてください。スケールや回転の制御を細かく設定できるようになれば、より柔軟で高度な設計管理が実現できます。

ぜひ今回紹介した基本操作を実践しながら、自分の設計スタイルに合ったブロック活用法を見つけてください。ブロックを使いこなすことは、効率的で質の高い図面作成へつながる第一歩となるはずです。

建築・土木業向け BIM/CIMの導入方法から活用までがトータルで理解できる ホワイトペーパー配布中!

❶BIM/CIMの概要と重要性

❷BIM/CIM導入までの流れ

❸BIM/CIM導入でよくある失敗と課題

❹BIM活用を進めるためのポイント

についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>

AutoCAD 2026 ヘルプ | 概要 – ブロックを挿入する | Autodesk

https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/JPN/?guid=GUID-BC0FD3C1-3BFC-4C5D-AB9A-BF480D5084BE

AutoCAD 2026 ヘルプ | -INSERT[ブロック挿入] (コマンド) | Autodesk

https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/JPN/?guid=GUID-BB831F94-6385-4490-8DE9-7C565CD1B639

AutoCAD 2026 ヘルプ | BEDIT[ブロック エディタ] (コマンド) | Autodesk

https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/JPN/?guid=GUID-D57D4195-72FC-4FA5-B9F4-E021291D808C