初めてのSOLIDWORKSアセンブリ設計~基礎から実践まで

はじめに

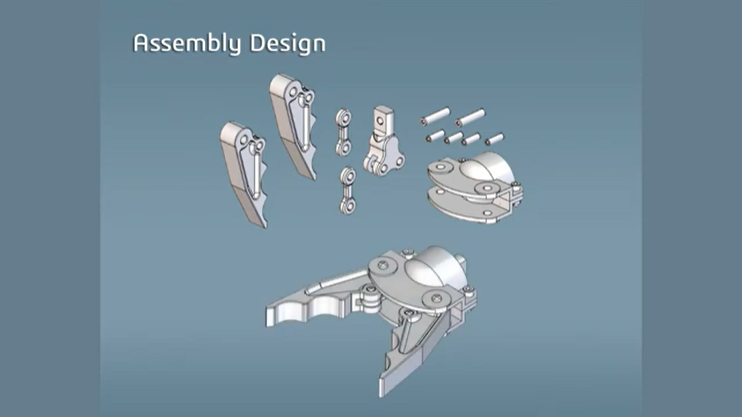

本記事では、3Dモデリングを扱うCADソフトウェアの中でも特に広く利用されているSOLIDWORKSを題材に、アセンブリデザインの基礎から実践的な応用までを段階的に解説していきます。初心者ガイドとして、初めて操作する方や、機械工学の知識はあるがCAD設計には不慣れな方でも安心して学べる構成を目指しています。実際の製品構造を捉えるためには、単なる部品配置だけでなく、拘束条件やアセンブリファイルの役割をしっかり理解する必要があります。特に、設計プロセスの早い段階で合致コマンドを活用し、干渉チェックや動作シミュレーションが行えることは、製品開発の効率化にも大きく貢献します。

本記事を読むことで、顕在的には「SOLIDWORKSの基本操作からアセンブリ設計を理解し、具体的なトラブルシューティング方法を身につけたい」というニーズに応えられるように組み立てています。さらに潜在的には「より高度なベストプラクティスを学び、将来のキャリアアップや個人プロジェクトへの応用を可能としたい」というモチベーションにも寄り添います。このような学習を通じて、製品開発で重要となる設計効率化の感覚を養い、時間やコストを削減できる効果が期待できます。まずはSOLIDWORKSヘルプやオンラインコミュニティと併用しながら、本記事で紹介する内容を順番に試してみてください。実際のアセンブリチュートリアルを通じて基礎を固めることが、最終的には複雑なアセンブリ設計にも対応可能なスキルアップにつながるはずです。

SOLIDWORKSとは?

SOLIDWORKSは、部品ごとのモデリングからアセンブリ設計まで、一貫した操作性を提供するCADソフトウェアとして知られています。製品機能の検討段階から詳細な設計プロセスに至るまで、多岐にわたる作業を効率的に行うことができます。特にSOLIDWORKS基本操作を覚えることで、3Dモデリングと並行してアセンブリファイルを管理できる点は、多くのエンジニアにとって大きな魅力です。

実際のプロジェクトにおいては、図面作成や干渉チェック、動作シミュレーションなど、様々なタスクを迅速に遂行する必要がありますが、SOLIDWORKSはそれらを一括して扱うことが可能です。また、製品開発の現場では、関連部門とのコラボレーションも重要であり、サブアセンブリを用いた分担作業やファイル管理の自動化機能を活用することで、チーム全体のパフォーマンス低下を防ぎながらスムーズな協働を実現できるでしょう。新たにアセンブリデザインを始める方にとっては、手強く感じる場面もあるかもしれませんが、初心者ガイドやSOLIDWORKSトレーニング、オンラインコミュニティなどの学習リソースを有効に使えば、段階的にスキルを習得できます。

一つのソフトウェアで設計チュートリアルを実施できるメリットとして、製品構造を俯瞰しながら個別の部品を改善できる点が挙げられます。部品配置の制御や拘束がかからない場合の原因解析など、特定の課題についてもピンポイントで対処法を学ぶことが可能です。これらの特性により、単なる3Dモデリングのツールを超えて、設計の効率化や品質向上を手軽に達成できるのがSOLIDWORKSの強みです。

SOLIDWORKSの基本概要

SOLIDWORKSの基本概要として、まず知っておきたいのは、パーツ(部品)とアセンブリファイル、そして図面の三つが主要なデータ形式となる点です。CAD設計の現場では、ひとつの部品をモデリングして寸法や材料を設定し、それらの部品を組み合わせたアセンブリデザインを経て最終的な製品機能を検証します。この流れの中で、合致コマンドを使った拘束条件の設定や、動作シミュレーションで動きや干渉を把握できることは、開発効率を大幅に高める大きなポイントとなります。

次に、SOLIDWORKSは3Dモデリングにはフィーチャーベースの手法を採用しており、一連のフィーチャーを積み重ねる形で部品形状を細かく制御します。このアプローチにより、設計の途中でもサイズや形状の修正が容易です。さらに、部品配置をするうえで拘束条件が自動的に組み込まれることから、アセンブリ全体の連動性が高まり、設計変更が迅速に反映される利点があります。

初心者ガイドなどを見ると、SOLIDWORKSの操作フローとしてまずは草稿(スケッチ)を描き、それを押し出し、切り取りなどのフィーチャーを追加して形を作り上げていく手順が示されます。この手順をしっかり理解することで、アセンブリ設計へスムーズに移行できるようになります。製品開発を行う際には、部品ごとの最適化とアセンブリ全体の最適化をバランスよく進めることが重要です。したがって、SOLIDWORKS基本操作をマスターした段階で、次のステップとしてアセンブリの考え方や実践テクニックを学ぶのが定石といえるでしょう。

インターフェースと基本操作

SOLIDWORKSのインターフェースはリボン状のコマンドバーを中心として構成されており、比較的直感的に操作できるよう配慮されています。画面の左側にはフィーチャーツリーが表示され、ここで現在の部品やアセンブリ構造が一覧できます。例えば、複数のサブアセンブリを含むアセンブリファイルを扱う場合、フィーチャーツリーを追うだけで製品構造全体が把握しやすくなります。

基本操作としては、まずスケッチモードに入り、線分や円などの2D図形を描き、それを押し出しや回転機能で3D化するステップが挙げられます。この際、キーボードショートカットを活用すると、合致コマンドや拘束条件の設定がよりスピーディに行えます。さらに、アセンブリ環境に移行した後は、挿入した部品同士を結合し、拘束がかからないなどの問題があれば、原因と対策をすぐに検討できるように設計チュートリアルでは丁寧に説明されることが多いです。

また、SOLIDWORKSの画面構成はカスタマイズ可能であり、よく使う機能をツールバーに追加したり、パネルの配置を変更したりして作業の効率を上げることもできます。こうした設定を工夫するだけでもパフォーマンス低下を防ぎ、長時間の作業において快適性が高まります。一通りの基礎操作を習得したら、ファイル管理や動作シミュレーションの機能を確認しながら環境設定を最適化し、アセンブリ設計に入りやすい基盤を整えておくと良いでしょう。

アセンブリ設計の基本

本章では、SOLIDWORKSアセンブリにおける設計の基本的な考え方を概説し、部品配置と拘束条件の重要性を改めて強調します。まず、アセンブリデザインでは、単に部品同士を配置するだけでなく、各部品がどのように作用し合い、最終的な製品機能を満たすかを見極める必要があります。合致コマンドを適切に選択し、必要な拘束条件を設定することで、アセンブリ全体の動作や形状の整合性を高いレベルで管理できるようになります。

さらに、基本となるCAD設計の概念として、各部品の原点や向き、そして組み合わせ時の基準がどこにあるかを把握することが大切です。部品が多いアセンブリでは、特定の基準面に合わせて部品を配置し、面合わせや同心を使いながら正確に固定する手順が必須です。あるいは、動作シミュレーションにおいて動く関節部分だけをわざと拘束しない方法もありますが、その際には部品間の干渉チェックを慎重に行わないと、予期せぬ位置関係やパフォーマンス低下の要因を生む可能性があるでしょう。

このような基本的な流れを確立しておくことで、トラブルシューティングに時間を取られにくくなり、結果的に製品開発効率が上がります。初心者ガイドでは、まずは小規模なアセンブリから学ぶことが推奨されています。部品点数が少なくても、正しいプロセスで組み立てるトレーニングを重ねることで、実務での複雑なアセンブリに取り掛かったときにも説得力のあるコンセプトをわかりやすく展開できるようになるのです。アセンブリは、単なる部品の集合体ではなく、設計の意図と機能を具現化する重要な鍵であることを理解しておきましょう。

アセンブリ設計の目的と重要性

アセンブリ設計の目的は、バラバラの部品を適切に組み合わせて、最終的に求められる製品機能を確実に実現することです。このためには、個々の部品がどのような動きを担うのかを明確に理解し、拘束条件を設定して不要なズレが生じないようにする必要があります。例えば、製品開発の段階では、動作シミュレーションを用いて部品間のスムーズな連携を確認するケースが多く見られます。もしここで不具合があれば早期に設計を見直し、必要に応じて合致コマンドによる修正を行うわけです。

さらに、アセンブリデザインでは製品構造そのものを可視化し、強度や耐久性、組立性といった要素も整理できます。複数のサブアセンブリに分割して扱うことで、担当者ごとに役割を分けやすくなるうえ、部品配置の重複や拘束がかからない問題も早期に検知できます。そうした設計レベルでのメリットは、CAD設計ソフトの機能をフル活用したときにこそ明確になります。

結果として、アセンブリ設計は単に「組み立てを再現する」作業ではなく、開発の上流工程から下流工程までトータルで品質を高める基盤を築く役割を果たします。安定した製品形状と確かな製品機能を持たせるために不可欠な工程だという認識をもつことで、SOLIDWORKSの使い方もより深く理解できるようになるでしょう。

基本操作とステップ

アセンブリ設計における基本操作は、大まかに分けて以下のステップで進行します。まずは新規アセンブリファイルを作成するところから始めます。次に、部品を挿入し、合致コマンドによって拘束条件を与えていきます。ここでは、同心、平行、接線のようなよく使う拘束を中心に設定し、部品の相対位置を定義するわけです。もし拘束がかからないときは、各部品の基準面やフィーチャーの状態を見直して、不整合がないか確認しましょう。

さらに、干渉チェックを用いて部品同士が重複していないかを検証するのも重要なステップです。特に実働部品が多い場合には、少しでも形状が重なっていれば製品不具合に直結するため、逐次チェックを行うクセをつけることが推奨されます。動作シミュレーションに進む段階では、アセンブリ全体が正しい動きを再現できるかを検証します。例えば、ある回転軸を設けた部品が正常に回転し、他部品との干渉が発生しないかなどを確認すると良いでしょう。

これらの基本ステップを繰り返しながら、必要に応じて設計の修正を加え、最終的な製品開発に求められる状態に仕上げます。手早く進めるためには、ショートカットやパターン配列機能を活用するなど、SOLIDWORKS基本操作以上のテクニックを身につけておくことも大事です。慣れてくると、大規模なアセンブリでもファイル管理を含めてスムーズに扱えるようになるでしょう。

実践例とステップバイステップガイド

ここからは、具体的な製品を例に取りながら、SOLIDWORKSにおけるアセンブリ設計の流れをステップバイステップで解説します。初心者ガイドにおいては、まずはシンプルな部品を数点組み合わせる程度の小規模アセンブリから始めるのがセオリーです。大きな利点として、干渉チェックや拘束条件の問題点をすぐに見つけられるため、解決までのプロセスを短時間で終わらせることができます。

部品配置の際には、あらかじめ各部品の基準面や原点の位置を揃えておくと、合致コマンドを使用した拘束設定がスムーズに進みます。また、アセンブリデザインに慣れてきたら、動作シミュレーションを通じて複雑な動きを伴う部品同士の連携を確かめる段階に挑戦することも大切です。設計チュートリアルでは、このような手順を細分化して示すことが多く、ファイル管理方法と併せて学習できる仕組みになっています。

実際に手を動かしてみると、想定外の場所で拘束がかからないといった事態が起こることも珍しくありません。しかし、それを経験してこそ効率的なトラブルシューティングの方法が身につくのです。ここで得られた理解は、実務における製品開発の場面でも大いに役立ち、最終的にはパフォーマンス低下を防いで高品質なアセンブリ設計を行う自信につながるでしょう。

シンプルな製品のアセンブリ設計

実践例として、たとえばシンプルなL字型の金具とボルト・ナットのアセンブリを考えてみましょう。まずは、ボルトやナットといった標準部品を用意し、それぞれを個別のパーツファイルとしてSOLIDWORKS上で作成またはライブラリから取得します。次に、新規のアセンブリファイルを開き、L字型金具を基準とした状態でボルトを挿入し、合致コマンドを使って所定の穴と同心拘束を与えます。

ここで、ボルトと金具が正しく一致していれば、回転軸の中心が共有されているはずです。次にナットを同様に挿入し、金具の裏側に合わせることで、ナットが固定されている状態を再現します。干渉チェック機能によって、ボルトやナットがL字金具の厚みと干渉していないかを確認し、何も問題がなければ簡単なアセンブリが完成します。こうしたプロセスが小規模であっても、実際の製品機能をイメージしながら進めると、CAD設計の楽しさや実用性を実感できるでしょう。

もし拘束がかからない、あるいはナットを配置しても位置が定まらないといった問題が生じた場合は、部品の基準面や合致条件の優先順位を再確認してください。初心者ガイドに載っている方法で、面対面の合致や軸同士の合致などを組み合わせ、ニーズに合わせた正確な位置合わせが可能になります。小さな例ではありますが、全体の流れをしっかり把握しておくと、大きなアセンブリでも同様のステップを応用できるようになります。

実際の操作手順とトラブルシューティング

具体的な操作手順としては、まずSOLIDWORKSを起動し、「ファイル」メニューから「新規」を選び、「アセンブリ」を開きます。その後、「部品の挿入」アイコンをクリックし、先ほど作成した部品ファイルを選択して配置します。合致コマンドを選択すると、画面の左側に合致プロパティが表示されるので、面対面合致や同心合致など必要な拘束条件を加えていきましょう。

トラブルシューティングとして、よくある問題のひとつに「拘束がかからない」ケースがあります。これは、基準面が削除されていたり、部品の向きが逆を向いていたりするのが主な原因です。対策としては、フィーチャーツリーで部品の状態や基準面を再確認し、必要があれば修正や再作成を行ってください。また、パフォーマンス低下に悩まされる場合は、軽量化表示やサブアセンブリ化を検討すると良いでしょう。ファイル管理や設計チュートリアルを適切に活用することで、不具合の原因をいち早く特定し、修正工程を最小限に抑えられます。

最終的にすべての拘束条件が正しく成立しているかどうかは、アセンブリを回転・移動させてみる、あるいは干渉チェックを実行してタイトな寸法が食い合っていないかなどを調べると早期にわかります。複雑なアセンブリほど確認作業は増えますが、根気強くチェックすることで、設計の品質と製品機能を確実に担保できるようになるでしょう。

アセンブリ設計の応用

ここまで説明してきた基本操作と実践例を踏まえ、さらに発展的なテクニックや管理方法を紹介します。特に、CAD設計の実務においては、単一のアセンブリファイルだけで完結するケースは少なく、大規模かつ多層的な製品構造を扱うことがしばしばです。そうした場面で威力を発揮するのがサブアセンブリによる構造の分割とファイル管理の最適化です。

また、干渉チェックと組み合わせて、動作シミュレーションをより高度な条件で行うためには、合致コマンドの条件を意図的に外したり、特定の拘束条件だけを可変にして動きを確かめる方法が用いられます。そうした機能を上手に駆使することで、形状だけではなく機械的な挙動を含めた製品機能の検証が可能になります。例えば、複数の回転軸やスライド運動を含む機構を再現するなど、より複雑な製品開発に近いシチュエーションを想定して検討できるのです。

初心者ガイドを卒業し、実際に製品をデザインする段階では、SOLIDWORKSヘルプやオンラインコミュニティの情報を活用しながら学習を続けることが欠かせません。日々の小さな疑問を意識的に解決していくことが、やがて大きなスキルの差を生むでしょう。複数人が同時進行で設計を行う場合、各自の作業が干渉しないようにベストプラクティスを定めることも重要となってきます。

サブアセンブリとファイル管理

サブアセンブリとは、メインアセンブリの一部として扱われる、さらに小さなアセンブリのことです。大規模な製品構造を扱う場合、サブアセンブリを用いて製品をブロックごとに分割し、それぞれの担当者が分業しやすいように管理するのが一般的です。具体的には、エンジン部分や外装部分など独立性の高い要素を別々のアセンブリファイルとしてまとめることで、作業効率が上がり、パフォーマンス低下も軽減できます。

ファイル管理をきちんと行うためには、バージョン管理とフォルダ構成の整理が重要です。アセンブリ内で部品の改変が生じる場合に、関連するサブアセンブリが影響を受けないよう、あらかじめ命名規則や格納場所を明確にしておきます。SOLIDWORKSにはPDM(ProductDataManagement)システムとの連携機能もあり、多人数が同時に作業しても衝突やファイル上書きを防ぐことができます。初心者ガイドにはあまり詳しく載っていないかもしれませんが、本格的な製品開発に移行する前に、最低限のルールをチーム全体で共有しておくとスムーズです。

また、サブアセンブリの利点として、合致コマンドで拘束条件を事前にまとめておくことで、メインアセンブリにセットアップするときに細かい設定を繰り返さなくて済む点が挙げられます。あらかじめ干渉チェックを済ませておけば、上位レベルのアセンブリで再度チェックするときにも問題を発見しやすくなります。こうした分割管理のアプローチは大規模な製品を開発するうえで必須といえるでしょう。

実務でのベストプラクティス

実務でアセンブリデザインを行う際、エンジニア間の情報共有や手戻りを最小限に抑えるためのベストプラクティスをいくつか紹介します。まずは、パーツファイルやアセンブリファイルに対して一貫した命名規則を設定することが大切です。どのファイルがどの製品機能を担っているかすぐに判断できるようにしておくと、作業スピードが飛躍的に向上します。

次に、アセンブリ段階で頻繁に干渉チェックを行い、軽微な不整合のうちに修正していく習慣をつけます。特に動作シミュレーションでは大きな不具合がないように見えても、わずかな隙間が実際の製造時に問題を引き起こす場合があります。定期的なチェックは負担に感じるかもしれませんが、長期的に見ると余計な手戻りを削減できるメリットが大きいのです。

さらに、SOLIDWORKSヘルプやオンラインコミュニティを活用してノウハウを吸収し、独自の設計効率化ツールやマクロを作成するケースもあります。日常的に学びを継続できる仕組みを整え、チームで情報を共有することで、全体のレベルアップが期待できます。最終的には、こうしたベストプラクティスを積み重ねることが、専門性と品質の両面で競合他社に差をつける要因となるでしょう。

トラブルシューティングと対策

アセンブリデザインに取り組む中で直面しがちな問題と、その解決策についてまとめます。設計プロセスを円滑に進めるためには、部品間の干渉や拘束がかからないなどのよくあるトラブルを早期に検知して対策するスキルが不可欠です。また、図面作成やファイル管理の段階で生じる不整合の原因を紐解くためにも、根本的な仕組みを理解しておくことが大切です。

特に、アセンブリが複雑になるほどパフォーマンス低下に悩むケースが増えます。これを放置すると、作業効率が一気に落ちるだけでなく、コンピュータの処理能力を超えてクラッシュが発生するリスクもあります。定期的にサブアセンブリを作成して構造を整理するほか、不要な詳細を省いた簡易形状を使うなど、負荷を分散する工夫が重要です。初心者ガイドを読みながらも、実際には自分なりの環境設定や表示モードの使い分けをマスターする必要があります。

また、トラブルを解決する上で大切なのは、問題発生時にどのようなプロセスを踏むかという再現性の確立です。具体的には、一つひとつステップを戻して干渉チェックの結果や合致コマンドの設定、部品同士の相対位置を見直すことで原因を特定します。問題が解決できない場合は、SOLIDWORKSヘルプやオンラインコミュニティで似た事例がないか探したり、有料のSOLIDWORKSトレーニングを検討して体系的に学ぶことも有効です。

一般的な問題とその解決方法

アセンブリ設計で一般的に遭遇する問題としては、まず拘束がかからない状況が挙げられます。これは、基準面や基準軸が削除されてしまった、または合致コマンドの相手要素を誤って選択している場合などが多い原因です。解決方法としては、フィーチャーツリーで状態を確認し、欠損している形状要素がないかどうかを慎重にチェックします。

干渉チェックで次々に問題が検出されるケースもよく見られます。部品の寸法や厚みが意図した値と異なっている、サブアセンブリレベルでの寸法変更がトップアセンブリに正しく反映されていないなどが典型的な要因です。こうした齟齬を防ぐには、ライブラリ部品を活用するときに寸法を固定しておく、あるいはパラメータを明確に設定するなど、ファイル管理の段階で工夫を加えることが求められます。

さらに、複数の人が同時にアセンブリファイルを編集していて一部のバージョンが古いまま取り込まれてしまうと、干渉や拘束が正しく機能しなくなることがあります。チーム開発ではPDMシステムの利用や作業手順の事前ルール化など、ベストプラクティスを徹底することがトラブル軽減の近道です。

パフォーマンス改善テクニック

パフォーマンス低下を防ぐためのテクニックをいくつか紹介します。まず一つ目として、表示モードを「軽量表示」「大規模アセンブリモード」に切り替える方法があります。これにより、詳細形状の読み込みを抑え、アセンブリの回転やズーム操作をスムーズに行うことが可能です。二つ目は、サブアセンブリの積極的活用です。大きなアセンブリを複数のサブアセンブリに分割し、それぞれを独立して編集・表示することで、アセンブリ全体を読み込む負荷を最小化できます。

三つ目として、モデリング時に不要な詳細を省く手法があります。例えば、ねじ山やロゴなど、製品の動作シミュレーションや干渉チェックに影響を与えない要素を簡易形状に変更しておいたり、細かいフィレットを後回しにしたりすることで、描画や計算の処理を軽減できます。四つ目は、定期的なファイルの再構築とエラー修正を行うことです。SOLIDWORKSには「再構築」や「診断」といったコマンドが用意されており、データ構造の不整合を早期に発見できる仕組みが備わっています。

これらの対策を組み合わせることで、部品配置が膨大になったとしても、一定の応答速度を維持しながら設計を続行できます。最終的に、こうしたパフォーマンス面での考慮が製品開発全体の効率と品質を左右するため、初心者ガイド卒業後も継続的に学びと改善を繰り返すことが大切です。

まとめ

本記事では、SOLIDWORKSを用いたアセンブリデザインの基本コンセプトから具体的な操作手順、さらに応用的なトピックやトラブルシューティング法までを段階的に説明しました。初心者ガイドとしてスタートし、初歩的な部品配置や合致コマンドの操作を覚えるだけでも、部品同士の正確な位置合わせや干渉を避けるための方法が身についたのではないでしょうか。ここに動作シミュレーションなどの機能を追加すると、より実践的な製品開発シナリオを想定して設計を進められるようになります。

ポイントとして、アセンブリ設計は単に部品を組み付ける作業に留まりません。サブアセンブリの活用やファイル管理のルール化、そしてパフォーマンス低下を最小化するための表示モード切り替えなど、プロジェクトを効率よく進行するための様々なノウハウが集約されています。さらに、SOLIDWORKSヘルプやオンラインコミュニティに触れて情報を補完し続けることが大切です。結果的には、時間とコストを抑えつつ精度の高い製品構造を構築できるようになるため、製品開発の競争力向上にも寄与するでしょう。

今後もCAD設計の技術は進化を続け、より高度なシミュレーション機能や自動化ツールが追加されていくと考えられます。そのため、本記事で学んだアセンブリデザインの基礎を踏まえつつ、新しい機能やベストプラクティスを積極的に取り入れる姿勢が重要となります。これから先の展望としては、クラウド環境でのコラボレーションや、AIを活用した自動設計機能なども期待されています。今のうちにしっかり基礎を固めておくことで、どのような技術革新にも柔軟に対応できるエンジニアへと成長できるはずです。

大手ゼネコンBIM活用事例と 建設業界のDXについてまとめた ホワイトペーパー配布中!

❶大手ゼネコンのBIM活用事例

❷BIMを活かすためのツール紹介

❸DXレポートについて

❹建設業界におけるDX

参考情報

・SOLIDWORKS公式サイト

https://www.solidworks.com/ja/

・SOLIDWORKSフォーラム

https://forum.solidworks.com/