SolidWorks Electrical入門|配線図で配線できないときのチェックポイントと基本操作

1. はじめに

電気設計では、配線図を短時間で正確に仕上げることが欠かせません。SOLIDWORKS Electricalは、そのための機能が揃った電気CADで、シンボルライブラリによる素早い部品配置や、(3D側での)自動ルーティングなど、初心者から実務者まで幅広く支援します。

一方で、初めて触れると「線が引けない」「接続点同士がつながらない」といったつまずきが起きがちです。多くは設定や操作の抜け/勘違い、端子・接点の定義漏れが原因です。

本記事では、SOLIDWORKS Electricalで配線図を作成するときにつまずきやすいポイントを先回りで解消し、効率よく設計を進めるための考え方と基本操作をわかりやすくまとめます。読み終えるころには、配線がうまくいかないときにどこを確認し、どう直すかが自信をもって判断できるはずです。

1.1. SOLIDWORKS Electricalの基本と強み

汎用2D CADに比べ、SOLIDWORKS Electricalは電気設計に必要な情報(端子、接点、等電位、番号付けなど)をデータとして管理できるのが強みです。

- シンボル/メーカー部品(ライブラリ)側で端子や接続点を定義

- プロジェクト設定でタイトルブロックや番号付け規則などの全体既定を統一

- SOLIDWORKS(3D)と連携して、2Dの変更内容を3D配線経路に反映し、干渉や取り回しの問題を早期に把握

この仕組みにより、設計の再利用性と修正のしやすさが高まり、スピードと正確性を両立できます。

1.2. 本記事で得られること

この記事では、以下を中心に解説します。

- 配線図作成の基本手順:プロジェクト作成 → 図面テンプレート設定 → シンボル配置 → 配線

- “配線できない”の原因切り分け:シンボル/接点の定義、ワイヤスタイル(等電位)、表示やスナップ設定の見直し

- 2Dと3Dの役割の違い:2Dでの作図効率化(複数ワイヤ挿入・渡り配線の自動生成)と、3D側での自動ルーティングの使い分け

- 運用のコツ:ライブラリ整理、ルール統一、テンプレート活用、チェックリスト化

初心者の方はもちろん、実務で“配線が思うようにつながらない”と感じている方も、今日から試せる具体策を持ち帰れます。

2. SOLIDWORKS Electricalでの配線図作成の基本

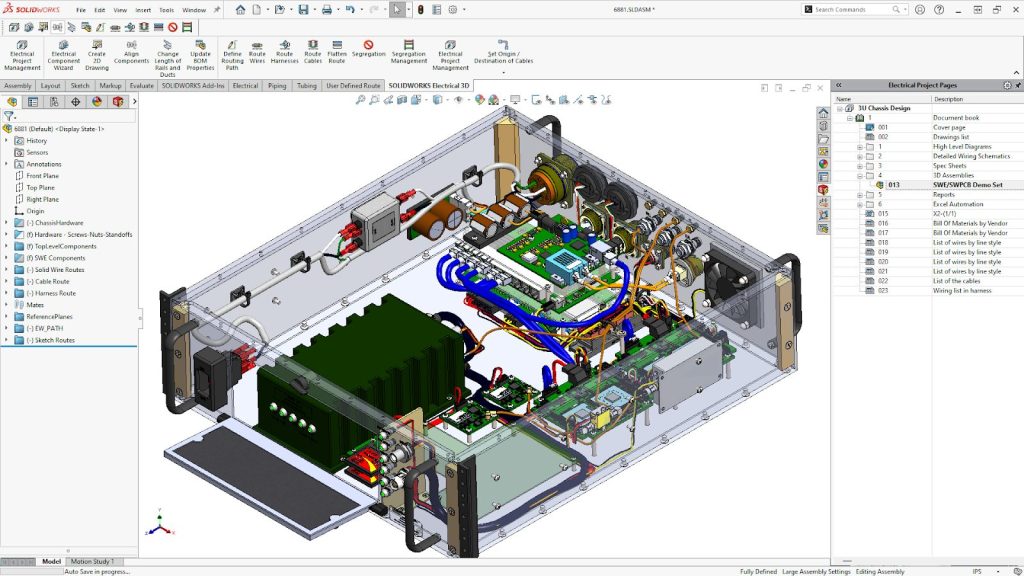

引用:https://www.solidworks.com/ja/domain/solidworks-electrical

ここからは、配線図を作成する際の基本的な流れを解説します。初めてプロジェクトを立ち上げるときや、図面テンプレートを準備して効率よく作業を始めたいときに役立つ内容をまとめました。

配線図は、最終的に端子や接点を正しく結んで初めて完成します。しかし、その前段階としてプロジェクト全体の構成を整えることが極めて重要です。プロジェクト設定や図面テンプレートを正しく理解して使いこなせば、作業の効率が大幅に向上します。

特に、配線ルールを事前に明確化し、シンボル配置の考え方を把握しておくことがポイントです。準備が十分であれば、後の自動ルーティングや手動配線もスムーズに進みます。ここで紹介する基本的な手順を押さえておくことで、配線トラブルの発生を大幅に減らすことができるでしょう。

2.1. 新規プロジェクトの始め方

SOLIDWORKS Electricalで配線図を作成する第一歩は、新しいプロジェクトの作成です。

ソフトを起動したら、ファイルメニューやスタートページから「新規プロジェクト」を選択します。入力が求められるのは、プロジェクト名や保存先、使用するライブラリ設定などです。ライブラリには、よく使用するシンボルや端子、ケーブル情報などが収録されています。

次に、プロジェクトの性質に応じて配線ルールや電気的プロパティをあらかじめ設定します。標準電圧や使用するワイヤの太さ・色などは、設計初期に決めておくのがベストです。これにより、作業途中の混乱や仕様の食い違いを防げます。

さらに、複数人で共同作業を行う場合には、チーム全体で配線ルールを統一しておくことが重要です。共通のルールがあれば、誰が編集しても一貫性のある図面が維持され、効率的なチーム設計が可能になります。

2.2. 図面テンプレートの設定方法

プロジェクトを作成したら、次に必要なのが図面テンプレートの設定です。SOLIDWORKS Electricalには標準のテンプレートが複数用意されていますが、企業ごとの規格やレイアウトに合わせて独自のテンプレートを作成することも少なくありません。

図面テンプレートをチーム全体で共通化して使うことで、寸法枠やタイトルブロックの統一、社内規格の反映が自動的に行えます。これにより、毎回同じ調整を繰り返す手間が省け、作図の品質も安定します。テンプレート内には、社名ロゴやシンボル名などをあらかじめ登録しておくのも効果的です。

テンプレート(プロジェクトや図面シート)には、標準タイトルブロック、番号付け順序、既定のシート設定などを含めることができます。レイヤーはDWG図面側で管理されますが、必要に応じてテンプレートに反映させる運用が現実的です。また、配線スタイルや番号付け規則はプロジェクト設定やワイヤスタイル管理に保存できるため、新しい図面でも常に統一された条件で作業を始められます。

設計途中でレイアウトやルールを変更すると大きな手戻りにつながりやすいため、最初にテンプレートを整えることがトラブル防止の近道です。配線図の見やすさや品質を一定水準以上に保つためにも、テンプレートの活用は不可欠といえるでしょう。

2.3. シンボルの配置と基本的な配線手順

テンプレートの準備が整ったら、いよいよシンボル配置と配線作業に入ります。SOLIDWORKS Electricalのシンボルライブラリには、スイッチ、リレー、コネクタなど、産業用から家庭用まで幅広い部品が揃っています。

シンボルを配置するときには、端子や接点の位置を正しく把握しておくことが欠かせません。各シンボルには電気的プロパティが設定されており、接続点を意識して配置することで、後の配線でトラブルを防ぎやすくなります。

配線作業では、ソフト内の「配線ツール」を使って接続点同士を結びます。2D側では「複数ワイヤ挿入」や「渡り配線(起点–終点マーカー)の自動生成」などの機能で、作図を効率化できます。一方で、経路探索を自動で行う自動ルーティングはSOLIDWORKS Electrical 3Dの機能です。3Dアセンブリ内でワイヤやケーブル、ハーネスを自動的に配置できるため、大規模設計で威力を発揮します。

ただし、意図通りのレイアウトを反映させたい場面では、2Dでの手動配線を適切に使い分けるのが確実です。基本操作をしっかり押さえておけば、複雑なプロジェクトも段階的に完成させやすく、家電や産業機器など幅広い分野の電気設計に応用可能です。

3. 配線がうまくいかないときのチェックポイント

SOLIDWORKS Electricalを初めて使う人が最初につまずきやすいのは、「配線図で線を引いても接続されない」「そもそも配線が描けない」といったトラブルです。原因は一つではなく、主にシンボルや接点の設定ミス、配線ルールや環境設定の不備、操作の誤り、さらにはソフトウェアやライブラリ自体の不具合まで幅広く考えられます。

ここでは、そうした配線トラブルを解決するためのチェックポイントを整理しました。配線が思うようにできないときは、以下の項目を一つずつ確認していくと原因を切り分けやすくなります。いずれも見落としがちな点ですが、どれか一つでも誤っていると配線は成立しません。焦らず順序立てて検証していきましょう。

3.1. シンボルと接続設定の確認

最初に確認したいのは、シンボルの接続点が正しく定義されているかという点です。

例えば、シンボルを配置しても配線できない場合、そのシンボルに端子定義がされていないケースがあります。見た目は正しく表示されていても、電気的プロパティが付与されていなければ回路としては認識されません。

さらに、接続点があっても入力ピンと出力ピンの向きが合っていないと、接続不可と判定されることがあります。多くの配線ルールでは、入力ピン同士や出力ピン同士の接続を禁止する設定になっているからです。

このように、まずはシンボルと接点の定義を洗い出し、問題があればライブラリのシンボル設定や端子の定義を修正しましょう。

3.2. 配線ルールと環境設定の検証

次に確認すべきは、配線ルールや環境設定が想定どおりに機能しているかです。

例えば、プロジェクト設定やワイヤスタイル(等電位)の属性が実際の仕様と一致していない場合、意図しない接続や誤った番号付け、さらにはレポートの不整合につながります。配線作業に入る前に、必ずスタイルと等電位の整合性を確認しておきましょう。

また、スナップ設定やグリッド設定の影響で、同じ場所をクリックしているつもりでも実際には微妙にずれた位置に線が引かれてしまい、接続が成立しないこともあります。特に初心者はこうした誤差に気づきにくいので要注意です。

さらに、部品や配線のレイヤー設定も確認してみましょう。SOLIDWORKS Electricalでは接続可否を接続点と等電位で判断するため、レイヤー違いそのものが直接の原因にはなりません。しかし、レイヤーを非表示にしていると接続が見落とされたり、視認性が下がって誤解につながることがあります。表示設定の管理も忘れずに行いましょう。

3.3. 操作ミスとその対策

操作の誤りは初心者に限らずベテランでも起こる問題です。特に多いのは、線を「重ねただけ」で接続した気になってしまい、実際には接点同士がスナップされていないケースです。

SOLIDWORKS Electricalでは、配線が正しく接続されているかを色や見た目だけで判断するのは危険です。必ずソフト上で接続情報を確認し、接点が認識されていることを確かめましょう。怪しいと感じた場合は端子や線を一つずつクリックし、内蔵されているエラーチェック機能を使うと効果的です。3Dで配線した後であれば、「Routing Analysis(ルーティング解析)」のエラー/警告リストを利用すれば問題箇所を一括で確認でき、原因を特定しやすくなります。

また、配線図が複雑になるほど誤クリックやわずかなズレが大きな問題につながります。定期的にズームインして細部を確認する習慣をつけることで、こうしたミスは大幅に減らすことができます。

3.4. ソフトウェアとライブラリの問題点

最後に考慮すべきは、ソフトウェアやライブラリ自体に原因があるケースです。

例えば、バージョンの違いによって機能が正しく動作しなかったり、インストールファイルの一部が破損している場合があります。また、ライブラリが古いままでは新しい端子やシンボル情報が反映されず、設計に支障をきたすこともあります。

そのため、ライブラリやソフトは定期的にアップデートしておくことが大切です。もし配線全体に異常を感じたら、まずはソフトウェアのバージョンとライブラリの整合性を確認しましょう。それでも改善しない場合は、一度再インストールやライブラリの再読み込みを試すと解決する場合があります。

4. トラブルを防ぐための基本操作とコツ

ここまで配線がうまくいかない原因とその対処法を見てきましたが、そもそもトラブルを未然に防ぐには、日頃から一定のルールや手順を守ることが欠かせません。ここでは、作業に入る前の準備段階と、実際に配線を行う際に注意すべきポイントを整理します。

定期的にチェック項目を見直し、操作手順を最適化しておくことで、結果的に作業時間を短縮でき、図面の品質向上にもつながります。特に、配線前のチェックリストや自動ルーティングの設定は、初心者が抜けやすい部分です。少しの工夫でトラブルは大きく減らせるので、ぜひ自分の作業フローに取り入れてみてください。最初は手間に感じても、習慣化すれば効率化につながるはずです。

4.1. 配線前のチェックリスト

配線作業を始める前に、以下のようなチェックリストを準備しておくと安心です。

1つ目は、シンボルと接点の定義が正しいかの確認です。端子の向きや電気的プロパティが未登録だと、いくら線を引いても回路として認識されません。

2つ目は、プロジェクト設定や配線ルールが設計目的に合っているかです。たとえば、許容電流やケーブルの種類を事前に確認しておかないと、後で大幅な修正が必要になる可能性があります。

3つ目は、図面テンプレートやレイヤー設定に不備がないかです。必要なレイヤーが非表示になっていたり、誤ったレイヤーにシンボルが配置されていると、接続が正しく成立しないケースがあります。こうした点を事前に確認しておけば、作業のやり直しを防げます。

4.2. 正しい配線の接続手順

配線を行う際は、まず端子や接点の役割を把握し、どのピンが入力でどのピンが出力かを意識することが重要です。SOLIDWORKS Electrical 3Dは自動ルーティングに対応していますが、単に線を引いただけでは接続が成立しない場合があります。

具体的には、シンボルをクリックしたときに表示される接点番号や端子情報を必ず確認し、正しく紐づいているかをチェックしましょう。複数の接点を持つシンボルでは、勘違いから誤った端子に接続してしまうことも少なくありません。

また、線を引く前にはスナップ設定を適切に調整しておくと、微妙なずれを防げます。グリッド間隔を細かくしたり、吸着の強度を調整できる場合もあるので、操作性と精度のバランスを意識して設定しておくとよいでしょう。

4.3. 自動ルーティングの利用と注意点

経路探索を自動で行う自動ルーティングはSOLIDWORKS Electrical 3Dの機能で、3Dアセンブリ内のルールに従って最適なルートを自動生成します。ただし設定が不十分だと、意図しない経路や過度な折れ曲がりが発生することがあります。

そのため、2D側で回路タイプや等電位、PIN配列を正しく整合させたうえで、重要な箇所は手動配線してから自動ルーティングを実行すると安定した結果が得られます。

特に注意すべきは、シンボル間での回路タイプの一致とPIN配列の方向です。属性が一致していないと、自動ルーティングが失敗するリスクが高まります。

また、複雑な配線では自動ルーティングを一度に適用するよりも、要所だけ手動配線で決め、その後に自動処理で残りを補うほうが意図に沿ったレイアウトになることも多いです。状況に応じて使い分けることで、効率的かつ正確な配線が可能になります。

5. 初心者がつまずかないためのヒント

ここでは、SOLIDWORKS Electricalを初めて使う方や、電気設計の経験がまだ浅い方に向けて、作業効率を高めるための準備や環境整備のコツを紹介します。電気回路設計は一見複雑に見えますが、体系的な方法を一度覚えてしまえば、比較的短期間で習得できる分野です。

基本操作を押さえ、日々の作業で学んだTipsを取り入れて改善を重ねていくと、配線図での迷いやトラブルは大幅に減少します。その結果、より高度な回路設計にも挑戦できるようになります。以下のポイントを意識すれば、個人だけでなくチーム全体の設計品質向上にもつながるでしょう。

5.1. シンボルとライブラリの整理

配線図をスムーズに描くための第一歩は、シンボルライブラリの整理と管理です。ライブラリ内でよく使用するシンボルや端子をあらかじめフォルダ分けしておくと、必要な部品をすぐに呼び出せるので効率が大幅に向上します。

一方で、不要なシンボルが多いとライブラリが煩雑になり、似たシンボルを誤って使ってしまうリスクがあります。定期的にメンテナンスを行い、自社で使用しないシンボルは削除またはアーカイブする形で管理すると良いでしょう。

さらに、自作のカスタムシンボルを追加する場合は、端子定義や電気的プロパティが正しく設定されているかを必ず確認してください。これを怠ると、配線ルールとの整合性が取れず、思わぬトラブルを招く恐れがあります。

5.2. 配線ルールのチーム内統一

複数の設計者や部署が同じプロジェクトに関わる場合、配線ルールや配線スタイル設定をチーム内で統一することが重要です。例えば、ケーブルの色分け、番号の付け方、レイヤー名や命名規則を決めておくだけで、図面の可読性と整合性が大きく向上します。

ルールをチーム全体に浸透させるには、簡潔なガイドラインやチェックリストを用意して共有するのが効果的です。さらに、定期的なトレーニングを実施し、全員がルールと操作方法を理解できるようサポートすると、作業の一貫性がより確実になります。

また、ライブラリ設定をチーム共通のサーバーに置くことで、誰が作業しても同じシンボルや設定を利用できる環境が整います。これにより、データの不一致や変更による混乱を防ぎ、設計作業を安定して進められます。

5.3. トレーニングリソースと学習方法

SOLIDWORKS Electricalを効率的に学ぶには、公式チュートリアルや動画教材、メーカー主催のセミナーを活用するのが近道です。特に、実際に配線図を作成しながら学べるハンズオン形式のトレーニングは、初心者が理解を深めるうえで非常に有効です。

また、実務で使用しながら学ぶ際は、小規模な回路から段階的に難易度を上げていく学習法がおすすめです。小さなプロジェクトで試行錯誤しながらトラブルやエラーチェックに慣れておくと、大規模な案件を任されたときも落ち着いて対処できるようになります。

さらに、ユーザーコミュニティやオンラインフォーラムを活用し、質問や事例共有を通じて知見を得ることも効果的です。他の設計者の工夫や解決策を学ぶことで、自分だけでは気づけなかった発想やノウハウを得られるでしょう。

6. まとめ

ここまで、SOLIDWORKS Electricalでの配線図作成の基本手順から、配線ができないときのチェックポイント、そしてトラブルを避けるための操作のコツや初心者が取り組むべき準備までを解説してきました。最後に、本記事の要点を整理して振り返りましょう。

配線図は電気回路設計の基盤であり、正しいシンボルや端子の定義、適切な電気的プロパティを活用してルールを守ることで、複雑な回路でもミスを最小限に抑えて設計を進められます。もし途中で行き詰まった場合は、この記事で紹介したチェックポイントを活用して、問題箇所を冷静に切り分けてください。

さらに、基本操作を確実に身につけ、テンプレートやライブラリを適切に活用すれば、効率的でトラブルに強い設計環境を整えることができます。本記事を日常の実務に照らし合わせながら繰り返し確認することで、自然とスキルアップにつながるはずです。

6.1. 重要なチェックポイントの振り返り

配線トラブルを防ぐには、次の4点が特に重要です。

- シンボルと接続点の設定に誤りがないか

- 配線ルールや環境設定が設計に合っているか

- 基本操作の中でミスをしていないか

- ソフトウェアやライブラリに不具合がないか

これらを意識して確認すれば、配線ができないといったトラブルの多くは解決できます。特に、配線スタイルやスナップ設定の細かな違いは見落としやすいポイントです。疑わしいと感じたらエラーチェック機能を活用し、段階的に問題を潰していきましょう。

6.2. 基本操作の習得とトラブル回避

配線図が思うように描けない場合、その多くは基本操作の理解不足に原因があります。新規プロジェクトの作成、図面テンプレートの設定、シンボル配置、そして配線の流れを一つずつ整理しておくことが大切です。

また、複雑な回路では回路ブロックごとに切り分けて考えると、ミスを大幅に減らせます。各ブロックで端子やプロパティを正しく設定したうえで統合すれば、接続ミスを避けやすくなるでしょう。問題が起きたときは、配線を試しながら修正を繰り返すことで、自然とトラブル対応力も身についていきます。

6.3. 効率的な電気設計の実現

最終的には、こうした基本の積み重ねが効率的で精度の高い電気設計につながります。SOLIDWORKS Electricalに備わっている自動ルーティングやエラーチェック機能を十分に活かすためには、正確な設定とチーム内でのルール統一が欠かせません。

特にチームで作業する際は、シンボルライブラリの整理や配線ルールの標準化を進めることで、誰が見ても分かりやすい図面を作成できます。これにより、引き継ぎや保守にかかる手間も大幅に軽減されます。

今後は、より高度な電気回路設計や3D機能との連携も見据え、さらなる効率化に取り組んでみてください。SOLIDWORKS Electricalの機能を理解し、この記事で紹介したトラブルシューティングのポイントを実践していけば、初心者の段階からでも確実に正確で信頼性の高い配線図を描けるようになるでしょう。

建設・土木業界向け 5分でわかるCAD・BIM・CIMの ホワイトペーパー配布中!

CAD・BIM・CIMの

❶データ活用方法

❷主要ソフトウェア

❸カスタマイズ

❹プログラミング

についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>

SOLIDWORKS Electrical | SOLIDWORKS

https://www.solidworks.com/ja/domain/solidworks-electrical

トレーニング | MySolidWorks

https://my.solidworks.com/training/catalog?q=Electrical&lang=ja