AutoCAD LTで角度指定を正確に!直交モードの使い方と応用テクニック

1. はじめに:AutoCAD LTで角度指定に悩んでいませんか?

AutoCAD LTで作図を進めるなかで、「線をまっすぐ引きたいのに微妙に曲がってしまう」「特定の角度で正確に図形を描きたいのに、思うように角度指定ができない」といったお悩みを抱えているCADユーザーは多いです。特に、図面全体の精度を上げたいのに、ちょっとしたミスで角度がずれてしまい、やり直しを余儀なくされるケースもあります。

こうした問題の解決に大きく役立つ機能が、AutoCAD LTに搭載されている「直交モード」です。直交モードは、水平方向や垂直方向など正確な角度で線を描けるように制限をかける機能であり、CAD初心者から中級者まで幅広く利用されています。もちろん自由な角度入力との組み合わせ方を理解しておけば、作図技術の幅もぐっと広がります。

この記事では、直交モードの基本的な使い方から、より自由度の高い角度指定を可能にするテクニックまでを網羅して解説します。ショートカットキー F8を使った作業効率向上術や、極トラッキングなどのCAD補助機能を組み合わせた応用方法も取り上げているので、ぜひご覧ください。

本記事を読み終えれば、AutoCAD LTの作図効率や角度設定に関する理解が深まり、作図のスピードアップと正確性向上の両面で成果を実感いただけるはずです。プロフェッショナルとしてのスキルをさらに引き上げるためにも、直交モードを味方につけて正確に角度指定を行いましょう。

2. 直交モードの基本:何ですか、なぜ重要か?

直交モードは、AutoCAD LTで角度指定を行う際に最初に理解しておきたい重要機能です。これを使いこなせれば、0度や90度などの基本方向に正確なラインを引くことが容易になり、作図技術全体の精度が飛躍的に高まります。ここでは、直交モードの役割や基本操作、さらにはグリッドモードとの違いについて詳しく確認していきましょう。

直交モードを使うと、カーソルが横や縦など決まった方向にしか動かなくなるため、角度指定の入力ミスを大幅に減らせます。CAD初心者にとっても、誤操作を防ぐ手助けとなる機能といえるでしょう。またCAD操作のコツとして、最初に直交モードの概念を理解しておくと、のちに極トラッキングやUCS設定などの補助機能をさらに活かせるようになります。

ここからの小見出しでは、直交モードの使い方を具体的に確認しながら、他の基本機能との関連性にも触れます。特にショートカットキー F8を活用すると、ワンタッチで直交モードのON/OFFが切り替えられるのでぜひ覚えてみてください。

2.1. 直交モードの役割と基本操作

直交モード(Ortho Mode)は、水平方向や垂直方向など、特定の角度にカーソル移動を限定する機能です。AutoCAD LTでラインコマンドを使う際に意図した通り真っ直ぐな線を描きやすくなり、角度指定ミスを最小限に抑えることができます。

使い方は簡単で、ツールバーのステータスバーにある関連アイコンをクリックするか、ショートカットキーであるF8を押すだけです。操作が成功すると、カーソル移動が水平や垂直方向に制約されます。これにより、作図技術全体の正確性が一気に高まるメリットがあります。

実務の現場では、長い線を短時間で引きたいときや、機械部品の設計など精度が要求されるケースで大活躍します。設計図のクオリティ向上はもちろん、再確認や修正に費やす時間を減らせるため、CAD操作方法をしっかりマスターしたい方はまずここから押さえておくと良いでしょう。

2.2. 直交モードのON/OFF切り替え方法

直交モードのON/OFF切り替えは主に二つの方法があります。一つは、画面下部のステータスバー上にある「Ortho」や直交のアイコンを直接クリックしてトグル(切り替え)する方法です。もう一つは、キーボードからF8キーを押すことです。

頻繁に直交モードをオンオフする必要があるときは、ショートカットキーF8を使うとスピーディに操作できます。切り替えを駆使することで、水平・垂直方向の作図と自由な角度入力を柔軟に行ったり来たりできるため、AutoCAD LTの作図効率向上に直結します。

初心者向けのCADチュートリアルでは、直交モードの存在に最初から注目しない場合もありますが、早めに覚えておくと後々の学習やCADソフトウェアでの実務に大きく役立つはずです。

2.3. グリッドモードとの違いとは?

グリッドモードは、画面に点や線の格子(グリッド)を表示する機能です。図面全体にマス目を敷くことで、視覚的に位置関係を把握しやすくなります。ただし、実際にカーソル移動を強制的に制限する直交モードとは異なり、グリッドモードはあくまでも目安を示すだけの機能です。

そのため、グリッドモードをオンにしても、ユーザーが自由な角度で線を引こうと思えば簡単に引けてしまいます。逆に直交モードは、強制的に角度を固定してくれるので、ミスを減らしたい場合にはグリッドよりも確実な手段です。

AutoCAD LTの設定画面から両者を同時にオンにすることも可能ですが、「正確に角度を固定したいだけなのか、それとも視認性を向上させたいのか」を明確にして機能を併用すると良いでしょう。

3. 直交モードを使って角度を正確に描く方法

直交モードを使うと、水平や垂直方向への角度が正しく固定されますが、さらに用途に応じてさまざまな角度指定をする必要が出てきます。例えば、45度や30度といった絶対にずらせない角度を指定したいケースなどが典型的です。

ここでは、直交モードON時とOFF時での角度の違いを整理しながら、特定の角度入力を正確に行う方法を解説します。また、シーンに応じて直交モードのまま作図するのか、あるいは角度を数値入力して正確なラインを引くのか、その使い分けのポイントを押さえることが大切です。

実務に活かすためには、状況に合わせて柔軟に直交モードをオフにし、正確な角度設定を数値で行うスキルが要求されます。CAD初心者だけでなく、長年CADを使っている方も、改めて直交モードの特性と角度指定の手順を再確認してみてください。

3.1. 直交モードON時の角度の制限

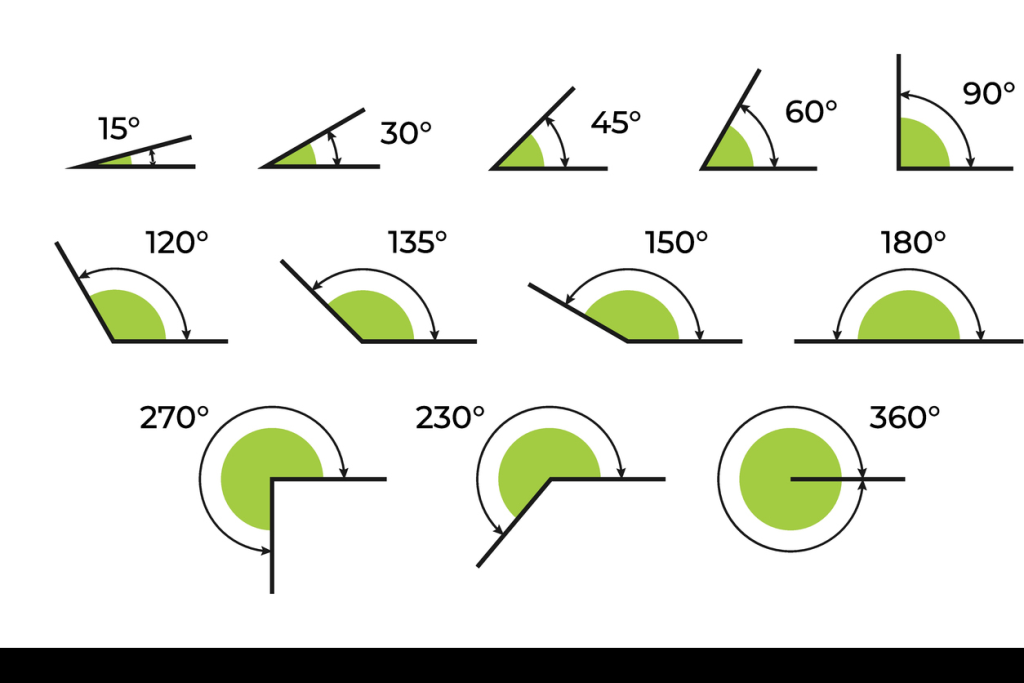

直交モードがONの場合、カーソルの動きは基本的に0度・90度・180度・270度の4方向に限定されます。これらは水平・垂直方向を表しており、図面をきちんと揃えたいときに非常に便利です。

一方で、このまま複雑な角度を描こうとすると、思うようにラインが引けず困ることになります。そのため、もし任意の角度を作図したい場合は、作図前に直交モードを一時的にOFFにするか、後述する角度指定を行って正確な角度入力をする必要があります。

例えば、単純に部屋の間取り図面を描くときなどは、ほとんどの線が直線であるため直交モードが大活躍です。一方、ベベル構造や斜め方向のパーツを設計する場合は、別の手段を組み合わせることを考えましょう。

3.2. 特定の角度で描きたいときの方法

特定の角度で描きたいときは、直交モードをOFFに切り替えたうえで、コマンドラインに「@距離<角度」という形式で入力するのが最も基本的な方法です。例えば、長さ100の線を45度で引きたい場合は「@100<45」と打ち込み、Enterを押します。

また、0度・90度以外の角度指定であっても、この相対座標+角度入力を組み合わせることで、自在な作図が実現できます。CAD操作のコツとして、角度入力前に測定したい既存線の角度を調べたり、基準となる線を引いておくなどの準備をしておくとスムーズです。

AutoCAD LTの角度設定は、通常は反時計回りに大きくなる点だけは要注意。また、方向の基準がわからなくなったら、極トラッキング機能やユーザー定義座標系を補助的に使うのもおすすめです。

3.3. 使い分けのポイント:直交モード vs 角度指定

シンプルな部品や図形であれば、直交モードは常にONで問題ないでしょう。垂直・水平線だけで作図を完了できるケースも珍しくありません。しかし、例えば斜めの配管や45度に傾いた設計ラインが必要な場合は、直交モードをそのままにしていると作図が不可能です。

したがって、直交モードと角度指定を上手に切り替えながら描画を進める必要があります。基本的には、直線や長方形のような標準的な形状は直交モードで素早く描き、斜めが関わる箇所は直交モードをOFFにして角度入力や極トラッキングを使うと良いでしょう。

ちょっとした工夫で大幅な時短につながり、作図効率向上が期待できるため、作業内容に応じて賢く機能を使い分けてみてください。

4. より自由な角度指定に便利な補助機能

CADによる作図は、日常的にまっすぐなラインばかりを描くわけではありません。たとえば、鋭角や鈍角の多い建築パーツなど、さまざまな角度に対応しなければならない場面もあるでしょう。そこで役立つのが、AutoCAD LTの補助機能である極トラッキングやユーザー定義座標系(UCS設定)です。

ここでは、直交モードと極トラッキングとの使い分けや、ポーラートラッキングと呼ばれる角度スナップ設定の方法など、さらに自由度の高い角度指定を支援するテクニックをご紹介します。特に、同じ斜めラインを大量に描画する必要がある場合などで大いに作図効率が上がります。

機能を最大限活用するためには、まずユーザー定義座標系をどう設定すれば良いかを知ることが大切です。基本の座標系を回転したり、極トラッキングの角度間隔を好きな数値に変更したりすることで、CADデザイン技術の幅をいっそう広げられます。

4.1. 極トラッキングモードとの違いと併用方法

極トラッキング(ポーラートラッキング)は、指定した角度のガイドラインを表示してくれる機能です。たとえば15度間隔や30度間隔、45度間隔などを設定することで、カーソル移動時にガイドラインが出現し、その方向に線を引きやすくなります。

直交モードが特定の4方向(0度・90度など)しか許可しないのに対し、極トラッキングは自由に設定した角度をガイドとして提供してくれる点が最大の違いです。両方を併用する場合は、例えば直交モードで基本の水平・垂直ラインを素早く描き、極トラッキングで斜めの補助線を可視化するなど、作図の段階に応じてお互いの長所を活かすとよいでしょう。

CAD初心者の場合、最初は極トラッキングだけではなく直交モードと混同しやすいものです。実際にF8(直交モード)とF10(極トラッキング)を交互に試しながら感触をつかむと理解が深まりやすいです。

4.2. ポーラー(極)トラッキングの設定方法

ポーラートラッキングの設定を行うには、[DSETTINGS]コマンドや[ドラフティング設定]ダイアログを使用します。そこで「極トラッキング」タブを開き、15度刻みや30度刻み、45度刻みなど、頻繁に使う角度を登録しておきます。

こうしておけば、図面作成中にF10を押してポーラートラッキングを有効にすると、登録した角度方向にガイドが表示され、マウスカーソルを合わせるだけでスナップされるかのように線を引きやすくなります。角度入力の際の効率が格段に上がるので、すぐに活用してみると良いでしょう。

また、AutoCAD LTの設定としては、角度指定の方向基準が「水平が0度」か「北を0度」とするのかなど細かい調整も可能です。扱いやすい方式を選ぶことで操作ミスを減らせます。

4.3. ユーザー定義座標系(UCS)との連携

図面の中でも、ある特定の方向に対して繰り返し線を引く必要がある場合は、ユーザー定義座標系(UCS設定)を活用するのがおすすめです。UCSを使うことで、世界座標系(WCS)とは異なる向きで作業平面を設定できます。

例えば45度ずれている部品が大量にある図面を作成する場合は、UCSで作図環境自体を45度回転させておくと、直交モードのままでも45度線っぽい図形を簡単に描けるわけです。極トラッキングとの併用で、さらに複雑なパーツでも一貫性のある角度指定ができるようになります。

ただし、UCSの向きを戻すことを忘れてしまうと、ほかの作業者が図面を扱うときに混乱を招く場合があります。UCS管理は、チーム作業の際のルール決めを行うなどして、整合性を保つことも大切です。

5. 実践例で理解する!直交モードと角度指定の組み合わせ

理論的にわかっていても、実際に作図を行うとなると戸惑うことも多いでしょう。ここでは、よくあるケースを取り上げて、どのように直交モードと角度指定を使い分ければよいかを解説します。

これから紹介する事例は、L字の図形など比較的シンプルなものから、45度の斜め線を含むレイアウト、さらには直交モードをオンにしたまま補助線を活用する応用パターンまでを網羅しました。CAD初心者から中級者まで、ぜひ具体例を見ながら自分の作図方法と照らし合わせてみてください。

ポイントは、必要に応じてショートカットキーF8を切り替えたり、角度入力を正しく活用しながら図面づくりを進めることです。視覚的にやりやすい方を選びつつ、最終的には正確な角度を反映できるよう心がけましょう。

5.1. ケース①:まっすぐなL字の図形を描く

まずは最も単純な例として、直交モードが真価を発揮するL字の図形を描いてみましょう。水平線と垂直線だけで構成されるので、直交モードさえオンになっていれば、簡単に正確な直角を得られます。

例えば、LINEコマンドを使い、始点をクリックして水平に伸ばした後、垂直方向に移動してクリックするだけでL字の外枠を作成できます。わざわざ角度実数を入力しなくても、カーソル移動が制限されるため作図ミスの心配がほぼありません。

こうした単純な作業を短時間でこなしていくことが、CAD操作方法のスキルアップにつながります。直交モードはショートカットキーF8に慣れると使い勝手が良く、CAD初心者にもおすすめの基本機能です。

5.2. ケース②:45度の斜め線を含む図形を描く

次に、45度の斜め線を含む図形を描くパターンを考えます。たとえば、床面図や建築部材でしばしば見られるような押し出された斜辺を表現したい場合などです。

直交モードがONのままでは45度のラインは描けないため、一度OFFにしてから「@100<45」などの角度入力を活用します。ここで注意が必要なのは、描画したい向きとステータスバーのモードが一致しているかどうかです。さらに、もし複数の斜辺を連続して描くなら、極トラッキングを使い設定を45度刻みにしておくと、カーソルを動かしただけでガイドラインが表示されるため便利です。

このように直交モードと角度指定を切り替えると、意図した通りの形状が再現できます。慣れないうちは、行きたい方向に一瞬カーソルを合わせるだけでも、極トラッキングのガイドが表示されるので活用してみてください。

5.3. ケース③:直交モードONのまま補助線を活用して角度調整

最後は少し応用的なやり方です。直交モードをオンのままでも、補助線を使って角度を求めることができます。例えば、斜めのガイド線を先に描いておき、それを基準にして別の線を伸ばすという方法です。

具体的には、最初に適切な角度でガイドとなる線を作図しておき(これには角度入力や極トラッキングを使う)、そのガイドと交点を基準に水平または垂直方向へ線を延ばしていきます。こうすれば、主線は直交モードでまっすぐ引きつつ、意図する角度位置に正しく配置できるのです。

図面が複雑になるほど、補助線の考え方が欠かせません。応用力が求められますが、きちんと理解してしまえばCAD図形描画の幅は大きく広がり、作図効率向上にも貢献するでしょう。

6. よくあるミスとその対策

AutoCAD LTで角度入力をしていて、思い通りの図形にならなかった経験はありませんか。これは初心者だけでなく、中級のCADユーザーでもよく陥るミスです。しかし、その原因を理解し、正しい対処法を知っておくことで、作図技術は格段に向上します。

ここでは、角度指定がずれてしまう代表的なケース、入力ミスに気づかずに大きくズレた図面を作ってしまうケースなどを取り上げ、それぞれの対策を分かりやすくご紹介します。どのミスも、一度しっかりメカニズムを理解しておけば回避が容易です。

角度指定の基準点を間違えるという単純な見落としから、入力方向そのものを誤解している複雑な問題まで、しっかりチェックして作図エラーを最小限に抑えましょう。

6.1. 角度がずれる原因と解決策

最も多い原因の一つは、直交モードがONのまま任意の角度を入力しようとしているケースです。直交モードが有効の場合、水平・垂直方向以外の入力は基本的に無視されるため、結果的に線が傾かないまま描かれてしまいます。

この対策はシンプルで、角度指定を行うときは直交モードをオフにしておくことです。また、図面のベースとなる座標系が回転していたり、UCSが意図せず変更されていたりする場合も、設定をリセットして正しい向きに戻す必要があります。

根本的には、現在どのモードが有効になっているか常に意識を払うことが大切です。CAD初心者ほど、ステータスバーの各機能アイコンを見落として、思わぬミスをしてしまいがちなので注意してください。

6.2. 角度方向の入力ミスとその対応

もう一つ多いのは、AutoCAD LTが採用している角度の基準を理解していないことに起因する誤入力です。標準設定では、右方向が0度で反時計回りが正方向となるため、-45度を入力すると時計回りに45度曲がるイメージになります。

例えば、北を基準にしたい場合や、別の方向を0度としたい場合はUCS設定を変更するか、極トラッキングの基本角度の基準を見直す必要があります。同僚やチームメンバーと作業している際にも、角度基準を一致させるかどうかの合意が必要です。

トラブルを避けるために、描画開始前に方角や基準線を決めておくというのも有効策です。後から修正するより、あらかじめきちんと話し合っておくほうが手間が省けます。

6.3. 角度の基準点を間違えないためのテクニック

角度指定を行うときは、始点の指定や角度をカウントする方向、そしてその角度がどの点を起点としているのかを正しく把握する必要があります。例えば、複数の線が交差する点を基準にするのか、あるいは最後に引いた線の端点から角度を測るのかによって、結果はかなり変わってきます。

対策としては、オブジェクトスナップ機能や補助線の活用がおすすめです。Shift+右クリックでスナップモードを切り替えるなどして、正確に基準点を捕捉できるようにすれば、誤差を減らせます。CAD補助機能をフルに使うことが、基準点間違いの防止につながるのです。

大切なのは、一度に大きな作図をしようとせず、小さなセクションごとに基準点を確認していくこと。結果的に修正の手間が少なくなり、工程全体がスムーズに進みます。

7. 作業効率を上げるTips集

AutoCAD LTでは、直交モードによって角度指定の精度を確保すると同時に、その操作をよりスピーディに行うためのショートカットや設定項目が豊富に用意されています。ここでは、F8キー以外にも便利な活用法や、グリッドを組み合わせるテクニックなど、知っておくと役立つヒントをまとめました。

忙しいプロジェクトで短納期を求められるエンジニアにとって、いかに効率的な方法で作図を行えるかは大きな課題です。ちょっとした設定変更のお手軽テンプレート化で、作図の所要時間を大幅に短縮できることもあります。

ぜひ自身のワークフローに合わせて、これから紹介するTipsを取り入れ、プロフェッショナルとしてのスキルをさらに磨いてみてください。

7.1. F8とShift+右クリックの併用テクニック

ショートカットキーF8での直交モード切り替えは基本として、さらにShift+右クリックでオブジェクトスナップメニューを呼び出して、必要な部分にピンポイントでスナップできます。例えば、線分の端点や中点などに正確に合わせたいとき、これらの操作を組み合わせるとミスが減るでしょう。

また、斜め方向に描いたラインの交点を正確に拾うといった応用的な操作でも、スナップモードの種類を切り替えながらF8を必要に応じてON/OFFすることで、非常に正確な位置取りが可能になります。慣れると無駄なクリックが激減し、結果として設計スピードが上がります。

このようにショートカットとスナップを上手に併用するテクニックは、CAD初心者から中級者へとレベルアップするためにも必須のスキルといえるでしょう。

7.2. 角度スナップとグリッドの活用

直交モードや角度指定に限らず、AutoCAD LTには「グリッドモード」や「スナップモード」が存在します。これらは図面上に一定間隔で仮想の格子を配置したり、カーソルが格子点に吸着したりする機能です。特に角度スナップを設定しておけば、必要な斜め方向への仮想線がガイドとして表示されるため、思わぬ角度のズレを防いでくれます。

ただし、グリッドモードは万能ではありません。あくまで目安にすぎないため、最終的な正確さには角度指定や直交モードを組み合わせたチェックが必要です。図面全体のレイアウトを把握する助けとして使うといった使い方がおすすめです。

特に大きな規模の図面などで正確な距離と角度を維持するには、最終的に数値入力で確認することも忘れずに。作図効率向上を目指すうえでも、必要に応じて機能を切り替える柔軟性が欠かせません。

7.3. テンプレート化でよく使う角度をすばやく呼び出す方法

繰り返し利用する角度やレイアウトがある場合、テンプレート化しておくと作業がかなりスムーズになります。例えば、極トラッキングの設定でよく使用する15度や30度などの角度をあらかじめ保存したり、UCSを複数作成してそれぞれの設定状態をテンプレートとして管理します。

新規図面を開く際にこれらの設定が自動的に適用されるようにすると、いちいち手動で角度設定や直交モード、極トラッキングをカスタマイズする手間が省けます。特に同じ種類の設計を多く扱う業務の場合、テンプレートの有無で作図の時間が大きく変わるでしょう。

CAD専門の業務であれば、作業環境をテンプレートとして整えるのは効率化の基本です。CAD操作のコツを一通り把握したら、自分なりのテンプレートを作り、常に最適な環境で図面をスタートできるよう準備しておきましょう。

8. まとめ:直交モードを味方にすれば作図はもっと正確になる

ここまで、直交モードの基本的な使い方から、角度指定の応用テクニック、極トラッキングやUCS設定などの補助機能との連携方法までを詳しく解説してきました。AutoCAD LTを用いた作図において、直交モードは「水平・垂直の正確さ」を担保する強力な味方です。

しかし、ただ闇雲に直交モードをONにしているだけでは、自由な角度を必要とする設計では行き詰まることもあるでしょう。そのときには、数値入力の角度指定、極トラッキング、ユーザー定義座標系などを柔軟に組み合わせて対応します。結果として、CAD図形描画の精度が高まるだけでなく、業務のスピードアップとミス削減に大きく貢献するはずです。

CAD初心者から中級者、そしてさらなるレベルを目指すプロフェッショナルまで、直交モードに代表されるCAD補助機能を上手に活用することで、より綿密で信頼性の高い設計を行ってみてください。作図効率向上によって余裕が生まれれば、新しい挑戦や高度なデザインにも積極的に取り組めるようになるでしょう。

大手ゼネコンBIM活用事例と 建設業界のDXについてまとめた ホワイトペーパー配布中!

❶大手ゼネコンのBIM活用事例

❷BIMを活かすためのツール紹介

❸DXレポートについて

❹建設業界におけるDX

<参考文献>

・AutoCAD LT 2025 Help