SolidWorks 3Dインターコネクト入門|他CADデータをそのまま活用する方法

1. はじめに

設計の現場では、CATIA・Creo・NX・Inventorなど、さまざまなCADソフトが使われています。ところが、異なるCAD間でデータをやり取りするときには、ファイル形式や互換性の問題がつきもので、変換作業に手間がかかったり、思わぬエラーが発生したりすることがあります。その結果、時間やコストが余計にかかってしまうケースも少なくありません。

こうした課題を解決するために用意されているのが、SolidWorksの標準機能「3Dインターコネクト」です。この機能を使えば、他CADのデータをリンク付きで直接読み込み、元データが更新された際にも効率よく反映できます。設計変更やバージョン管理がスムーズに行えるため、エラーを減らしながら作業効率を大きく向上させることが可能になります。

2. SolidWorks 3Dインターコネクトとは?

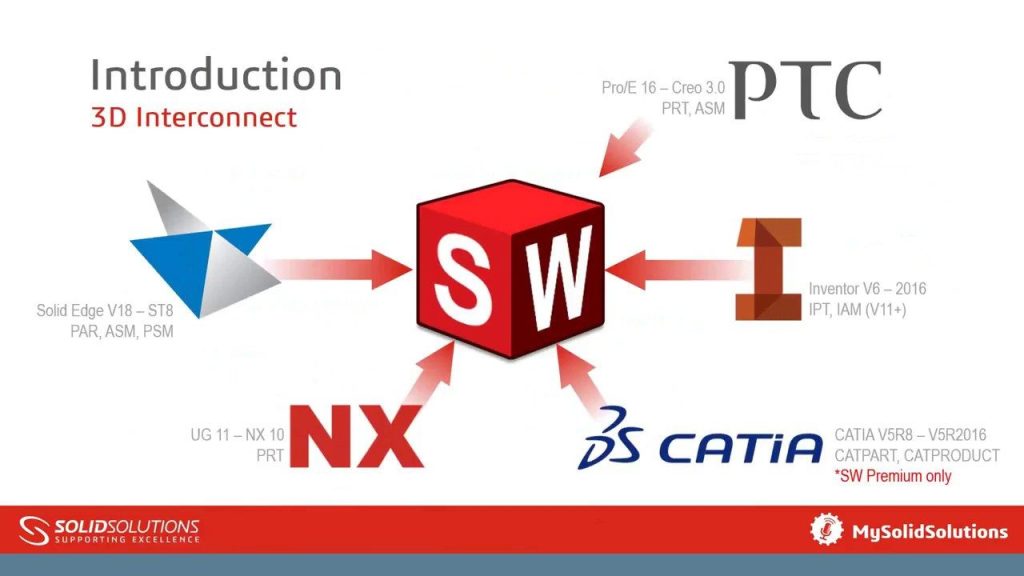

引用:https://www.youtube.com/watch?v=tdn4TBmDjIw

SolidWorksを初めて使う方にもわかりやすく説明すると、3Dインターコネクトは「他のCADで作成したデータをそのまま扱える」機能です。従来のようにSTEPやIGESといった中間ファイルに変換せず、CreoやCATIA、NXなどのネイティブファイルを直接読み込めるのが特徴です。また、開く/再読み込みのタイミングで元データの更新を検知し、SolidWorks上に反映できる点も大きなメリットです。

2.1. 基本概念と機能の紹介

3Dインターコネクトの基本は「データリンク保持」という仕組みにあります。これにより、外部で作成されたCADデータをまるで自分の環境で作ったかのように開くことができます。たとえばNXやInventorのネイティブ形式はリンク付きで読み込むことができ、元のCADソフトで修正があった場合にはSolidWorks側でも追従できます。さらにSTEPやIGESといった中立フォーマットも利用可能ですが、自動更新(リンク保持)の対応可否はファイル形式やバージョンによって異なります。そのため、詳細は公式に公開されている「Update Available」対応表を確認しておくことが重要です。

リンクを保持する仕組みを活用すれば、都度変換や保存し直す手間を減らせ、常に最新データを参照できる状態を維持できます。SolidWorks 3Dインターコネクトは、対応フォーマットの広さも魅力です。Creo、NX、Inventor、Solid Edgeといった主要な3D CADネイティブファイルに加え、STEPやIGESなどの中間形式にも幅広く対応しています。なお、CATIA V5ファイルを扱う場合には 「CATIA V5–SOLIDWORKS Translator」アドインが必要で、SolidWorks Premiumエディションでのみ利用可能 です。加えて、すべての形式で自動更新ができるわけではない点にも注意してください。

また、各ファイル形式には固有のデータ構造やバージョンごとの注意点があります。サプライヤーや作業チームとの間で使用するファイルバージョンをあらかじめ確認し、SolidWorks側の対応範囲を把握しておくことで、不要なトラブルを避けやすくなります。

2.2. 従来のインポートとの違い

これまでCADデータをやり取りする際には、STEPやIGESを介して一度変換する方法が一般的でした。しかしこのやり方では、形状が正しく再現されなかったり、フィーチャーヒストリーが消失するリスクがありました。

一方で3Dインターコネクトは、元のCADファイルを「参照」する形で読み込むため、同じデータを繰り返しインポートし直す必要がありません。その結果、常に最新の設計データを利用でき、形状の崩れや重複作業といった問題を大幅に減らすことが可能になります。

3. 3Dインターコネクトの設定と有効化

この機能を正しく使うためには、まずSolidWorksの設定画面から3Dインターコネクトを有効化しておく必要があります。通常はデフォルトでオンになっていますが、環境の違いや過去のカスタマイズによってオフになっている場合もあるため、最初に確認することが重要です。さらに、操作画面から「システムオプション」を開けば、ファイル形式ごとにインポート時の挙動を細かく調整できるため、ネイティブファイルの読み込みをより最適な状態に設定できます。

3.1. 初期設定手順

まずSolidWorksを起動したら、メニューからオプション画面を開き、「インポート」に関する設定項目を探してください。そこに「3Dインターコネクトを有効にする」というチェックボックスが用意されているので、オンにしておきます。新規インストール直後は標準で有効になっていることが多いですが、以前に設定を変更していたり、独自の環境を使用している場合にはオフになっているケースもあります。チームで作業する場合は、プロジェクトメンバー全員が同じ設定を共有することで、ファイルの互換性に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

3.2. システムオプションとファイル形式設定

システムオプションの中で特に重要なのは、ファイル形式ごとに「読み込み時にリンクを残すのか、それとも完全に変換するのか」を選択できる点です。たとえばNXやCATIA V5のデータを扱うときにリンクを保持しておけば、常に元データの更新を追従できますが、参照元ファイルが見つからないとリンクが切れてしまう可能性があるため注意が必要です。加えて、他CADのデータを日常的に扱う職場では、PDMシステムやファイル管理サーバーと連携してバージョン管理を徹底することで、チーム全体が常に整合性のとれたデータを利用しやすくなります。

4. 基本的な使用方法

3Dインターコネクトを有効にして作業を進めると、他CADのデータをまるでSolidWorksの標準部品のように開けるようになります。取り込んだファイルは通常のモデリング機能と同じ感覚で扱えるため、形状の確認や寸法の測定をスムーズに行うことが可能です。

ただし注意点として、読み込んだデータは元ファイルを直接編集しているわけではありません。そのため、寸法を変更したり形状を修正したりといった操作をそのまま加えるのは難しい場合があります。本格的に形状を編集したいときには、リンクを解除してSolidWorksのネイティブ形式へ変換するのが一般的な方法です。

4.1. ファイルの開き方と操作

もっともシンプルな手順は、SolidWorksの「開く」メニューから目的のCADファイルを選択することです。自動更新を有効にしたい場合は、ファイルを開く前に3Dインターコネクトの設定がオンになっているかを確認し、必要に応じてインポートオプションを調整しておきましょう。

開いたデータはFeatureManagerツリーに外部参照を持つ部品として表示されます。その状態でも形状確認や寸法測定は自由に行えるため、設計検討や他部門との情報共有に非常に役立ちます。

4.2. リンクの解除とネイティブファイルへの変換

取り込んだ部品を大幅に再設計したい場合や、自由に編集できる状態にしたい場合には、リンクを維持したままでは不便なことがあります。その際には、FeatureManagerからリンクを解除し、SolidWorksのネイティブ形式に変換することで、通常の部品と同じように編集作業を進められるようになります。

ただし、リンクを解除すると元データとの自動連携が失われるため、サプライヤーや協力会社から提供される更新を自動で反映できなくなります。常に最新データを利用したい場合はリンクを維持し、最終段階で編集が必要になったときにのみ解除するといった使い分けが重要です。

5. アセンブリでの活用方法

3Dインターコネクトのメリットは、単一の部品にとどまらずアセンブリ全体でも効果を発揮する点にあります。たとえば、あるプロジェクトの一部がCATIAで設計され、別の部分がInventorで作成されている場合でも、SolidWorksのアセンブリにまとめて取り込むことで全体を一元的に管理できます。これにより、構造全体の把握が容易になり、設計上のミスや見落としを大幅に減らせます。

さらに、設計効率を高めるという観点からも大きな利点があります。必要な部品だけを抽出して利用できるうえ、リンクを保持しておけば更新があった際にも自動的に追従できるため、複数のCADデータを統合する場面で非常に役立ちます。

5.1. 他CADデータのアセンブリへの統合

操作方法はシンプルで、通常の「部品を挿入」と同じ流れで扱えます。他CADで作成されたファイルを選択するだけで済むため、従来必要だった中間ファイルへの変換作業を省略できます。

挿入後は、SolidWorks標準のアセンブリ拘束機能を利用して位置や取り付け方向を調整できます。これにより、CAD間でデータの互換性を維持しつつ、設計意図を反映した組み立て作業を行うことが可能です。

5.2. 設計変更への対応とファイル管理

リンク付きのアセンブリでは、外部CADツール側で変更があった場合、SolidWorksで開く際や再読み込み時に変更点を自動で検出し、更新を反映することができます。特に大規模なプロジェクトでは、サプライヤーや協力会社と共同で開発を進める場面が多く、この機能を使えば修正版データを探し出す手間が省け、作業ロスの削減につながります。

一方で、複数のファイルバージョンが混在する場合には、どの段階でどのバージョンを利用しているのかをチーム全体で明確に管理するルールが不可欠です。その際には、更新履歴を一元的に管理できるPDMシステムなどを併用すると、データの整合性を維持しながらより安全で効率的な設計プロセスを実現できます。

6. 自動更新機能の活用

3Dインターコネクトの大きな特徴である「自動更新機能」は、他CADデータを扱う際のエラー発生率を下げ、重複作業の無駄を取り除く重要なポイントとなります。常に最新バージョンの形状を参照できるため、設計判断を素早く行えるようになり、結果としてワークフロー全体の効率化につながります。

ただし注意点もあります。元データが削除されたり移動されたりするとリンクが切れ、復旧に時間がかかることがあります。そのため、ファイルの保存先やフォルダ構成、命名規則といったルールをあらかじめチームで徹底しておくことが大切です。

6.1. 自動更新の仕組みと設定

自動更新は、SolidWorksが参照している外部CADファイルを開いたときや再読み込みしたときに、更新の有無をチェックして通知する仕組みです。更新内容を反映するかどうかはユーザーが選択できるため、「一時的に前のバージョンを使いたい」「更新は手動で確認したい」といった柔軟な運用も可能です。

また、設定画面では「ファイルを開くときに更新を確認する」など、挙動を細かく指定できます。基本的には“都度確認”を前提にして運用することで、思わぬタイミングでのデータ変更を防ぎ、安全に作業を進められます。

6.2. 更新管理のワークフローとチーム作業

自動更新機能を効果的に使うためには、チーム全体で「いつ元CADを更新し、どのタイミングでSolidWorksに反映させるか」を共有しておくことが重要です。特に大規模プロジェクトやマルチCAD環境では、部品ごとの担当や検証手順を明確にしておかないと、更新状況が分からなくなり作業が混乱する恐れがあります。

このようなリスクを防ぐために、PDMシステムや共有フォルダを利用して「誰がいつ更新したのか」を履歴管理すると効果的です。そしてSolidWorks側では自動更新を有効にしつつ、最終的には手動で確認するプロセスを加えることで、設計フローを可視化し、より安全で確実な運用が実現できます。

7. 実践的な活用例

設計現場をイメージすると、サプライヤーや顧客からCATIA・NX・Inventorといった多様なCADデータが渡される場面は十分に考えられます。こうしたシナリオでは、3Dインターコネクトを活用することで、中間ファイルへの変換を挟まずに直接アセンブリ設計へ進めることができます。その結果、検証や改訂作業が効率化され、開発全体のスピードアップにつながると想定できます。

さらに、複数のCADを併用するマルチCAD環境を想定した場合でも、この機能は有効です。リンク機能によってデータが自動的に切り替わるため、余計なコミュニケーションや重複作業を避けやすくなり、品質の維持とコスト削減に貢献できる可能性があります。

7.1. 異なるCADで作成された部品の受け入れ

たとえば、あるサプライヤーがCreoで部品を設計し、別の協力会社がCATIAで部品を提供する、という想定をしてみましょう。SolidWorks 3Dインターコネクトを利用すれば、それぞれのファイルをスムーズに読み込み確認できます。中間フォーマットを経由せずに済むため、余計な変換作業を削減でき、プロジェクトの進行速度が高まると考えられます。

また、取り込んだデータを保持したままSolidWorks上で解析や干渉チェックを行うことができるため、設計の早い段階で不具合を発見できる想定です。これにより、修正コストを抑えつつ品質を高める効果が期待できます。

7.2. マルチCAD環境でのコラボレーション

大規模な企業やグローバル展開している組織を想定すると、部門や拠点ごとに異なるCADソフトを利用しているケースも珍しくありません。そのような状況でも、3Dインターコネクトのリンク機能は有効に働きます。

単なる互換性の確保にとどまらず、設計変更が頻繁に発生するプロジェクトにおいては、自動更新機能が大きな役割を果たします。SolidWorksでファイルを開いたり再読み込みしたりする際に更新が提示され、そのまま反映できるため、常に最新のCADデータを基盤に検討を進められるのです。これにより、チーム全体で認識のズレを防ぎ、品質と開発スピードを同時に向上させられると考えられます。

8. トラブルシューティング

3Dインターコネクトを利用していると、まれに読み込んだファイルが正しく表示されない、あるいはリンクが切れたまま再接続できないといったトラブルが発生することがあります。このような場合、まずはファイルパスや対応しているバージョンを確認し、不整合がないかを調べるのが基本です。

また、大規模なアセンブリや複雑な自由曲面を多く含む部品を扱うと、処理速度が低下することがあります。その際には、PCのハードウェアスペックやグラフィックボードの設定を見直し、不要な表示を抑えることでパフォーマンスを改善できる可能性があります。

8.1. よくある問題と解決策

発生頻度が高いのは「外部ファイルが見つからない」というエラーです。これは、フォルダ構成の変更やファイル名のリネームによって参照先の情報が変わってしまうことが原因です。そのため、プロジェクト開始時にディレクトリ構造を決めておくなど、あらかじめルールを作っておくことが重要です。

また、「一部のインポート形状に欠損がある」といった問題も見られます。この場合は、中間ファイルを利用して取り込み直したり、ファイル形式のバージョンを下げて読み込むといった回避策を試すとよいでしょう。さらに、根本的な問題が元データ側にある場合には、データ修復ツールを活用して修正を行う必要があるケースもあります。

8.2. パフォーマンス改善のコツ

大規模アセンブリを開くときに読み込み時間が長くなったり、動作が重くなることがあります。こうした場合の対策としては、ハードウェアを強化するだけでなく、必要最低限のコンポーネントだけを開く「軽量モード」や、表示モードを工夫することが有効です。

さらに、プロジェクト終了後には不要になったボディを削除し、余分なデータを整理することでファイルサイズを縮小する方法も有効です。これらの改善策をチームで共有しておけば、複数人が同時に作業する環境でも安定した速度で設計を進められます。

9. 効率的な運用のためのベストプラクティス

複数のCADソフトを並行して使う環境では、ファイル管理の方法次第で業務効率が大きく変わります。特に設計データの管理では、データ互換性を保ちながら不要なコピーや重複登録を防ぐ仕組みを整えることが重要です。

また、チームで運用する際には「誰がいつどのファイルを更新したのか」「どのデータが正式版なのか」を全員が即座に把握できるルール作りが欠かせません。タスク管理システムやドキュメント管理ツールと組み合わせて運用すれば、CAD特有のファイル管理をよりスムーズに進めることができます。

9.1. ファイル管理とチーム運用

チームで設計を行っていると、同じ部品名で異なるバージョンが混在してしまうケースがよくあります。こうした混乱を避けるには、フォルダ構成や命名規則を統一し、さらにバージョン管理システムと連携させて運用することが効果的です。

加えて、CADデータの互換性がいくら高くても、情報共有が不十分であれば効果は半減します。週次のミーティングや定期的なレビューを設け、各メンバーがどのデータを扱っているかを共有しておくことで、トラブルや認識のズレを大幅に減らせます。

9.2. パフォーマンス最適化

効率的な運用のためには、PDMとの連携だけでなくPCの性能やネットワーク速度といった基盤環境も大きく影響します。特に高容量データを頻繁に扱う現場では、十分なメモリや高性能なグラフィックスカードを搭載したワークステーションを準備することが望まれます。

さらに、不要になったファイルや古いバックアップを整理してストレージ負荷を軽減したり、ネットワークドライブを高速化するなど、細かな改善策を積み重ねることも有効です。こうした取り組みによって、安定した設計環境を確保し、チーム全体の生産性を長期的に高めることができます。

10. まとめ

SolidWorks 3Dインターコネクトは、CADデータ変換にともなう煩雑さを解消し、異なるソフトで作成されたファイルをあたかも同じ環境のデータのように扱える強力な機能です。さらに自動更新機能を活用すれば、他CADで行われた設計変更を開く/再読み込み時に検出して反映できるため、エラーや手戻りのリスクを大幅に減らすことができます。

特に、複数のCADを扱うプロジェクトやサプライヤーとのやり取りが頻繁にある現場では、この機能が設計効率や開発スピードの向上に直結します。チーム全体でデータを正しく管理し、運用ルールを整えることで、その効果をさらに高められるでしょう。

ぜひ本記事で紹介した設定方法やベストプラクティスを参考に、SolidWorks初心者の方も3Dインターコネクトを積極的に活用してみてください。スムーズなコラボレーションと設計品質の向上を実現する大きな一歩となるはずです。

建築・土木業向け BIM/CIMの導入方法から活用までがトータルで理解できる ホワイトペーパー配布中!

❶BIM/CIMの概要と重要性

❷BIM/CIM導入までの流れ

❸BIM/CIM導入でよくある失敗と課題

❹BIM活用を進めるためのポイント

についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>

SOLIDWORKS 3D Interconnect – 2026 – SOLIDWORKS ヘルプ

https://help.solidworks.com/2026/japanese/SolidWorks/sldworks/c_sw_3d_interconnect.htm