「ex-trend武蔵」とは?機能から業務改善の事例まで、徹底解説

1. はじめに

建設業界では、公共工事に伴う電子納品や3D測量などの新技術が加速度的に広がっています。企業が生き残るためには、設計から現場作業までのプロセスを効率化し、無駄を減らすことが重要になりました。特に土木工事企業の経営者であれば、作業時間や人件費を抑えつつ、納期や品質を保つための適切なCADシステムを導入する必要性を強く感じていることでしょう。

一方で、新しいソフトウェアを使いこなすには、操作性や社内教育体制の整備が欠かせません。導入後も継続的にアップデートが来る場合、保守サービスの質や修正パッチの適用なども重要です。そこで、このガイドでは「ex-trend武蔵」を切り口に、建設業界のデジタル化を成功させるための具体的な手法やポイントをわかりやすく説明します。

本記事は公共工事の電子納品やクラウド活用の実例を交えて、経営者が求める業務改善の視点を補足しています。そのため、初歩的な解説から実践的な導入事例まで幅広く取り上げ、読者のニーズに応えられるよう構成を工夫しています。

最終的に「ex-trend武蔵」を活用することでどのような業務効率化が期待できるか、そして導入時のチェックポイントや今後を見据えたCIM・i-Constructionとの親和性はどうかといった疑問をまとめて解消できるようになっています。本ガイドを参考に、デジタル化の流れを自社で軌道に乗せ、競争力を高める戦略づくりにぜひお役立てください。

2. デジタル化が進む建設業界の現状と課題

2.1. 業務のデジタル化の必要性とその背景

建設現場では従来、紙ベースの設計図や手作業の計測が主流でした。しかし、インフラ整備の高度化と公共工事要件の複雑化に伴い、CADシステムを使った正確なデータ管理と情報共有が求められています。これがデジタル化の加速を後押ししており、設計から施工管理までを一貫して行う仕組みが必要です。

電子納品に適合するフォーマットで書類や図面を作成するためには、納品規格に合ったシステムが欠かせません。また、国土交通省が推し進めるCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)やi-Constructionなどの施策に対応するためにも、最新技術に合わせた環境づくりは避けて通れない道です。

さらに、多くの建設企業では高齢化が進行し、ベテラン作業員のノウハウ継承が課題となっています。先進的なデジタルツールを導入すれば、写真管理機能や3D測量により経験不足を補い、効率的な情報化施工を行いやすくなります。これらは企業としての競争力強化につながる重要な要素です。

一方、デジタル導入には機器投資や教育などコスト面の不安もありますが、長期的に見ると人件費の削減や業務効率化が進み、企業全体の成果向上へとつながる可能性が高いです。経営者としては、将来を見据えた設備投資や研修計画を検討する必要があります。

2.2. 納品要件の複雑化と作業負担の増大

公共工事は日々、納品要件が厳格化・複雑化しています。例えば、設計段階での潜在的な不備や情報不足が後工程まで影響し、再度手直しが必要となるケースも増加しているのです。こうしたロスが積み重なると、目に見えないコストや納期遅延の原因になりかねません。

これを解消するためには、単に図面を描くだけでなく、土量計算や出来形管理などの現場レベルまで一気通貫で対応できる仕組みが要ります。クラウド活用やネットワーク活用も有効手段で、現場で収集した地形データや点群データをそのままオフィスに送信し、即時に編集できる体制を整えることにより、情報の断絶を防ぎます。

しかし、複数のソフトウェアを連携させる場合、入力フォーマットの違いや操作性のギャップで手戻りが発生しやすいのも事実です。各プロセスで異なるシステムを使っていては、重複入力やファイル形式の変換作業が大きな手間になるでしょう。統合されたCAD化が必要とされるのはこうした背景があるからです。

したがって、公共工事の検収に適した電子納品機能や、発注者による点検にもスムーズに対応できるツールを揃えることで、最終的には時間の削減や品質の向上を両立させることができるのです。

2.3. 「ex-trend武蔵」導入実績とその背景

https://const.fukuicompu.co.jp/products/extrendmusashi/

こうした建設業界のニーズを受けて、多くの企業が「ex-trend武蔵」を含む高性能CADシステムの導入を検討しています。福井コンピュータが開発・提供する同製品は、設計から出来形管理、電子納品まで対応できるオールインワンの構造が特徴的です。

実際に、後述する日本乾溜工業株式会社や日新興業株式会社などの導入事例を見ると、初心者向けCADとしても評価が高く、操作性の面で負担が軽減できると報告されています。また、クラウドやネットワークを使ったチーム連携機能により、複数の拠点や担当者間で確実にデータを共有できる点も注目されています。

さらに、公共工事に必要な写真管理機能や報告書の出力フォーマットへの対応が充実しているため、独自仕様のアドオンソフトを別途導入しなくても済むケースが多いです。これにより、ソフトウェア単体だけで多くの事務処理を完結できるようになります。

こうした総合力が評価され、社内研修の実施や運用サポートがしやすい点もあって、一定以上の規模を持つ建設会社から中小規模の土木企業にも広く普及しています。今後も国の方針としてさらにデジタル化が進む中、「ex-trend武蔵」が持つ一貫管理のメリットが注目されると考えられます。

3. 「ex-trend武蔵」の主要機能と業務改善への貢献

3.1. 設計業務の効率化:縦断・横断図の自動生成

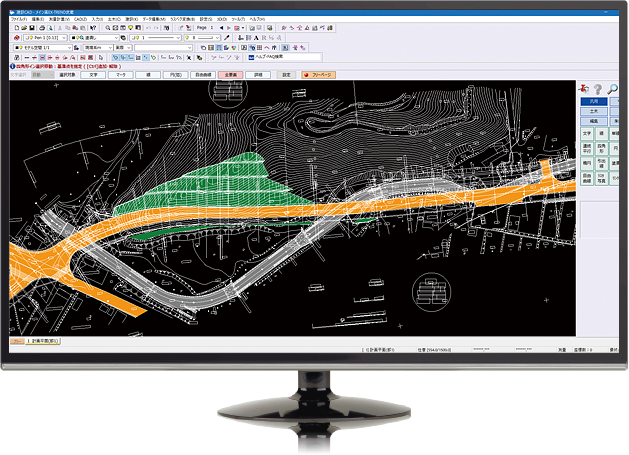

「ex-trend武蔵」は、図面を手描きすることなく、地形データから縦断・横断図を自動生成できる機能を持っています。従来、手動で微調整しながら作成していた工程を一部自動化することで、作業時間を大幅にカットできるのです。

例えば、発注図面を読み込んだあと、縦断・横断ラインを設定するだけで初期図面を作成し、細部の差異は画面上で簡単に修正できます。これにより、手入力のミスや手戻りが減少し、設計担当者が別の業務に時間を割くことが可能になります。

また、この自動生成機能は、地形データなど点群データとの連携にも対応しています。現場で最新の地形情報を取得し、即座にそれを反映した施工計画を検討できるため、無駄な測量の繰り返しを回避できます。もし予想外の地形変化があっても、ソフトウェア上で素早く修正し、関係部署に共有できる点が強みです。

こうした設計の効率化は、公共工事の納期短縮にも直結するため、結果的にクライアント満足度の向上やコスト削減に役立つと考えられます。

3.2. 現場作業の省力化:土量計算と出来形管理

土量計算や出来形管理は、建設現場において非常に重要なポイントです。工事全体のコスト管理や施工品質の維持に直結するため、その精度とスピードが企業の収益や評価を左右するといっても過言ではありません。「ex-trend武蔵」はこの領域にも対応しており、設計データから自動的に施工箇所の土量を試算するなど、業務負担を軽減します。

たとえば、各工程ごとの掘削や盛土の体積を細かく把握し、最終的な出来形の出来映えを確認・記録できるため、現場の担当者が手作業で計算し直す手間が削減されます。電子納品で提出する書類も自動作成が可能なため、書式の不備や二重入力のリスクも抑えられます。

さらに、現場での実測値を入力する機能も整備されているので、その時々の状況をリアルタイムで把握しやすいメリットがあります。クラウド活用を組み合わせれば、会社の各部門が同時に最新情報を参照できるため、作業の進捗管理やトラブル対応がスムーズに行えます。

結果として、無駄な重機稼働や材料の発注ミスを防ぎ、適切な数量だけを確保できるようになることから、コスト面のメリットも大きいです。

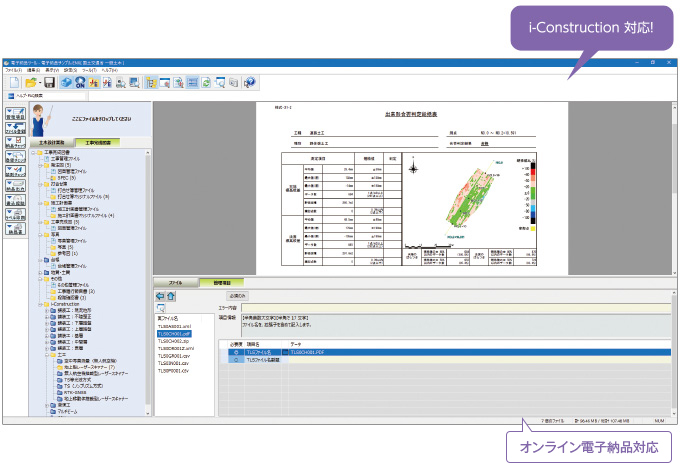

3.3. 電子納品への対応と報告書連携

https://const.fukuicompu.co.jp/products/extrendmusashi/delivery.html

公共工事の電子納品では、規格に沿ったファイル形式や報告書が求められます。これを一から設計するのは煩雑ですが、「ex-trend武蔵」には標準で電子納品対応のフォーマットが搭載されています。発注者が指定した書式に合わせて書類を生成できるため、余計な検収のやり直しを回避する一助となります。

また、設計データや写真管理機能とダイレクトにつながっているため、現場で撮影した画像を簡単に報告書へ取り込むことが可能です。特に写真の整理は工事内容の証拠提示や進捗報告に直結するため、整合性の高い資料をスピーディに作成できる点は大きな強みです。

報告書のレイアウト変更や追加情報の記載が必要な場合も、ユーザーフレンドリーな画面で修正を行えます。熟練者だけでなく、パソコン操作に慣れていない新人技術者でも扱いやすいので、社内での教育コストを抑制できる利点があります。

このように電子納品機能が内蔵されていることで、あとから複数のサブシステムを追加導入しなくても一貫したワークフローを確立できるのは大きなメリットです。

3.4. チーム連携の強化:クラウドとネットワークの活用

建設現場は支店や出張所など複数拠点に分かれているケースが多いため、クラウドとネットワーク活用は非常に効果的です。オフィスや現場、下請け企業が同じデータをリアルタイムで共有できれば、認識の食い違いや二重修正を最小限に抑えられます。

「ex-trend武蔵」は、こうしたオンライン環境でのデータ連携にも対応しています。例えば、ネットワーク経由で図面や土量計算結果を送信し、業務部門がすぐに確認できる仕組みを整えれば、指示待ちによる時間ロスを削減できます。突発的な設計変更に対しても全員が同時に最新情報を得られるので、不必要な手戻りを防ぐ効果も期待できます。

さらに、クラウド保存によってバージョン管理を徹底すれば、いつどの時点のデータを参照していたのかを正確に追跡できます。情報管理が強化され、契約上のトラブルを回避したり進捗を適切にコントロールできたりする点も大きなメリットでしょう。

チーム連携が円滑になると、最終的には業務効率化や精度向上が同時に実現します。通信環境の整備は前提となりますが、それさえ確保できればプロジェクト全体の生産性アップにつながります。

4. 他CADとの比較:「ex-trend武蔵」の一貫性とユーザーフレンドリーな設計

4.1. スムーズなデータ連携:点群・地形データ

建設業界には多種多様なCADシステムが存在しますが、その多くは特定の作業やデータに特化している一方で、点群データや地形データなど大容量の情報を扱う際に別ソフトとの連携が必要になることがあります。連携がスムーズにいかないと手戻りや変換のトラブルが生じ、結果的に工数とコストの増大を招く原因となります。

「ex-trend武蔵」は、多彩なデータ形式に対応し、相互互換性の高い設計が施されています。初期設定で座標系やメタデータを統一することで、3D測量の結果などもスムーズに取り込めるのが大きな利点です。さらに、同じ環境の中で加工・修正ができるため、他システムに移行する手間が最小限で済む点も魅力的です。

もし外部システムとやり取りが必要でも、独自フォーマットのまま読み込める変換ツールが用意されているため、実務者が複雑なファイル操作を覚える負担が軽減されます。こうした柔軟性の高さが、建設プロジェクト全体のスピードアップに寄与します。

特に公共工事では、正確な位置情報と設計図面の一体化が求められるため、この点群データや地形情報の取り込みは不可欠です。その要件に「ex-trend武蔵」は的確に応えられる設計となっています。

4.2. 初心者でも扱いやすいUIと支援機能

たとえ高性能CADであっても、実際に操作するのはベテランから若手まで幅広い技術者です。複雑すぎるツールは習得に時間がかかり、導入効果が出るまでに長い期間を要してしまいます。その点、「ex-trend武蔵」は初心者向けCADとしても評価されており、シンプルなUI設計やガイド機能が充実しています。

例えば、操作画面はアイコンを中心とした直感的な配置になっています。土量計算や写真管理機能など、頻繁に使うツールはトップメニューにまとめられており、作業者が迷わずに作業を進められる配慮が施されています。さらに、マニュアルだけでなく、オンスクリーンのチュートリアルやヒント表示があるので、教育コストを抑えられるメリットがあります。

ソフトウェアに慣れない社員が多い企業にとっては、この操作性の良さが導入の決め手になることが少なくありません。研修に費やす時間を減らし、そのぶん実務へ早期に投入できれば、投資回収も早まるでしょう。

また、操作が軽快かつミス操作を起こしにくい設計になっているため、現場の混乱を抑制する一助になります。高齢の技術者と若手が混在するチームでも使いやすいのは大きなアドバンテージといえます。

4.3. 公共工事要件に最適化された設計

公共工事には、独自の書類管理や添付資料の形式、積算手法など多岐にわたる要件があります。一般的な汎用CADを使う場合、これらに対応するためにアドオンソフトを追加でインストールしたり、ワークフローを複雑にしたりすることになりがちです。

「ex-trend武蔵」は日本の建設現場を深く研究したうえで開発されており、納品書類や出来形管理など、公共工事特有の手続きを省力化できる機能を標準装備しています。そのため、余分なソフトを導入せずとも、多くの業務プロセスを一貫して行うことができるのです。

また、国家資格の基準に合わせた操作ガイドや、報告書作成の定型化も実現しています。公共工事の発注者が要求するフォーマットへスムーズに転換し、提出する煩わしさを軽減する仕組みも整っています。こうした細部への気遣いが、現場担当者のみならず、経営層からも高い評価を得る理由です。

実際に導入した企業の声としては、「電子納品のやり直しがほとんどなくなり、正確かつ短期間で検収が終わった」という評価が多く挙げられています。これこそ公共工事に最適化されているからこその効果といえるでしょう。

5. 導入事例から見る実際の成果と業務改善

5.1. 日本乾溜工業株式会社:電子納品への効率的な対応

日本乾溜工業株式会社では、公共工事の電子納品における不備や手戻りが課題となっていました。汎用CADを使って報告書作成や写真管理機能を外部ソフトに頼っていたため、ファイル形式の変換やデータの重複管理が頻発し、ミスが多発していたのです。

そこで約1年かけて複数のCADシステムを比較検討し、「ex-trend武蔵」を導入することを決定しました。選定のポイントは、初心者でも操作しやすいUIと多彩なレイアウト機能が備わっていたことです。さらに、九州地方の発注機関が同製品を採用していたので、公的機関との連携実績がある点も信頼性につながりました。

導入後は、複数の支店で技術者研修を段階的に行い、基本操作や報告書作成の流れを全員で学習しました。これにより、電子納品に必要な書類の取りまとめが大幅にスピードアップし、対応ミスの削減にもつながりました。

会社としても、将来的に全支店でCAD化を統一する目標を掲げており、その第一歩として「ex-trend武蔵」の普及が順調に進んでいるとのことです。

5.2. 日新興業株式会社:3D化と情報化施工の推進

日新興業株式会社では、2010年ごろから3D化による情報化施工を本格導入するための基盤づくりに取り組んでいました。それまで使っていたCADが3D測量やマシンコントロールへの対応に不十分だったため、高性能CADの導入が急務と考えていたのです。

そこで比較検討の結果、福井コンピュータの「ex-trend武蔵」を選択しました。要因としては土量計算や出来形管理の精度の高さ、さらには操作性の良さにより、現場のスタッフがすぐに使いこなせると判断した点が大きかったといいます。

導入後は、バックホウなどの重機オペレーションがデジタル情報に基づいて行われるようになり、人力での仮設測量が減るなど時間と労力が大幅に削減されました。また、ドローンを利用した測量データをCADへ反映し、関係者全員がモデルデータをリアルタイムで確認できる体制を整えたことで、発注者からも高評価を得ています。

現在は3つのi-Construction現場が並行して稼働しており、今後はさらに建設業界の最新技術を融合させたビジネスを展開していく計画とのこと。デジタル化とともに、業界全体のイメージアップにも貢献しようという意欲がうかがえます。

6. 導入時の注意点と社内展開のポイント

6.1. 初期設定と教育体制の整備

「ex-trend武蔵」を導入する際、まず重要なのは初期設定です。座標系やファイル管理のルール、報告書テンプレートなどを最適化しておくことで、後々の手間を減らすことができます。特に複数の現場や支店を抱える企業では、データの標準化がスムーズな運用の鍵となるでしょう。

また、社内での教育体制も大切です。初心者向けの基本操作講習から、土量計算の詳細設定や点群データの活用方法など、段階的なカリキュラムを用意するとスムーズに全社展開が進みます。外部研修やメーカーによるサポートサービスを組み合わせれば、短期間で一定の習熟度が得られます。

教育担当者を社内に1人置き、現場から出てきた疑問を集約して解決する仕組みをつくれば、現場ごとのバラつきも抑えられます。特に写真管理機能や電子納品対応など、新しい概念が多い部分は重点的な研修が必要でしょう。

最終的には、全社員が同じ理解度とスキルレベルを持ち、トラブルに柔軟に対応できるチーム体制が理想です。そのためには、導入初期の段階から計画的に教育リソースを配分することが望まれます。

6.2. 導入のハード要件:PCスペックとライセンス形態

高性能CADを動かすには、パソコンのスペックやネットワーク環境の整備が不可欠です。3D測量や大量の点群データを処理する際には、グラフィックス性能やメモリ容量、CPUの処理速度などに注意が必要です。日々の作業がスムーズに回らないと、せっかくソフトを導入しても効率化の恩恵を得られません。

また、ライセンス形態についても事前の検討が欠かせません。同時使用数やクラウド対応ライセンスがある場合、自社の運用形態に合わせて選ぶことでコストを最適化できます。例えば、一部の部署のみ頻繁に使用するのであれば、運用人数に応じたライセンス選択をすることで過剰投資を避けることができるでしょう。

このとき、ソフトウェア保守サービスの範囲も確認しておくと安心です。アップデート対応がスムーズに行われるか、電話やオンラインサポートを受けられるかなどは、長期的な運用に直結する重要事項です。

会社のITインフラ担当者と連携し、ハードウェア要件とライセンスプランを最適化することで、運用コストを抑えつつ性能を十分に活かせる環境を整備しましょう。

6.3. 運用ルールの確立:チーム全体での使いこなし

「ex-trend武蔵」の機能を最大限に活かすには、ソフトウェアの使い方だけでなく、社内で統一した運用ルールを設けることが重要です。具体的には、データのファイル名や保存場所、バージョン管理の手順などを明確に決めておく必要があります。

誰がいつ、どのデータを編集したのかを一覧で把握できる仕組みがあれば、ファイルの上書き事故や不完全な旧バージョンの流用といったリスクを低減できます。クラウドとネットワーク活用を併用する場合は、アクセス権限の設定やセキュリティ対策も合わせて検討してください。

さらに、運用ルールは書面化だけでなく、定期的なレビューや更新が欠かせません。特に建設業界では新しい国の基準や仕様が次々に出てくるため、社内体制も柔軟にアップデートしていく必要があります。

チーム全体が同じ方向を向いてルールを守り、途中でトラブルが起きても迅速に対処できる仕組みを築くこと。これが、CADシステム導入を成功させるための最重要ポイントといえるでしょう。

7. 将来を見据えた拡張性と長期活用の視点

7.1. 国施策との整合性:CIM/i-Construction

建設業界では、CIMやi-Constructionなどの新しい企画や指針が国土交通省から提案され、施工プロセスも常に進化しています。これらの施策は3Dモデルの活用やデジタルツインの概念を含んでおり、将来的には計画段階から維持管理段階まで議論の中心に据えられていくでしょう。

「ex-trend武蔵」は、既に3D測量に対応し、土量計算や出来形管理などCIMの一部の要件にも適合しやすい設計がなされています。これにより、国施策に沿って業務を遂行しやすく、公共工事の受注で他社に遅れを取らない環境づくりができます。

もちろん、デジタル化が進んでも現場では従来の施工方法を並行して行うケースがしばらく残ります。そこで、2Dと3Dを柔軟に使い分けできることが、企業としての競争力を維持するうえで重要になります。「ex-trend武蔵」はこの点でも利便性を発揮するため、長期活用に向いた選択といえるでしょう。

今後の公共工事・インフラ案件を狙う上では、CIMやi-Constructionのスキルセットを社内で積極的に整備すると同時に、対応できるCADシステムを使っていくことが得策です。

7.2. アップデートと保守対応の充実

ソフトウェアは導入がゴールではなく、継続的なアップデート対応によって最新の規格や機能を利用できるようにすることが肝心です。新しい公共工事の仕様やファイル形式が追加された場合、メーカーによる迅速なアップデートが求められます。

福井コンピュータは国内企業として、日本の建設業界のニーズをリアルタイムで把握しやすい立場にあります。そのため、法改正や技術要件の変更に合わせたバージョンアップがこまめに行われるのが強みです。保守サービス契約を結んでおけば、エラーや疑問点に対する問い合わせにも対応が早く、業務への影響を最小限に留められます。

また、独自の技術者研修やユーザーコミュニティが存在する場合、学び合いの場としても活用できます。定期的なセミナーや勉強会に参加することで、ソフトウェアだけでなくデジタル施工全般についても知見を深めることができるでしょう。

このように、保守サービスとアップデート対応が充実しているかどうかは、長期視点で見たときの製品価値に直結します。自社の成長とともにソフトウェアも進化してくれれば、投資のリターンはより大きくなるはずです。

7.3. デジタルツイン/BIMとの連携

現在、建設業界ではデジタルツインやBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)への関心が高まっています。これらは単に3Dモデルを作成するだけでなく、運用フェーズの情報管理やシミュレーションまでを包含する新しい概念です。従来の施工手法を根本的に変える可能性を持っています。

「ex-trend武蔵」は、BIMとの連携や各種シミュレーションに使用するデータを整理しやすい構成です。特に土木分野の拡張性を見据えたつくりになっているため、建築中心のBIMと土木分野のCIMをうまくつなぐソリューションとして活用が期待されます。

今後、民間工事でもBIMやデジタルツインの導入が加速する可能性が高く、早期に対応しておくことで競合他社との差別化を図れるでしょう。実際に導入する場合は、外部ツールやクラウドサービスとの連携を検証しながら進める必要がありますが、「ex-trend武蔵」の柔軟性と保守サービスがあれば参入障壁は低いと考えられます。

最終的に、設計・施工・運用のすべてがデジタルでつながる環境を目指すのであれば、将来的な拡張にも対応できるCADシステムを選ぶことが肝心です。そこに「ex-trend武蔵」のポテンシャルが大きく活かされるでしょう。

<参考文献>

・福井コンピュータ コンストマグ「電子納品|日本乾溜工業株式会社|EX-TREND武蔵導入事例|CONST-MAG」

・福井コンピュータ コンストマグ「日新興業株式会社|EX-TREND武蔵導入事例|TREND-POINT導入事例|TREND-CORE導入事例|CONST-MAG」

・福井コンピュータ「EX-TREND武蔵|土木施工業向けソフト」