CircuitWorks入門|SOLIDWORKSで基板設計を3D化する方法

1. はじめに

基板設計では、電子回路CAD(ECAD)で作成した2Dデータを見ながら、筐体との干渉や部品配置を確認していた方も多いのではないでしょうか。しかし、こうした方法では手間がかかり、設計変更や検証のたびに時間を取られてしまいます。

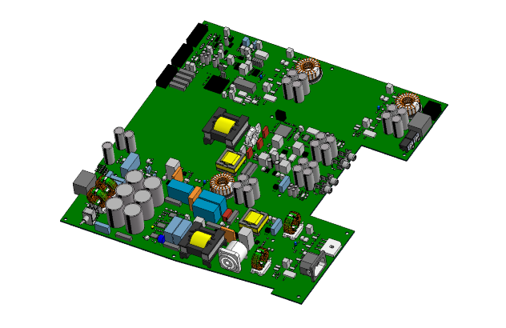

この課題を解決してくれるのが、SOLIDWORKSに搭載されているアドイン機能「CircuitWorks」です。CircuitWorksを使えば、ECADとMCAD(機械CAD)のデータを連携させ、基板を3Dモデル化して筐体との干渉や部品配置を直感的に確認できます。

本記事では、CircuitWorksの基本機能から使い方、さらに実務に役立つ応用やトラブル対策までを解説します。SOLIDWORKSをある程度使い慣れている方はもちろん、初めて基板の3D化に挑戦する方にも役立つ内容です。

CircuitWorksを活用すれば、設計ミスの削減やチーム間のコミュニケーション改善につながり、設計フロー全体の効率化を実感できるでしょう。部品点数の多い基板でも3D化によって全体像を把握しやすくなり、検証や調整の負担を大幅に軽減できます。

2. CircuitWorksとは?

引用:https://www.solidworks.com/ja/product/circuitworks-for-solidworks

2.1. CircuitWorksの基本概要

CircuitWorksは、SOLIDWORKSに標準搭載されているアドイン機能のひとつで、電子回路CAD(ECAD)のデータと機械CAD(MCAD)のデータを結びつける「橋渡し」の役割を果たします。

具体的には、基板設計ソフトから出力されるIDFファイルやIDXフォーマットなどのデータを読み込み、基板外形や部品情報をもとに3Dモデルを自動生成できます。従来、IDFファイルのようなECADデータは2Dの情報が中心で、筐体設計との干渉や部品配置を確認するには大きな労力が必要でした。しかしCircuitWorksを使うことで、基板や部品を3Dモデルとして直感的に扱えるようになり、筐体設計との干渉チェックや部品の最適配置を効率的に行えるようになります。

さらに、ECADとMCADの間でデータを双方向にやり取りできるため、電気設計者と機械設計者の間にありがちな「情報の断絶」を解消しやすくなります。これにより、設計品質を向上させながら開発効率を高めることが可能です。加えて、設計変更が発生した場合も、CircuitWorksを使えば変更内容を素早く3Dモデルに反映できるため、手戻りによるリスクや時間ロスを大幅に削減できます。

2.2. 主な機能と対応フォーマット

CircuitWorksの代表的な機能として最初に挙げられるのは、基板データの読み込みと3Dモデル生成です。インポート時にはIDFファイルやIDXフォーマットを選択し、部品情報をライブラリと照合することで、正確性の高い3Dモデルを作成できます。

また、部品自動マッチング機能を利用すれば、多数の部品ライブラリを効率的に活用でき、ECAD上の部品配置をSOLIDWORKSの3D空間に忠実に再現することが可能です。さらに、基板の厚みや部品の高さ・形状といった属性情報に加えて、必要に応じて導電層(銅配線)をジオメトリまたはデカルで表現できるため、干渉チェックやシミュレーションにおいて現実的で実用的な結果を得やすくなります。

対応可能なフォーマットは幅広く、IDF(2.0/3.0/4.0)の入出力を中心に、PADS ASCIIの入出力、そしてProStep EDMD(IDX/IDZ)形式での双方向コラボレーションにも対応しています。こうした柔軟なフォーマット対応力により、プロジェクトごとに異なる電子回路CADを利用しているチーム間でもデータを円滑にやり取りできる点が、大きな魅力であり採用されやすい理由のひとつとなっています。

3. CircuitWorksの基本的な使い方

3.1. インストールとセットアップ

CircuitWorksは、SOLIDWORKS Standard以上のエディションで利用可能です。利用を開始するには、まずSOLIDWORKSを起動し、メニューから [ツール] → [アドイン] を選択してCircuitWorksを有効化します。インストールそのものはSOLIDWORKSの標準インストーラに含まれているため、追加のソフトを別途準備する必要はありません。

セットアップを進める際には、使用する基板設計ソフトがどのフォーマットでデータを出力できるかを確認しておくことが重要です。代表的なのはIDFファイルやIDXフォーマットですが、出力形式が一致していなければ正しく読み込めません。また、データ交換時のエラーを避けるため、バージョンの整合性や単位系の確認も欠かせません。たとえば、基板設計がmm単位なのにCircuitWorks側がinchで解釈すると、部品の配置が大きくずれてしまう可能性があります。

さらに、インストール直後にはCircuitWorksのオプション画面を開き、ライブラリの保存場所やインポートの設定を確認しておくと安心です。特に部品ライブラリは後の作業効率に直結するため、整備しておくことを強くおすすめします。正確な3D部品モデルを揃えておけば、干渉チェックの信頼性が高まり、結果的に設計ミスを防ぎやすくなります。

3.2. 基本的な3D化手順

基本的な流れは、まず基板データを読み込むところから始まります。基板設計ソフトでECAD-MCAD連携用のIDFファイルを出力し、それをCircuitWorksでインポートします。このとき、部品の位置や高さ、基板外形などの属性情報も同時に読み込まれるのが大きな特長です。

次に、インポートした情報をもとに3Dモデルを生成します。CircuitWorksの画面で部品自動マッチングを実行すると、部品ライブラリに登録された3Dモデルが自動的に基板上へ割り当てられます。ライブラリに存在しない部品がある場合は、ユーザーが任意の3D形状を割り当てて補うことも可能です。アセンブリが完成したあとは、SOLIDWORKSの標準機能を用いて干渉チェックや寸法の測定を行えるようになります。

最後のステップは、生成した3D基板モデルを筐体のアセンブリに組み込むことです。これにより、実際の製品構造を立体的に確認でき、必要に応じてソフトウェア上での設計変更や筐体側の調整を行えます。さらに、配線レイアウトの修正や部品配置の微調整が必要になった場合でも、CircuitWorksの比較機能やIDXによる変更提案を活用すれば、どの部品がどのように変更されたかを明確にチームで共有でき、共同作業がスムーズに進められます。

4. 実践的な応用例

4.1. 設計変更への対応と連携

実際の設計現場では、基板サイズの変更や部品仕様の入れ替えなど、開発途中で設計内容が修正されることは珍しくありません。そのたびに再設計や検証を行うのは大きな負担となります。CircuitWorksを利用すれば、ECAD側で更新された情報をSOLIDWORKSに再インポートし、最新の3Dモデルに素早く反映できます。

例えば、ECADエンジニアから部品の追加や削除、あるいは基板外形の修正があった場合でも、CircuitWorksはその差分を検知して比較パネルに一覧表示します。ユーザーは変更箇所を選んで適用することも、一括で反映させることも可能です。さらに、MCAD側で検討した筐体設計の結果をECADに戻す際も、IDXフォーマットを介してスムーズにやり取りできるため、双方向の情報共有が容易になります。

こうした仕組みにより、設計変更のたびに発生しがちな認識のずれや手戻りを防ぐことができ、電気設計者と機械設計者の間で密なコミュニケーションが実現します。結果として製品完成度の向上につながり、試行錯誤が多い開発プロセスにおいて特に有効な機能といえるでしょう。

4.2. 応用的な使い方と連携

CircuitWorksで生成した3Dモデルは、干渉チェックにとどまらず、さまざまな応用的な活用方法があります。たとえば、SOLIDWORKS Flow Simulationと連携させれば、ECADデータに含まれる熱特性(密度・比熱・伝導率・発熱量など)を取り込み、熱解析をより現実に即した形で実行可能です。また、SOLIDWORKS Simulationと組み合わせれば、振動解析や強度解析といった構造面での検証にも活用できます。

さらに、配線パターンや部品の高さと筐体構造との隙間をチェックする際にも、3Dモデルは有効な情報源となります。アセンブリの分解図を作成すれば、製造担当者への指示や作業手順の共有がわかりやすくなり、現場での作業効率を高めることができます。加えて、3Dモデルを早い段階から活用すれば、試作モックアップの検討や実機評価を見据えた工程管理もスムーズに進められます。

また、海外拠点との共同開発が増えている場合には、オンライン会議で3Dモデルを共有することで大きな効果が期待できます。言語が異なっても立体的な情報を視覚的に確認できるため、誤解や認識のずれを最小限に抑えられ、最終的には設計ミス削減やプロジェクト全体の効率化へとつながります。

5. トラブルシューティング

5.1. よくある問題と解決方法

CircuitWorksを使用していると、データ互換性に関連するトラブルに遭遇することがあります。たとえば、IDFファイルを読み込んだ際に部品の位置がずれる、一部の部品が正しく配置されないといったケースです。このようなときは、まずECAD側で正しいフォーマットが出力されているか、そして単位系が一致しているかを確認しましょう。特にmmとinchの不一致は典型的な原因です。

また、数千点規模の部品を搭載した大規模基板では、ファイルサイズが膨大になり、パソコンの処理性能に依存して動作が重くなることがあります。このような場合は、細かい形状が不要な部品を簡易モデルに置き換えることで、処理の負担を軽減できます。

さらに、部品自動マッチングがうまく機能しない場合は、ライブラリ管理が乱れている可能性があります。ライブラリとECADの部品リファレンスが正しくリンクされているかを確認し、フォルダ構成を整理しておくことが効果的です。こうした基本的な整備を行うことで、トラブルの多くは未然に防ぐことができます。

5.2. パフォーマンス最適化のコツ

CircuitWorksを快適に運用するためには、大規模データを扱う際の動作を軽くする工夫が重要です。まず検討すべきは、使用頻度の低い部品や細部の形状が不要な部品を、詳細モデルではなく簡略モデルとして扱うことです。これだけでもアセンブリの軽量化につながります。

また、SOLIDWORKS自体の設定も見直しましょう。表示設定が過度に高品質になっていると描画に負荷がかかり、操作が遅くなる場合があります。リアルビュー機能や表示モードを最適化することで、作業スピードは大幅に改善します。さらに、部品ライブラリを複数に分割して管理し、一度にすべてを読み込まなくても済むようにすることも効果的です。

もちろん、CPUやメモリを増設するといったハードウェア強化も有効ですが、まずはソフトウェアの取り扱い方を工夫することが先決です。最適化を行うことで、設計作業のストレスが軽減され、結果として設計効率の向上やチーム内でのスムーズな情報共有にもつながります。

6. まとめ

ここまで解説してきたように、CircuitWorksはSOLIDWORKS上で基板設計を3D化するための有力な手段です。電気設計(ECAD)と機械設計(MCAD)のデータをスムーズにやり取りできるため、基板の3Dモデルを生成し、部品配置や筐体との干渉を効率的に確認できます。

また、設計品質を高め、ミスを減らせることも大きな利点です。部品点数が多く複雑な基板であっても、3D化することで実際に近い視覚環境を得られ、設計初期の段階から潜在的な問題を洗い出しやすくなります。さらに、製造部門や他の設計部門など多職種と情報を共有しやすくなることで、コミュニケーションが改善され、チーム全体の意思決定がより迅速になります。

そして、CircuitWorksを活用したECAD-MCAD連携は、製品開発のスピードアップだけでなく、開発全体のコスト削減にもつながります。これから導入を検討している方にとっても、すでに利用を始めている方にとっても、本記事で紹介した活用のポイントやトラブル対策は実務に役立つはずです。

3D化された基板を設計フローに組み込むことは、効率的でものづくりを進めるための大きな一歩となります。CircuitWorksを上手に活用し、より確実でスピーディな製品開発を実現していきましょう。

大手ゼネコンBIM活用事例と 建設業界のDXについてまとめた ホワイトペーパー配布中!

❶大手ゼネコンのBIM活用事例

❷BIMを活かすためのツール紹介

❸DXレポートについて

❹建設業界におけるDX

<参考文献>

CircuitWorks for SOLIDWORKS | SOLIDWORKS

https://www.solidworks.com/ja/product/circuitworks-for-solidworks