SOLIDWORKS Premiumとは?標準版との違いや活用シーンを徹底解説

1. はじめに

建築・設備設計をはじめとする多彩な産業領域で、3D CADソフトウェアが欠かせない存在となりつつあります。特に「SOLIDWORKS Premium」は、配管設計や電気設計といった専門領域まで対応する高機能なエディションであり、より高度な設計効率向上を図りたい企業のニーズに応える力を備えています。

なぜここまで注目を集めるかといえば、第一に、3D CADを通じた形状定義だけでなく、解析機能(CAE)やモーション解析などを組み込み、設計品質向上や開発プロセスの短縮を同時に実現できるからです。また、設計データと製造の連携を一元管理しやすくなるため、試作コストの削減や業務効率化にも貢献すると言われています。

例えば、建築設備業界の技術者は、複雑な配管を扱うケースが多く、干渉チェックや空間レイアウトなどでシミュレーションが必須です。こうした要望に応える形で、SOLIDWORKS Premiumでは3D配管設計機能を強化し、大規模アセンブリの管理性を高めています。結果的に、設計の精度が上がり、再設計の負担も軽減されることが期待できます。

ここからは、SOLIDWORKS StandardやSOLIDWORKS Professionalとの違いに触れながら、「SOLIDWORKS Premium」を導入することによる具体的メリットを詳しく解説していきます。

2. SOLIDWORKSシリーズの基本とエディションの違い

本章では、まずSOLIDWORKSという3D CADソフトウェア全体の特長や基本構造を理解したうえで、Standard、Professional、そしてPremiumという3つのエディションの違いを整理していきます。CAD導入を検討する企業にとって、どのエディションを選ぶべきかは重要なテーマですが、その判断材料としては、機能面の充実度だけでなく、ライセンス費用やサポートの有無、組織の設計プロセスへの適合度合いなど、複合的な要素を見極める必要があります。

たとえば、建築設計や設備設計の技術者が重視するのは、単純に3Dモデルを作るだけではなく、大規模アセンブリでの配管設計や部品の動きを想定したモーション解析、さらに電気系統の配線との干渉チェックなど、実運用に連動した機能です。解析機能(CAE)も高精度なソリューションが求められるケースが多いでしょう。こうした機能をどこまでカバーするかによって、Standard、Professional、Premiumのいずれを導入するかが決定づけられます。

また、3D CADの活用で期待される効果としては、設計品質向上や業務効率化が挙げられます。より具体的には、製品寸法や材質、使用環境を細やかにシミュレーションしながら設計プロセスを最適化することで、試作の回数を減らしたり、設計ミスによる手戻りを最小限に抑えたりできる点が大きな魅力です。高性能なアセンブリ管理機能を活用し、大規模案件でもスムーズに設計と検証を同時進行できれば、製品リリースまでのリードタイムを確実に短縮できるでしょう。

ここからは、3D CADの基本概念を確認したうえで、SOLIDWORKSの各エディションがどのような機能を持ち、どのような用途に最適化されているのかを詳しく解説します。とくに「SOLIDWORKS Premium」の強みを理解するには、下位エディションとの相違点を正しく把握しておくことが重要です。機能比較のポイントを押さえておけば、将来的なアップグレードや追加投資の判断材料としても大いに役立ちます。

まずは、SOLIDWORKSが提供する3D CADの基本と、その上で展開されるStandard、Professional、Premiumの差異を見ていきましょう。設計現場で本当に必要な機能は何なのか、個々のシーンを想定しながら読み進めていただければ、より具体的な導入プランを描くことができるはずです。

2.1. SOLIDWORKSとは?3D CADの基本

まず、SOLIDWORKSとは3Dモデリングを中核としたCADソフトウェアであり、各種パーツの形状定義からアセンブリの組み立て、最終的な製図に至るプロセスまで一貫してサポートするツールです。特徴的なのは、直感的なユーザーインターフェースと豊富な実践例に基づいた機能設計により、初心者でも運用が始めやすいところにあります。

3D CADを活用することで、従来の2Dベースの図面設計に比べ、部品同士の干渉チェックや形状確認が容易になり、設計品質向上に貢献します。たとえば、建築設計であれば、建物内部に配管や配線を複雑に通すとき、3D上での確認ができれば、早期に衝突やスペース不足を発見できます。機械設計分野でも、モーション解析による動的シミュレーションで、部品同士の動作トラブルを未然に防ぐことが可能です。

次に、SOLIDWORKSにはコミュニティが充実しており、同ソフトを運用する設計者が多いため、トラブルシューティングやノウハウの共有がしやすい点も見逃せません。情報量が豊富なため、不明点や使い方のコツを学びやすく、実務導入においてサポートリソースを確保しやすいのです。

加えて、CADソフトウェアの要である拡張性も高く、追加モジュールや業界特化ツールを導入することで、設計領域を大きく広げられます。こうした特性が、機械業界だけでなく建築、設備設計、自動車業界、航空宇宙など複合的な領域で高いシェアを得ている理由の一つです。

このように、SOLIDWORKSは単なる3Dモデリングツールではなく、製品設計の中心的プラットフォームとして活用できる総合力を備えています。設計段階だけ考えても、シートメタル設計や干渉解析、レンダリングなど幅広い機能が一体で利用可能となるため、複雑な設計プロジェクトでもワンストップで完結しやすい環境が整っているのです。

2.2. エディション比較:Standard、Professional、Premium

| 機能 | Standard | Professional | Premium |

| 3Dモデリング | ○ | ○ | ○ |

| アセンブリ設計 | ○ | ○ | ○ |

| シートメタル設計 | ○ | ○ | ○ |

| フォトリアリスティックレンダリング | × | ○ | ○ |

| 配管・電気設計機能 | × | × | ○ |

| 解析機能 (CAE) | × | × | ○ |

| モーション解析 | × | × | ○ |

SOLIDWORKSには大きく3種類のエディションが用意されており、それぞれ搭載される機能範囲が異なります。最も基本的な「SOLIDWORKS Standard」は、3Dモデリングとアセンブリ設計、2D図面の作成などの基本機能を備えており、小規模な製品設計には十分対応可能です。シートメタル設計なども扱えるため、機械設計における板金部品の製図にも役立ちます。

次に「SOLIDWORKS Professional」では、レンダリング機能や部品ライブラリなどが追加されるため、リアルな外観検討や設計者同士のコミュニケーションが円滑になります。さらに、流用設計に便利な機能やフォトリアリスティックレンダリングが搭載されることで、より完成度の高いプレゼンを行いたい場面で重宝するでしょう。これらの点を踏まえ、Professionalは標準機能だけだと物足りない設計者や開発部門に選ばれるケースが多いです。

そして最上位エディションである「SOLIDWORKS Premium」では、CAE(解析機能)や3D配管設計、電気設計など、より高度な設計効率向上を支えるモジュールが多数搭載されます。大規模アセンブリの効率的な管理やモーション解析を含む総合的なシミュレーションを行えるので、開発の上流工程から製造連携に至るまで一貫してサポートすることが可能です。そのため、配管・ダクト設計や電気設計、詳しい強度解析が多用される業種で特に導入メリットが高いと言えます。

ごく簡単に比較すると、Standardはコスト面で導入しやすい一方、複雑な要件に応じられる機能が不足しがちです。Professionalはレンダリングや部品管理機能が追加されるため、よりビジュアルな検討やライブラリの活用に長けています。Premiumでは解析機能やCADデータを製造工程へシームレスに連携しやすい仕組みが整っているので、製品全体のライフサイクルを意識したプロジェクトで非常に有用です。こうしたエディションごとの特徴を理解しておけば、予算と必要機能のバランスを見極めやすくなり、将来的な拡張性も考慮した最適な選択ができるでしょう。

3. SOLIDWORKS Premiumの主要機能とその利点

ここでは、最上位エディションとして提供される「SOLIDWORKS Premium」が、なぜ設計現場で重要視されるのか、その機能面を深掘りしていきます。建築設計や設備設計の技術者がよく挙げる導入理由としては、3D配管設計を容易に行うためのRouting機能や、解析機能(CAE)による強度や動作検証、さらに大規模アセンブリ管理でのパフォーマンスが挙げられます。

一般的に、3D CADソフトウェアを導入するだけでは、アセンブリ同士の干渉チェックや動的特性の評価には不十分なケースがあります。例えば、溶接構造物や設備機器の設計では、シミュレーションを行わずに実機試験だけを頼りにすると、開発コストが著しく上昇するでしょう。SOLIDWORKS Premiumを用いれば、設計の初期段階で解析機能を適用し、応力分布や変形を予測できるため、手戻りが大きく減少します。

また、電気系統まで含む配線図や回路レイアウトを3Dモデル上で取り扱えるのは、製造業だけでなく家電設計やエレクトロニクス分野でも重要です。部品配置と電気配線の干渉を早めに発見し、レイアウト変更を都度CAD上で調整できるため、最終製品までの品質管理が綿密に行えます。

ここからは、3D配管設計などによる設計効率向上、CAEを使ったシミュレーション機能による設計品質向上、そしてSOLIDWORKS CAMとの連携による製造とのスムーズな情報共有という3つのポイントを整理します。いずれも現場の業務フローに直結する機能であり、導入企業からの実際の評価も高い分野です。具体的にどのようなアプローチで活用し、どのような効果が得られるのか、一つひとつ解説していきます。

3.1. 設計効率の向上:高度なアセンブリ管理と3D配管設計

SOLIDWORKS Premiumを利用する大きなメリットの一つが、複雑なアセンブリを効率よく扱える点です。大規模アセンブリの場合、部品数が数千点に及ぶことも珍しくありません。その際、部品ごとの相互干渉やレイアウト調整を手作業で行うと、多大な工数とミスのリスクが発生します。Premiumには、部品ごとの簡易表示やスピードパックを利用した軽量化表示など、多様な機能が搭載されており、アセンブリ全体のパフォーマンスを落とさずに作業が進められます。

特に、建築・設備設計の分野では配管系統が多層的に入り組むため、3D配管設計(Routing)機能は非常に役立ちます。たとえば、配管・ダクトの自動生成機能を使えば、ルート指定だけで適切なフィッティングを含むパイプやホースを一括配置でき、手動作業の手戻りを大幅に減らせます。エンジニアに求められるのは設計そのものの知識であり、ソフトの操作に余計な時間を取られるべきではありません。こうしたツールを活用すれば、複雑なルートでも短時間で正確な3Dモデルを作成できるのです。

さらに、Premiumエディションはアセンブリの干渉チェックをより細かく実施可能なので、設計上の問題を早期に発見できます。通常の監視だけでなく、部品とのクリアランスを設定して管理できるため、保守点検スペースの確保や安全設計といった付加価値の高い検討にも役立ちます。結果として、納期短縮だけでなく、後々の改修コスト低減や安全性向上にもつながるでしょう。

設計効率向上は企業の競争力強化につながります。一度自社のフローにSOLIDWORKS Premiumを取り入れれば、部門間でデータの共有や再利用がしやすくなり、横展開もスピーディに進められます。複数のエンジニアが同時並行で作業をする場面でも、軽量化や部品ライブラリの充実によってストレスなく進行できる実用性は大きなアドバンテージとなるはずです。

3.2. シミュレーション機能:設計品質の向上

SOLIDWORKS Premiumが注目されるもうひとつの大きな理由は、設計段階での高精度なCAE(解析機能)を利用できる点にあります。線形静解析などの基本的な強度試験はもちろん、モーション解析によって動的負荷を評価し、部品同士の動きをリアルに検証することも可能です。建築や設備設計においては、配管や構造材にかかる応力を把握することで、安全性とコストの最適化を両立させる設計が行えます。

例えば、自動車業界や航空宇宙分野のように、軽量化と強度確保の両立が求められるアプリケーションでは、早い段階で応力分布や変形を数値化できれば、部材選定を的確に進められます。また、モーション解析を用いれば、回転部品の摩耗や振動による影響をCAD上で把握できるため、予期せぬトラブルを未然に防ぐ助けとなるでしょう。

加えて、疲労解析の機能を組み合わせることで、製品寿命のシミュレーションも行えます。疲労破壊を想定した検証は長時間の実験が必要とされることが多いですが、ソフトウェア上である程度予測を立てることにより、不要な試作回数を削減でき、開発スピードを大幅にアップさせることができます。製品が市場に投入された後のクレームリスクも、計画的に低減できる利点があります。

これらのシミュレーション機能は、ユーザーに設計の根拠を与えてくれるものです。まさに、設計品質向上を裏打ちするための客観的な数値評価の手段と言えるでしょう。どのように荷重をかけても安全マージンが確保されているか、また、動的に部品が衝突しないかなど、設計段階での検証項目を一つひとつ潰していけるため、実機テストの段階で想定外の手戻りを極力回避できます。結果として、開発全体を通じたトータルコストの削減につながり、投資対効果も高く評価されるわけです。

3.3. 製造連携:SOLIDWORKS CAMとの統合

設計と製造の連携をスムーズに行える点も、SOLIDWORKS Premiumの大きな強みの一つです。設計者が3Dモデルを作成した後、加工現場へ確実に情報を伝達しなければ、せっかくの設計データが活用されません。ここで役立つのが「SOLIDWORKS CAM」との連携機能です。事前に設定した加工条件をもとに、金属加工などに必要なツールパスを自動生成できるため、工程設計とモデル設計が一元管理しやすくなります。

従来、CADとCAMが分断されている環境では、DXF/DWGエクスポートで2D図面をやり取りし、製造部門が再度CAMに取り込む流れが多くありました。しかし、設計変更が頻繁に発生するプロジェクトの場合、そのたびに手作業で情報を更新するのは効率が悪く、エラーの原因にもなります。SOLIDWORKS PremiumならCADとCAMを連鎖的にリンクできるため、設計修正があった場合でも、自動でツールパスを再生成してくれる可能性が高まります。

これは家電設計やエレクトロニクス分野においても同様で、細かい金型設計や基板加工など、多岐にわたる製造工程とデータを同期させることで、プロジェクト全体の工程管理が容易になります。決して単に3Dモデルを作るだけで完結しないのが製品開発の現場ですから、設計データの製造連携がシームレスに行えるプラットフォームは大きなアドバンテージになると言えます。

さらに、DXF/DWGエクスポートを通じた2D図面の活用も可能なため、既に2D CADを利用している部門との橋渡しもスムーズです。結果として、設計段階から製造段階、さらにはデザインレビューに至るまで、多角的なコミュニケーションを促進してくれます。こうした統合環境が整うことで、ミスや抜け漏れを削減し、初期段階で製品の完成度を高められるのが大きな魅力です。

4. StandardとPremiumの具体的な違いと選択基準

本章では、SOLIDWORKS StandardとPremiumの機能面の相違点を整理し、「どのような案件や業種にPremiumが必要となるのか」という疑問に対して具体的な選択基準を紹介します。コスト面を考慮すると、Standardで十分だと感じるかもしれませんが、大規模なプロジェクトや高度な解析が求められるシーンでは、Premiumならではのメリットが大いに発揮されるでしょう。

さらに、製造業や建築設計、自動車業界、航空宇宙、家電設計など、さまざまな分野での導入事例を見ると、Premiumの機能を上手に活用し、設計効率向上と設計品質向上を同時に達成しているケースが多く見受けられます。実際、解析機能(CAE)を活用することで、開発段階で部品強度や動作を読み取り、大幅な試作コスト削減やミス削減に結びつけられているわけです。

また、配管設計や電気設計が必須となるプロジェクトでは、Standardだけではカバーしきれない操作が多く発生し、人為的な操作や別ソフトの組み合わせが増えると、それだけプロセスが複雑化します。PremiumのRouting機能などを用いれば、統一された設計環境で一気通貫のプロセスが組めるのです。結果として、設計データがバラバラになりにくく、社内での協業体制も強化できます。

今後、業務規模が拡大していく可能性がある場合や、より革新的な製品を作りたいと考えている場合も、初めからPremiumを導入しておくことで、成長に合わせて柔軟に対応できる基盤を整えられます。こうした点から、StandardとPremiumの差が具体的にどこにあり、どのようなメリットをもたらすのかを順次解説していきます。

4.1. Standardの機能と限界

「SOLIDWORKS Standard」は、CAD導入の第一歩としては十分な機能を備えています。3Dモデリング、アセンブリ設計、シートメタル設計、そして基本的な2D図面への展開など、設計の土台となる機能が一通り揃っているため、小規模な部品開発や、複雑度の低い機械装置の設計では問題なく活用できるでしょう。コスト面でも最も導入しやすく、CADソフトウェアを初めて扱う担当者にとっても学習負荷が比較的低い点が魅力です。

ただし、いざ大規模アセンブリを扱う段階や、高度な解析機能(CAE)を使いたい段階になると、Standardだけでは機能面で補えない部分が生じます。例えば、簡易的な衝突チェックはできても、負荷や応力分布の検証といったシミュレーションが標準搭載されていません。そのため、実運用で複雑な安全設計を行う業界や、試作削減を狙う企業には物足りなさを感じるでしょう。

また、配管設計や電気設計の機能が大きく制限されており、Standard単体ではRouting機能は含まれません。結果として、複雑な配管・ダクトや電気系統のモデルを作る際に、他ソフトウェアとの連携や手動モデリングが必要となり、作業効率が落ちる可能性があります。設計精度を担保するためには、複数ツールをまたぐ煩雑な作業や重複チェックをしなければならないため、データミスや更新忘れのリスクも増大します。

つまり、SOLIDWORKS Standardは基本的な設計ツールとして十分優秀でありながら、大規模プロジェクトや高難度の解析を伴う業務には向いていません。スタートアップ企業や中小規模の製品ラインナップを抱える事業者には導入しやすい選択肢ですが、将来的な拡張性を考えると、あらかじめ機能制限による制約を把握しておく必要があります。

4.2. Premiumの追加機能とそのメリット

一方、「SOLIDWORKS Premium」は、Standardではカバーしきれない機能を大幅に拡張し、設計効率向上と設計精度向上の両面をサポートしてくれます。特に注目すべきが、CAEやモーション解析といった解析機能が同梱されている点です。ここでは、生産設備や建築物の構造を評価し、強度・剛性・振動特性を設計初期段階で予測できるため、従来は物理試作でしか判明しなかった不具合を早い段階で解消しやすくなります。

さらに、Premium版に搭載される配管設計(Routing)機能は、複雑な配管やダクト、電気配線の3Dモデル化を自動化する面で非常に重要です。ある程度のルート情報を入力しておけば、自動生成される配管モデルが干渉をチェックしつつ作成されるため、手動で細かく継手や連結部を配置する労力が激減します。こうした機能は、大規模設備やプラント設計、建築設備の分野で特に威力を発揮すると言えます。

また、Premiumではアセンブリの管理が強化され、スピードパックのような軽量化機能を組み合わせることで、数千点にも及ぶ膨大な部品点数を扱うプロジェクトでも動作の負荷を最小限に抑えられます。これにより、複数のエンジニアが同時に大規模プロジェクトに取り組む際のストレスを大幅に削減し、設計スピードを落とすことなく進捗を共有できる環境が整います。

総合的に見ると、Premiumの追加投資によって得られる設計段階の合理化や試作コスト削減は、十分にライセンス費用を回収する根拠となり得ます。とりわけ、高度な解析が必要な業務や複雑な配管設計を頻繁に行う業種では、いち早く設計フローを効率化し、エラーを大幅に減らすことが可能になります。それが企業全体の競争力向上に直結するため、StandardからPremiumへのアップグレードを検討する価値は大いにあるでしょう。

4.3. どの業種でPremiumが必要か?

では、具体的にどのような業種・業界でSOLIDWORKS Premiumが強みを発揮するのでしょうか。たとえば製造業(機械設計)では、CAEを用いた強度解析や疲労解析が欠かせない場合が多くあります。溶接構造や大型機械のフレーム設計の段階で、部品の最適な形状や材質を見極めるには、解析ツールが必要不可欠です。Premiumを活用すれば、3Dモデリングから解析、修正後の検証までワンストップで回せるのが大きな利点です。

建築・設備設計の分野では、配管やダクト、電気設計など、設計対象物の数が多岐にわたり、かつそれらが複雑に組み合わさるプロジェクトが少なくありません。PremiumのRouting機能を使えば、これらを一元管理しながらスムーズに3Dモデル化できるため、施工段階でのミスや干渉事故を防ぐうえでも大きなメリットとなります。さらに、構造解析を伴う場合でも、一貫した解析フローで安全性を検討できます。

自動車業界や航空宇宙産業では、新素材や複雑な形状のパーツが頻繁に使用されますが、こうした場面でも複合材料の応力解析や振動解析をシミュレーションで行えることが極めて有効です。飛行機の部材や自動車のサスペンション部品など、人命を直接左右する部位には高い安全性の検証が求められるため、Premiumの解析機能は必須といえるでしょう。

家電設計やエレクトロニクスでも、内部構造に複雑な配線や小型化が進む基板など、多くの要素が詰め込まれています。Premiumがもつ電気設計との連携機能によって、部品配置と配線とを同時に管理し、熱解析や応力解析にも活用できるため、トータルな最適化が実現しやすくなります。こうした事例からもわかるように、Premiumは幅広い業種で活躍し、高度な設計課題解決のカギとなる機能を提供しているのです。

5. コストとROI:SOLIDWORKS Premiumの導入効果

高機能なソフトウェアを導入する際は、必ず費用対効果を検討する必要があります。SOLIDWORKS Premiumは、そのライセンス費用や初期投資額がStandardやProfessionalよりも高額になる傾向がありますが、それを上回るリターンを得られる可能性が十分にある点に注目することが大切です。この章では、具体的なライセンスオプションや導入コストを踏まえながら、投資回収にどのようなインパクトがあるのかを紐解きます。

以下の小見出しでは、ライセンス形態の選択肢や費用感、さらに導入メリットをどのように数値化・検証すべきかについて解説します。単に価格表だけを見て判断するのではなく、自社の設計フローや今後の成長戦略と照らし合わせて、どのエディションが最適な選択になるのかを見極める参考にしてください。

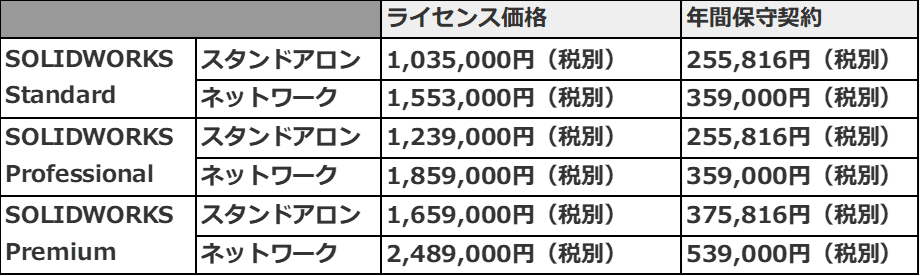

5.1. 初期投資とライセンスオプション

- 買い切り版

*日本価格は消費税を除く、シングルユーザー デスクトップ ライセンスの希望小売価格です。

※価格は記事作成時点での価格です。(2025/3/14)

<参考>・CAD Japan.com『SOLIDWORKS 価格(ソリッドワークス 価格) | 製品情報』

https://www.cadjapan.com/products/items/solidworks/price.html

- サブスクリプション版

※価格は記事作成時点での価格です。(2025/3/14)

<参考>・CAD Japan.com『SOLIDWORKS 価格(ソリッドワークス 価格) | 製品情報』

https://www.cadjapan.com/products/items/solidworks/price.html

SOLIDWORKSのライセンス形態としては、買い切り型(永久ライセンス)とサブスクリプション型が代表的です。永久ライセンスは初期コストが大きいものの、長期的な利用を考慮する場合には、更新費用を抑えられるメリットがあります。一方、サブスクリプションライセンスは、常に最新バージョンを利用できるうえ、イニシャルコストが低いのが魅力で、導入時の予算が限られているケースや、常に最新機能を活用したい企業に好まれます。

導入時には、いきなり複数ライセンスを購入するよりも、まずはトライアル版やデモを試用し、自社の設計ワークフローとフィットするかどうかを確かめるのが定石です。大規模アセンブリや解析を試す場合には、実際に社内のサンプルデータを使って操作感や処理時間を検証するのが理想的でしょう。こうした事前検証を怠らずに行うことで、導入後のイメージギャップを減らし、スムーズに移行できます。

さらに、ライセンスオプションの中には、ネットワークライセンスもあります。複数のエンジニアが出入りする企業や支社間でソフトウェアを共有したい場合には、同時使用人数に合わせてライセンスを管理できるため、コスト削減にもつながります。業務の運用方法や会社組織の構造によって、最適なライセンス形態は変わりますので、将来性も踏まえて慎重に選ぶことが不可欠です。

5.2. 投資回収と実際のメリット

導入コストがかかるからこそ、SOLIDWORKS Premiumを使うことで得られるメリットを定量・定性の両面で評価し、ROIを把握することが肝要です。たとえば、Premiumの解析機能を使えば、試作回数をこれまでの半分以下に減らせるかもしれませんし、モーション解析によって疲労箇所を特定できれば、製品の安全性が大きく向上し、品質クレームのリスクを下げられます。また、設計ミスが減れば、それ自体が試作用部材や人件費を削減する要因となり、結果的に大幅なコストダウンにつながるでしょう。

3D配管設計や電気設計のRouting機能であれば、作図にかかる時間を劇的に短縮できます。今まで大量の配管パーツを一つひとつ手動で配置していたプロセスが自動化され、干渉チェックも簡単に行えるようになるため、単純に労働時間を削減するだけでなく、プロジェクト全体の納期を圧縮できます。その分、追加の提案や改善に時間を割けるようになり、開発チームの生産性と顧客満足度が高まります。

さらには、設計と製造の連携を円滑に行うことで、リードタイムそのものをトータルで短縮できる利点があります。SOLIDWORKS CAMとの連携でツールパス設定を半自動化し、設計変更が発生しても速やかに加工データへ反映できるようになれば、リワークやミスが大幅に減るでしょう。こうして削減できる時間やコストを新しい企画や技術開発に振り向けられれば、企業全体としてイノベーションが生まれやすい環境が整います。

総じて、Premium導入によって得られる効果は単なる設計業務の効率化にとどまらず、企業や組織の競争力向上にも寄与します。導入初期の段階では費用負担が目立つかもしれませんが、長い目で見れば、設計品質向上や製造プロセスとのスムーズな連携によるコストダウン効果は大きく、十分な投資回収が期待できるはずです。

6. まとめ

ここまで解説してきたように、「SOLIDWORKS Premium」は、3D配管設計や電気設計、解析機能(CAE)、およびアセンブリ管理の強化など、Standardではカバーできない高度な機能を備えています。これは特に、大規模な設備や複雑な機械装置を設計する企業にとって強い味方となり、設計効率向上と設計品質向上の両立を可能にします。試作や手戻りを大幅に削減することで、最終的にコストを抑え、市場投入のスピードを高めることにもつながるでしょう。

ただし、導入を検討する際には、必ず企業の将来像や設計プロセスの全体像を踏まえて判断することが重要です。小規模なプロジェクトのみを扱っている現段階ではStandardで十分でも、今後さらに高度な解析や大規模アセンブリに挑戦するなら、Premiumの機能が必要になる可能性が高いです。ライセンス費用やメンテナンスコストは確かに上昇しますが、長期的なROIや拡張性を考慮すれば、検討すべき優先度は高いと言えます。

また、導入前には無料トライアルやデモンストレーションを活用し、実際の設計ワークフローとの適合度合いを確認することが欠かせません。とくにRouting機能やCAEを試してみると、その威力を肌で実感できるはずです。さらに、SOLIDWORKSの価格やライセンスの詳細に関しては、公式サイトや代理店情報を確かめ、本当に必要なサポートを組み合わせた上で判断するとよいでしょう。

以上を踏まえ、もし大規模アセンブリや配管・電気設計、解析機能の活用を視野に入れているなら、SOLIDWORKS Premiumは非常に有力な選択肢となります。本記事の内容が、導入を検討するうえでの手掛かりとなり、CAD導入や設計ツールの刷新を加速させる一助となれば幸いです。ご自身の業務規模や将来計画に合わせて、最適なエディションを見極めてください。

大手ゼネコンBIM活用事例と 建設業界のDXについてまとめた ホワイトペーパー配布中!

❶大手ゼネコンのBIM活用事例

❷BIMを活かすためのツール紹介

❸DXレポートについて

❹建設業界におけるDX

<参考文献>

・SOLIDWORKS『SOLIDWORKS 3D CAD』