Autodesk Inventorとは?活用事例も徹底解説!

はじめに

プロジェクトマネージャーとして、より効率的かつ高品質な製品開発を目指すとき、どのような3D CADソフトウェアを選ぶかは重要な課題になります。機械設計や工場設備設計など、多岐にわたる産業機械設計を行う際には、製品開発の初期段階から解析や試作を想定しておくことが大切です。しかし、実際にはまだ2D中心の設計環境から抜け出せなかったり、複雑なアセンブリやモーション解析に手間がかかっていたりするケースも多いのではないでしょうか。

一方で、近年のエンジニアリングソフトウェア市場は、3Dモデリングからパラメトリック設計、応力解析といった機能を統合したCADツールが数多く登場し、CADソフトウェアの比較をするのも難しくなりました。この状況の中で特に注目されているのが、Autodesk製品のひとつである「Autodesk Inventor」です。3Dプリントや建築設備のBIM連携にも対応し、設計効率化を実現するなど、多彩なメリットを提供するのが特徴といえます。

ここでは、3D CADソフトウェアの選定を検討しているプロジェクトマネージャーに向けて、Autodesk Inventorの基本的な特性から機能、他のCADツールとの比較、さらには実際の導入事例を踏まえた活用のポイントまで幅広く解説します。本記事を通じて、多機能で幅広い分野に適したAutodesk Inventorを正しく理解し、得られる効果や導入後の見通しを鮮明にすることを目指します。

Autodesk Inventorの基本とは?

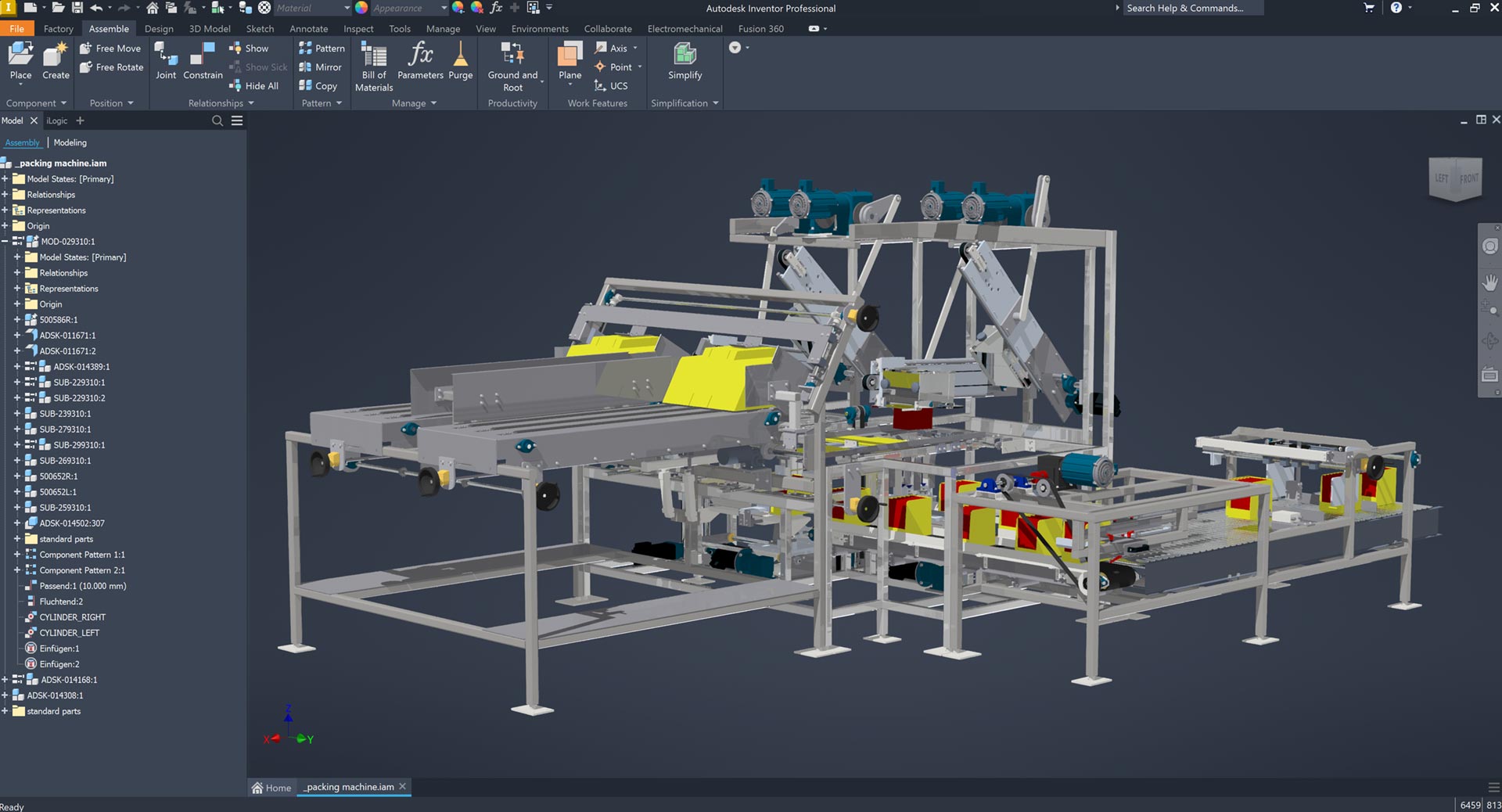

Autodesk Inventorは、機械設計や製品開発に適した3D CADソフトウェアとして高い評価を得ています。多くの製造業の現場では、製品デザインを3Dモデリングで可視化するだけでなく、アセンブリの組み立てや2D図面作成などの機能を一括で行い、設計効率化に大きく寄与しているのが大きな特徴です。

実際に、企業が新製品のプロダクト設計を進める際、どのようにパーツ設計を行い、モーション解析までをカバーできるかは非常に重要です。従来、複数のソフトを併用して対応していた作業が、一つの統合されたCADツールで完結できる点は、生産性を高めるだけでなく、トラブルシュートの手間を軽減する効果も期待できます。

また、3Dモデルをもとに応力解析を実施することで、部品強度や熱分布などをあらかじめシミュレーションできるため、試作段階でのコストや時間が大幅に削減されることも想定されます。特に大規模アセンブリが関わる工場設備設計や産業機械設計では、設計変更の1回あたりのインパクトが大きいため、確実な検証と迅速な変更が可能になる点は高く評価されています。

さらに、設計段階で蓄積したデータをプロジェクトマネージャーが管理しやすいように、Vaultなどのシステムと連携するケースも多く見られます。こうした機能は3DプリントやBIM連携など、今後のものづくりに欠かせないプロセスとの融合を助けてくれるため、企業全体のワークフローをスムーズにする可能性を秘めているのです。

Autodesk Inventorの概要

Autodesk Inventorは、エンジニアリングソフトウェアのリーディングカンパニーであるAutodesk社が開発している3D CADソフトウェアです。機械設計分野を中心に、アセンブリから2D図面作成、パラメトリック設計、さらにはモーション解析や応力解析までを包括的にサポートすることで、高水準の生産性を実現します。

主要機能とその利点

Autodesk Inventorの主要機能は、まず3Dモデリングが挙げられます。部品(パーツ)を個別に設計する際に、パラメトリック設計によって数値を変更するだけでスケッチやフィーチャーが自動で更新され、試作段階の手戻りを低減できます。続いてアセンブリ機能では、複数の部品を組み合わせて仮想的に組み立て、設計上の干渉や可動域を確認できます。これにより、工場全体のレイアウトを考慮しながら産業機械設計を行う場合でも、スムーズな検討が可能になります。

2D図面作成機能は、現場で必要とされる詳細図面(寸法、公差、注釈など)を効率的に生成できる点が大きなポイントです。これまで2Dベースで行われていた作業を3Dモデルと連携させることで、変更が生じた際も図面に即時反映されるため、設計情報の整合性を保ちやすくなります。また、モーション解析や応力解析を行うことで、製造前に部品の耐久性や動作特性をシミュレーションできます。例えば、建築設備の配管設計における振動や圧力負荷、さらにはロボット開発における動作チェックをバーチャル空間で検証できるのです。

そのほか、注目すべきは、シミュレーション結果をわかりやすく可視化し、製品デザインに反映しやすい点です。例えば、ストレス集中箇所をカラー表示させることで、必要な補強や材料選定を迅速に行えます。プロダクト設計から試作品への流れを最短にし、製造業全体のリードタイムを縮める手段として重宝が高いでしょう。

これらの機能を統合的に活用することで、プロジェクトマネージャーが最も期待する効果としては、試作回数の削減によるコストダウンや、製品の信頼性向上、そして設計変更の迅速化が挙げられます。特に時間と費用の制約が厳しい昨今、CADソフトウェア比較で最終的に選ばれるのは、こうした多機能なツールを一元的に扱えるInventorである場合が多いのです。クラウドとローカルを融合したVault管理なども視野に入れると、企業ごとのワークフローに対応できる柔軟さも利点と言えるでしょう。

Autodesk Inventorの主な使用業界

Inventorは、その豊富なモデリング機能と解析ツールによって、多様な業界の設計支援を行っています。製造業では、工場設備設計や産業機械設計に役立つだけでなく、3Dプリントを視野に入れた試作品作成にも活用されるケースが増えています。実際には、機械要素が絡むあらゆるプロダクト設計に対して適用可能な点が強みです。

さらに、実際の製造ラインや建設プロジェクトでは、BIM連携を意識したデータ生成も欠かせません。クラウドや他のAutodesk製品との連携がしやすいため、建築設備の分野でも、施工段階での干渉を未然に防ぐ役割を果たしています。また、モーション解析や応力解析によって、可動部品の設計品質を高めるだけでなく、現場での不具合を最小化することが期待できるのです。

こうした業界横断的な活用事例を見ると、Inventorは設計や解析だけではなく、製品デザインの初期段階からBIMと連携して空間的な課題を洗い出せるなど、プロジェクトマネージャーや各分野のエンジニアを強力にサポートしています。次に紹介する各分野の主な使用用途を通じて、自社のビジネス課題にどのように応用できるかをイメージしてみてください。

機械設計での使用

機械設計分野では、Inventorの活用が効率と品質向上に大きく貢献します。産業機械や工場設備設計では、3D上での正確な表現やパラメトリック設計により、寸法変更を迅速に行えます。例えば、ロボット開発ではアームの長さやジョイント構造を柔軟に試し、試作コストを削減可能です。また、大規模アセンブリでは干渉チェックを活用し、未知の衝突や設計上の問題を早期発見できます。これにより、修正費用や生産遅延を最小化し、プロジェクトの成功率を向上させます。さらに、応力解析を活用することで、動荷重がかかる部位の強度を検証し、耐久性を確保しながら材料コストを抑える設計が可能です。こうした機能を統合的に活用することで、Inventorは製造業の設計プロセスを最適化し、競争力のある製品開発を支援する強力なツールとなります。

製品デザインとプロダクト設計

製品デザイン・プロダクト設計においても、Inventorは大きな利点を持ちます。3Dモデリングによる洗練されたビジュアル表現は、チーム内やクライアント、マーケティング部門との円滑な意思疎通を可能にし、初期段階からデザインと機能の両立を検討しやすくなります。特に家電製品や自動車パーツなど、外観やユーザーインターフェースが重要な製品では、その威力を発揮します。また、パラメトリック設計によるモデル更新は、仕様変更にも柔軟に対応でき、納期やコスト管理の面でも有利です。さらに、3Dプリントを活用した試作でも、Inventorで作成したデータをそのまま出力し、スムーズに機構検証へ移行できます。加えて、曲面デザインや人間工学を考慮した設計にも対応し、自動車部品から家電筐体まで幅広い形状を精密に作成可能です。機能性とブランドイメージを両立した高品質な製品開発において、Inventorは強力なツールとなります。

建築設備とBIMの連携

建築設備分野でもAutodesk Inventorの活用が進んでいます。空調設備や配管設計では、3Dモデルを用いたレイアウトシミュレーションにより、建築空間との干渉を防ぎ、設計・施工のスピードを向上させることが可能です。従来の2D図面による推測的な作業が、3D可視化によって精度を増し、効率的な設計が実現します。さらに、BIM連携を推進する現場では、RevitなどのAutodesk製品とデータを共有し、総合的な設計情報を構築できます。Inventorの正確な3Dモデルを建築モデルと統合することで、設備機器の寸法やメンテナンススペースを明確に把握でき、設計変更にも柔軟に対応可能です。加えて、モーション解析を活用すれば、可動部分の動作検証も行え、施工後のトラブルを未然に防げます。こうしたBIM連携の動きが進む中、Inventorは製造業と建設業界の橋渡し役として重要な役割を果たし、設備設計のCADツールとしても注目されています。

シミュレーションと解析の活用

設計プロジェクトでは、従来の試作・実験による改善に代わり、Autodesk Inventorを活用したモーション解析や応力解析が有効です。これにより、試作前に動作特性や構造強度をバーチャル環境で検証でき、試作品の作り直しを減らし、コストと期間の両面でメリットを生み出します。特に3Dモデリングと連携したシミュレーションでは、形状や材料特性を仮定しながら繰り返し検証でき、例えば軸受け周辺の応力分布を解析することで、最適な部材選定や肉厚設計を導き出せます。また、モーション解析を用いれば、可動部の動作評価を事前に行い、動力伝達効率を高めた設計が可能です。さらに、シミュレーション結果をチーム内やマーケティング部門と共有しやすく、開発初期から多角的なフィードバックを得られます。その結果、企画・設計・製造の各フェーズが連携し、迅速な市場投入が可能になります。今後のものづくりでは、仮想試作の重要性がますます高まるでしょう。

Autodesk Inventorと他のCADソフトの比較

現在、CADツールは数多くの選択肢が存在しており、その中でもAutodesk社製品だけを見ても、InventorとFusion 360などの多彩なラインナップがあります。どちらも設計から解析まで包括的なサポートが行われる一方で、得意とする分野やライセンス形態、クラウド対応状況などに違いがあります。今回は、InventorとFusion 360を比較し、表にまとめたので参考にしてみてください。

| 比較項目 | Autodesk Inventor | Fusion 360 |

| 主な用途 | 機械設計、製造業 | 製品デザイン、3Dプリント、スタートアップ向け |

| 3Dモデリングの種類 | パラメトリック設計 | パラメトリック+ダイレクト+Tスプライン |

| アセンブリ(部品の組立) | 〇(大規模アセンブリ対応) | △(小規模向け) |

| 2D図面作成 | ◎(製造向け機能が充実) | △(基本的な図面作成のみ) |

| 解析(シミュレーション) | 〇(応力・モーション解析が可能) | △(簡易的な解析のみ) |

| クラウド対応 | △(ローカル環境が中心、Vaultと連携可能) | ◎(完全クラウドベースでどこでも作業可能) |

| レンダリング機能 | 〇(Inventor Studioあり) | ◎(クラウドレンダリングが可能) |

| CAM(製造向け加工機能) | ×(別ソフトが必要) | ◎(Fusion 360の強み、CNC加工機能搭載) |

| 価格 | 比較的高価(サブスクリプション制) | 無料プランあり(商用利用は有料) |

| 学習コスト | 高め(プロ向け、専門知識が必要) | 低め(初心者でも学びやすい) |

| 推奨ユーザー | 機械設計者・エンジニア | 個人・スタートアップ・教育機関 |

Autodesk Inventorのメリットとデメリット

どんなソフトウェアにも長所と課題が存在し、Autodesk Inventorも例外ではありません。多くのプロダクト開発現場や機械設計プロジェクトで採用されている一方で、習熟するための学習コストやPCスペックへの要求など、導入前に考慮すべき点があります。

以下ではこのメリットとデメリットを改めて整理し、導入を検討する際に注意したい部分や、その対策法について述べます。プロジェクトマネージャーが把握しておくべき要点を押さえれば、チーム全体がよりスムーズにソフトの能力を引き出せるでしょう。

メリットとは

最大のメリットは、何と言っても機械設計から建築設備、さらには製品デザインまで幅広い分野をカバーする多機能性です。3Dモデリングやパラメトリック設計、2D図面作成だけでなく、モーション解析や応力解析などの高度なシミュレーション機能も搭載しているため、プロジェクトマネージャーが一貫したワークフローを組み立てやすくなります。

また、Inventorが持つデータ形式が他のAutodesk製品とも親和性が高い点も見逃せません。建築設備のBIM連携を行いたい場合や、2D図面をAutoCADで再編集したい場合など、Autodesk製品に共通したデータ互換性の良さは業務効率を高める要因になります。さらに、大規模アセンブリに強いという点は、産業機械設計やロボット開発にとって大きな魅力です。部品数が数百、数千規模になるプロジェクトでも、比較的安定して動作し、干渉チェックも正確に行えるため、後工程の不具合を防ぐことができます。

他にも、計画段階での試作削減が可能となり、時間やコスト面でのリソースをほかの重要課題に回せる点は顕在ニーズにも合致します。形状変更や材質変更に応じたシミュレーション結果をすぐに確認できるため、設計全体の意思決定が迅速化し、市場競争力を高める効果が期待できるでしょう。

デメリットとその対策

Mac OSに完全対応していない点や、高度な機能を駆使するためにはそれなりのPCスペックを要する点はデメリットとして挙げられます。特に解析や大規模アセンブリを同時に扱うシーンでは、メモリやグラフィックカードへの負荷が大きいため、会社のパソコン環境を整備する必要があるかもしれません。この点はサービス提供元の推奨スペックを確認し、計画的に導入することが対策となるでしょう。

また、シンプルな操作感を好むユーザーにとっては、Inventorの多機能さがかえって学習ハードルを高く感じさせる可能性があります。CAD教育を社内で実施したり、オンラインのトレーニングコースを活用したりするなど、計画的な教育プログラムを組むことが鍵です。さらに、クラウド対応CADであるFusion 360に比べると、リモート環境での合意形成やコラボレーション機能が限定的な点も注意が必要です。ただし、Vaultなどのデータ管理システムを導入することで、ある程度はチームでのファイル共有を円滑に行うことができます。

従って、メリットばかりでなく、こうしたデメリットや対策を含めて総合的に判断することが大切です。大きな投資となるソフトウェアだからこそ、プロジェクトの要件定義とチーム体制を整理し、適切なハード・ソフト両面の準備を整えれば、Inventorのポテンシャルを最大限に活かせるはずです。

実際の活用事例

ここからは、実際にAutodesk Inventorを導入した企業の事例を確認し、具体的なメリットや活用ポイントをさらに掘り下げていきます。机上の情報だけではなかなかイメージがつかないリアルな現場の話から学ぶことで、自社の製品開発や機械設計プロジェクトへの応用をより明確に検討できるでしょう。

1. 高級オーディオ機器の設計:アキュフェーズ

アキュフェーズは、日本が世界に誇る高級オーディオ機器メーカーとして知られており、独創的かつ高精度な音響製品を提供しています。同社が製品デザインと機能を両立させるために採用しているのが、Autodesk Inventorです。具体的には、内部構造の複雑なパーツ設計や、放熱設計などでモーション解析や応力解析をフル活用し、試作段階でのリスクを削減しています。

特にInventorの恩恵を受けたのは、3Dモデルを通じて小型部品の干渉や搭載位置を詳細にシミュレーションできたことです。オーディオ機器は、音質を左右する精密な部品の配置が非常に重要となるため、Inventorを使って数ミリ単位の調整を重ね、音響性能を最大限に引き出すことにつなげています。また、外装デザインの検証はユーザー体験やブランドイメージを大きく左右するため、パラメトリック設計とレンダリング機能を駆使して見た目と機能の最適解を探るプロセスを短縮しているのです。

結果として、アキュフェーズでは試作コストの削減だけでなく、製品の完成度と発売スピードの向上に成功しています。ひとつひとつのオーディオ機器において、高精度の部品が整然と組み合わさることで生まれる静寂感やダイナミックレンジの広さは、多くのオーディオファンから絶大な支持を得ています。こうした事例からは、高付加価値製品の分野においても、Inventorの高度な設計支援機能が優位性をもたらすことが見て取れます。

<参考>・Autodesk「オートデスク ユーザ事例」

https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/suites/autodesk-product-design-suite/docs/pdf/ad_accuphase_logo.pdf

2. 精密機械部品の設計:Bsize

Bsizeは、精密機械部品をはじめ、スマート家電など斬新な製品を手掛ける企業として注目を集めています。多様なジャンルのプロダクト設計を行ううえで、複雑な形状を持つ部品のモックアップや強度解析が欠かせません。同社では、Inventorを導入することで、3Dプリント向けのデータ作成から強度検証、そして最終量産にいたるまでのステップをスピード感をもって進めることに成功しているのです。

例えば、独特の曲面設計を要するスマート家電の外装パーツでは、パラメトリック設計を活用することで異なる寸法バリエーションを簡単に生成し、ユーザーの利用環境に合わせたカスタマイズを短期間で試せるようになりました。また、応力解析や熱解析を事前に行うことで、初期設計段階から最適な材料選定や肉厚設計を導き出し、不要な試作品の増加を抑制しています。こうした取り組みにより、Bsizeはプロダクトの品質向上と顧客満足度の強化を両立させることができています。

さらに、多品種少量生産のビジネスモデルを採用する企業にとって、設計効率化や迅速な検証がプロジェクトの成否を大きく左右します。Inventorを通じて3Dモデルをベースにした試作や改良を加速させることで、製品の市場投入が一段と早くなるというメリットも享受しているのです。全体として、Bsizeの事例は、中規模企業や新興企業であっても、多機能なCADツールを戦略的に活用することで競争力を高められる可能性を示唆しています。

<参考>・Autodesk「オートデスク ユーザ事例」

https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/suites/autodesk-product-design-suite/docs/pdf/Bsize-Case-Study-JP_web.pdf

まとめ

ここまで紹介してきたように、Autodesk Inventorは3Dモデリング、パーツ設計、アセンブリ、2D図面作成、モーション解析、応力解析など、多岐にわたる機能を備えたエンジニアリングソフトウェアです。機械設計からロボット開発、工場設備設計、製品デザイン、さらには建築設備のBIM連携まで幅広く応用可能であり、活用事例は年々増え続けています。一貫性のあるワークフローで、試作回数の削減や製品品質の向上を実現しやすい点は、プロジェクトマネージャーとしても大きな魅力です。

導入にあたっては、PCスペックや学習コストへの対策、クラウドとの連携環境の整備などを検討する必要がありますが、そのハードルを越えてこそ得られるメリットは非常に大きいといえます。最終的に、プロジェクトマネージャーがCAD教育やアセンブリデータの管理方法などをしっかりと整備し、設計チームと連携しながら導入を進めれば、試作工程の短縮や設計品質の向上を実感できるでしょう。多様な業界や用途に対応するAutodesk Inventorは、現代のものづくりにおいて強力な武器になり得る存在です。ぜひ、他のツールも交えた比較検討を行い、自社に最適な形で導入を成功させてください。

大手ゼネコンBIM活用事例と 建設業界のDXについてまとめた ホワイトペーパー配布中!

❶大手ゼネコンのBIM活用事例

❷BIMを活かすためのツール紹介

❸DXレポートについて

❹建設業界におけるDX

参考文献

・Autodesk Inventor ソフトウェア「Inventor 2025 の価格と購入(公式ストア)」

https://www.autodesk.com/jp/products/inventor/overview

・Autodesk Fusion「3D CAD/CAM/CAE/PCB が1つに集約されたソフトウェア | 無料体験版」

https://www.autodesk.com/jp/products/fusion-360/overview