CADソフトウェア、インベンター(Autodesk Inventor)とは?初心者でもわかる特徴と始め方

1. はじめに

図面づくりは今、2Dだけでなく3Dで考える時代です。かつては大企業中心だった3D CADも、いまは中小企業や個人の設計現場まで広がり、設計のスピードと正確さを底上げしています。

その代表例が Autodesk Inventor(インベンター)。3Dモデルで部品を設計し、組み立て(アセンブリ)や図面作成まで一気通貫でこなせることが特長のCADです。干渉チェックや基本的な解析にも対応しており、「ミスを早く見つける」「手戻りを減らす」といった実務上の効果が期待できます。

本記事では、専門用語をできるだけかみ砕いて、インベンター CADの基本と強み、はじめ方をわかりやすく解説します。

- 何ができるソフトなのか

- どんな場面で役立つのか

- 導入前に用意すること・学び方のコツ

この流れで、初めての方でも迷わずスタートできるように案内していきます。

2. インベンター CADとは?基本概念の理解

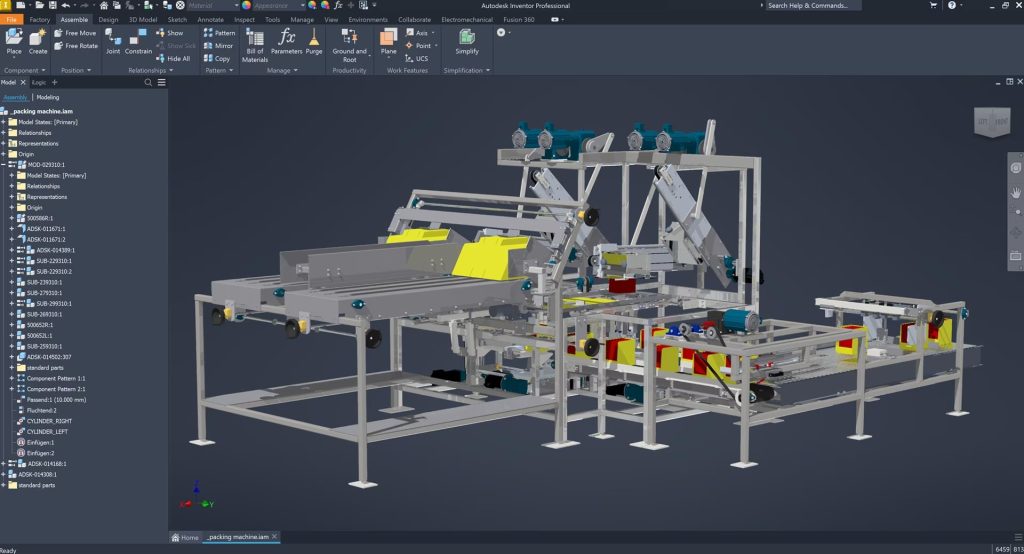

引用:https://www.autodesk.com/jp/products/inventor/features

インベンター CADは、Autodesk社が開発・提供している3D CADソフトウェアです。特に機械設計に強みを持ち、金属部品や機械装置などを手掛けるエンジニアから高く評価されています。

世の中にはさまざまな3D CADソフトがありますが、インベンター CADには独自の魅力があります。代表的なものが、設計変更に柔軟に対応できる「パラメトリックモデリング」や、複数の部品を組み合わせて設計できる「アセンブリ機能」です。これらの機能により、設計のスピードと精度を両立できる点が、多くの設計現場で選ばれている理由といえるでしょう。

以下では、まずインベンター CADの定義を整理したうえで、ほかのCAD方式との違いについても確認していきます。

2.1. インベンター CADの定義

インベンター CADは正式には「Autodesk Inventor」と呼ばれる3D CADソフトです。主に機械設計のために作られており、複雑な部品や大規模なアセンブリ(組み立て)をコンピュータ上でモデリングし、検討することができます。

従来の2D CADは、図面を中心とした平面的なレイアウトを扱うことが多く、立体的なイメージを把握するには限界がありました。それに対してインベンター CADは3Dモデリングを基本としており、実際の製品に近い形状や寸法を立体的に確認できるのが特徴です。

さらに、寸法や形状を変更した際に関連する部分を自動で再計算する「パラメトリックモデリング」を採用しているため、複数の要素が連動して変更されます。この仕組みにより、設計修正の効率が大幅に向上し、手戻りの削減につながります。

2.2. CADの種類とインベンターの特徴

CADソフトといっても種類は多様です。たとえば、AutoCADのように2D図面作成に強いソフト、Fusion 360のように2Dと3Dの両方に対応するソフト、あるいはSolidWorksのように製品設計に特化したソフトもあります。

その中でインベンター CADは、機械設計に特化した総合型3D CADです。3Dモデリングからアセンブリ設計、さらに2D図面作成まで一連の流れをカバーでき、製品の企画段階から量産設計に至るまで設計情報を一元的に管理できます。

また、インベンター CADには「AnyCAD」という機能が搭載されており、他CADソフトで作られたデータを変換せずに参照できます。このため、異なるCAD環境を使う取引先やチームとのデータ連携がスムーズになります。

さらに、干渉チェックやシミュレーション機能によって、設計段階で不具合を早期に発見できるのも大きなメリットです。これらの機能を活用することで、設計品質の向上だけでなく、試作コストや開発期間の削減にもつながります。

3. インベンター CADの主な特徴

インベンター CADには、設計者が効率的かつ正確に作業を進められるように、さまざまな機能が搭載されています。ここでは代表的な機能を順に紹介し、それぞれがどのように役立つのかを解説していきます。

これらの機能は、幅広い製造・設計現場で柔軟に対応できる実用性を備えており、とりわけ機械設計や製品開発における課題を解決するうえで大きな力を発揮します。

「設計工程をよりスムーズに進めたい」「自動化で作業時間を短縮したい」と考える方にとって、インベンター CADが持つこれらの特徴は大きな参考になるでしょう。

3.1. パラメトリックモデリング

パラメトリックモデリングとは、寸法や設計条件(パラメータ)を関連付けることで、モデル全体を自動的に再計算する仕組みのことです。例えば、部品の幅を変更すると、その部品に取り付くねじ穴の位置や他の部品の寸法も連動して自動的に調整されます。

この設計手法を利用することで、操作が直感的になり、初心者にとっても扱いやすいCAD環境となります。同時に、設計精度が高まり、繰り返し利用できる寸法や制約を設定しておけば、同じような設計パターンを効率よく再利用できます。

特に、短納期が求められる受託設計や、量産品を扱う製造現場では、設計変更の手間を大きく減らすことが可能です。複数の設計案を短時間で比較検討できる点も、大きなメリットといえるでしょう。

3.2. アセンブリ機能

アセンブリ機能とは、複数の部品(パーツ)を正しい位置関係で組み立てる機能です。インベンター CADでは、部品同士の位置合わせや固定、回転運動の設定まで行うことができ、画面上で現実に近い状態を再現できます。

この機能を使うことで、部品同士の干渉チェックを簡単に実行でき、製造現場で発生するトラブルを事前に回避できます。さらに、モーターの動作やリンク機構を動的にシミュレーションできるため、実際の組み立てイメージをつかみやすくなります。

また、組み立て手順を設計段階で検証できるため、現場での作業効率向上にもつながります。アセンブリ機能を活用すれば、チーム内での情報共有もスムーズになり、最終的な製品の完成度を高めることができます。

3.3. 図面作成機能

3Dモデルを作成したあとは、その形状や寸法をもとに2D図面を自動生成できる点も、インベンター CADの大きな特徴です。3Dモデルで確定した情報が図面にそのまま反映されるため、手作業での転記によるミスや工数を大幅に削減できます。

特に機械設計では、JISなどの規格に沿った寸法記入や公差設定が求められます。インベンター CADには「スタイル&規格エディタ」が用意されており、寸法・記号・書式をまとめて管理できます。これにより、社内標準や規格に合わせた図面テンプレートを簡単に運用でき、多くの作業を自動化・半自動化できます。

初心者にとっても、図面作成時のエラーが減るのは大きな利点です。3Dモデルと図面の整合性を保ちながら高品質な図面を効率よく作成できるため、設計精度と作業効率の両立が実現します。

3.4. シミュレーション・解析機能

インベンター CADには、基本的な応力解析や振動解析といったシミュレーション機能が標準で備わっています。これにより、試作を行う前の段階で、部品にかかる力や変形の傾向を把握することが可能です。

さらに、Inventor Nastran(別途ライセンス/PD&M Collectionに含まれる)を利用すれば、線形・非線形解析、座屈解析、振動解析、熱伝導解析など、より高度な有限要素解析(FEA)にも対応できます。一般的には「基本的な解析はInventor、より複雑な解析はInventor Nastran」と使い分けるのが一般的です。

こうしたシミュレーションを活用することで、試作品の製作回数を減らし、開発コストを大幅に削減できます。特に軽量化が求められる部品の設計や、高負荷条件に耐える構造設計では大きな効果を発揮します。安全性と信頼性の向上に加えて、量産時のコスト削減や開発スピードの向上にもつながります。

4. インベンター CADが活用される業界・分野

インベンター CADが幅広い分野で利用されている理由は、高度な3Dモデリング機能、設計変更への柔軟さ、そして図面作成の効率性など、総合的に優れた性能を持っているからです。

特に、寸法精度が求められる部品製造や、耐久性を重視する機械設計の現場では、その効果を最大限に発揮します。操作性のわかりやすさとプロ向けの機能が両立している点も、多くのユーザーが導入を進める大きな理由となっています。

ここでは代表的な活用事例として「製造業」と「その他の分野」に分け、インベンター CADがどのように役立っているのかを具体的に見ていきましょう。

4.1. 製造業での活用

製造業、特に機械設計や金型設計の分野では、インベンター CADは日常的に活用されています。設計の初期段階から部品形状を3Dモデル化し、動作確認を行いながら改良を加えることで、試作回数を減らし、開発スピードを大幅に高めることができます。

さらにアセンブリ機能を活用すれば、組み立て後に発生しがちな部品同士の干渉を事前に確認でき、不具合を未然に防ぐことが可能です。これにより、コスト削減や納期短縮はもちろん、クレーム発生リスクの低減にもつながります。

また、CADの導入効果を最大化するには「標準化」と「自動化」も重要です。インベンター CADはiLogicによるルールベース設計に対応しており、ルーチンワークを効率化できます。これにより、生産性を高めつつ人的ミスも削減できる点は、多くの企業で評価されています。

4.2. その他の分野

インベンター CADは製造業に限らず、建築設備の配管設計、産業機械のレイアウト検討、さらにはロボット工学の研究開発など、多様な分野でも活用されています。たとえば大規模プラントの設計では、一部を3D化してスペースの使い方や配管の干渉を事前にシミュレーションすることで、設計の確実性を高めています。

また、近年は3Dプリンターとの連携によって、設計データをそのまま試作品として出力する取り組みも増えています。インベンター CADはこのような新しいワークフローにも対応し、さらにFusion 360などのクラウド対応ソフトと併用することで、設計から試作までの流れをより効率化することができます。

教育分野においても、インベンターは重要な役割を果たしています。高校や専門学校、大学などで学生向けライセンスが提供されており、授業や実習で実践的な設計を学ぶ環境が整っています。こうした教育現場での普及は、今後さらに多くの分野でインベンター CADの利用拡大につながると考えられます。

5. インベンター CADの始め方

インベンター CADを導入・使用する際に最初に確認すべきことは、パソコンの性能です。ソフトが快適に動作できる環境を整えておくことが、その後の作業効率を大きく左右します。また、ライセンスの取得方法や無償体験版の利用方法についても、早い段階で把握しておくと安心です。

初心者の方は、まずインストールや初期設定の流れを理解し、疑問点があれば公式サイトやユーザーコミュニティを活用するのがおすすめです。手順をきちんと確認してから進めることで、インストールミスや設定の不備を防ぐことができます。

ここからは、システム要件の確認、ソフトウェアの入手、そして初期設定という3つのポイントに分けて解説していきます。

5.1. システム要件の確認

インベンター CADは3D設計を扱うため、ある程度の性能を持ったパソコンが必要です。対応OSはWindows 10/11(64bit)で、メモリは小〜中規模の設計であれば16GB程度でも動作しますが、公式要件では32GBを推奨しています。大規模なアセンブリや数千部品規模を扱う場合は、32GBを超えるメモリを用意するのが望ましいでしょう。案件の規模やアドインの有無によって必要な容量は変わるため、体験版で実際のデータを使い、負荷テストを行って確認することをおすすめします。

また、高性能なグラフィックカードを搭載していると、表示や操作がより快適になります。CPUもマルチコア対応のものを推奨します。特に大規模アセンブリを扱う場合、CPUの処理能力に余裕があると作業効率が大きく向上します。

さらに、インストール前には十分なストレージ容量を確保し、OSやグラフィックドライバーが最新の状態になっているかを確認しておくことも大切です。こうした基本的な準備を怠らないことで、インストール時のエラーや動作不良を未然に防ぐことができます。

5.2. ソフトウェアの入手方法

インベンター CADのライセンスは、サブスクリプション形式で提供されています。月単位または年単位で契約し、その間は最新バージョンの利用やサポートを受けられる仕組みです。常に最新機能を使えるため、長期的に安心して運用できます。

初心者がまず試すのであれば、Autodesk公式サイトで配布されている無料体験版がおすすめです。利用できる期間は限定されますが、インストールから基本操作まで一通り試すことができ、導入を検討している方にとって大きな判断材料になります。

また、教育機関に所属している場合は学生ライセンスを活用できます。一定期間フル機能を無料で利用できるため、授業や自主学習の環境づくりに役立ちます。こうした制度をうまく利用すれば、コストを抑えながら安心して学習をスタートできます。

5.3. インストールと初期設定

インストールの際は、まずAutodeskアカウントを作成する必要があります。アカウントを登録したらライセンスの種類を選択し、指示に従ってソフトウェアをダウンロードします。ファイル容量が大きいため、インターネット回線が遅い場合はダウンロードに時間がかかる点に注意してください。

ダウンロードが完了したらセットアップファイルを起動し、インストール先を指定します。初めての方はデフォルト設定のまま進めるのが安全ですが、必要に応じて言語パックや追加オプションを選択することもできます。

起動後は、テンプレートや単位系の設定、ツールバーの表示方法などを調整しておくと、作業環境が整いスムーズに使い始められます。最初に適切な初期設定を行っておくことで、操作時の混乱や後々の修正作業を減らせるでしょう。

6. 学習の進め方とおすすめリソース

インベンター CADを効率よく身につけるためには、無計画に進めるのではなく、段階を踏んだ学習プランを立てることが大切です。独学で学習する人もいれば、学校や専門講座で体系的に学ぶ人もいますが、どちらの場合でも基本から丁寧に積み上げていく姿勢が重要です。

特に最初のうちは、スケッチ操作やパーツ作成の流れといった基礎をしっかり理解しておくことが欠かせません。基礎が不十分なまま高度な機能に手を出すと、操作に迷い、かえって混乱してしまうことが多いからです。

ここでは、効果的な学習の順序、活用できる具体的なリソース、そしてスキル証明につながる資格取得について解説していきます。

6.1. 効果的な学習順序

学習の第一歩は、スケッチの基本操作を身につけることです。2Dのスケッチを描き、その形状を押し出しや回転させて3Dモデルを作成する仕組みを理解すると、CADの基礎操作が自然と身につきます。

次のステップでは、孔開けやリブ追加などのフィーチャー機能を使って複雑な部品を作成します。その後、アセンブリ設計に進み、複数の部品を組み合わせて動作や干渉を確認する練習をすると、実際の設計プロセスをイメージしやすくなります。

さらに進めば、2D図面の作成や寸法・公差の記入、そしてシミュレーション機能を用いた強度や動作の確認へと学習を広げていきます。段階を追って学習することで、無理なく全体の流れを理解でき、スキルアップもスムーズに進むでしょう。

6.2. 学習リソース

学習の基本となるのは、Autodesk公式のドキュメントやチュートリアルビデオです。操作手順が図解や動画で解説されており、初めての人でも理解しやすい内容になっています。

また、インターネット上にはCADチュートリアルを多数掲載している学習サイトや、YouTubeなどの動画プラットフォームで公開されている解説動画も豊富です。これらを利用すれば、自分のペースで学び直したり、必要な部分だけを重点的に練習することができます。

加えて、専門書籍やオンライン講座も数多く用意されています。初心者向けに体系立てて学べる教材を選ぶと、基礎から応用まで段階的に習得できるでしょう。特に、3Dモデリングから2D図面生成まで一貫したレッスンプランを含む教材を選ぶと、効率よくスキルを磨けます。

6.3. 資格取得について

インベンター CADのスキルを客観的に証明したい場合は、資格取得を目指すのも効果的です。Autodesk社が提供する認定資格試験があり、合格すれば自分のスキルレベルを公式に示すことができます。

資格を取得することは、転職活動や社内での評価向上につながるだけでなく、学習のモチベーション維持にも役立ちます。学習のゴールを資格に設定することで、計画的に学習を進めやすくなるでしょう。

ただし、試験範囲は基礎的な操作だけでなく、シミュレーションや高度な機能も含まれる場合があります。そのため、事前に出題範囲を把握し、模擬試験や参考書を活用した対策を行うことが合格への近道となります。

7. 実際に始めるための第一歩

ここまで紹介してきた動作環境の準備や導入手順、学習の流れを踏まえ、いよいよ実際の操作にチャレンジしてみましょう。まずはインベンター CADをインストールし、基本的な操作に慣れることが第一歩です。

最初から難しいモデルに挑戦する必要はありません。シンプルな部品や小規模なアセンブリ設計から始めることで、操作感を自然に身につけられます。実際に手を動かす中で疑問点が出てきたら、コミュニティや公式リソースを活用して解決していくと、学習がスムーズに進みます。

ここでは、最初に習得しておきたい基本操作と、モチベーションを維持するための練習プロジェクトについて整理します。

7.1. 最初に覚えるべき基本操作

インベンター CADを起動したら、まずは作業画面のインターフェースを確認しましょう。操作パネルやツールバーの名称を覚え、スケッチモードの入り方や画面の視点切り替えを練習すると、全体像を把握しやすくなります。

次に、簡単なスケッチを描いてみて、押し出しや回転などの3Dモデル作成機能を体験してみましょう。寸法を入力して形状を変更し、その変化がモデル全体にどう影響するかを確認すると、パラメトリックモデリングの仕組みが理解できます。

さらにアセンブリ設計では、複数の部品を組み合わせて配置し、拘束を加えて位置や動きを設定する練習をしましょう。部品同士が正しく動くか、あるいは固定されるのかを確認できるようになると、後の応用操作がぐっと楽になります。

7.2. 練習用プロジェクトの提案

練習のスタートには、立方体や円柱といった単純な形状を作る課題がおすすめです。スケッチを押し出し、穴を開けたり面取りしたりといった基本的なフィーチャーを組み合わせることで、モデリングの基礎が自然に身につきます。

アセンブリ練習では、一度作成した部品を複数配置して、簡単なギアやシャフトを組み立てる課題に挑戦すると良いでしょう。ここで干渉チェックを行えば、設計上の不具合を見つける訓練にもなります。

モチベーションを保つには、実生活で使う身近なものを題材にすると効果的です。例えば、ペンやホチキスといった文房具をモデリングしてみたり、シンプルな家電を再現してみたりすることで、実物を計測しながらCAD化する流れを体験できます。こうした小さなプロジェクトは、楽しみながらスキルを積み上げるのに最適です。

8. よくある質問(FAQ)

Q1: 他のCADソフトウェアとの互換性はありますか?

A1: インベンター CADは、さまざまな形式でのエクスポート・インポートに対応しています。代表的な中立フォーマットであるSTEPやIGESはもちろん、他CADで作成されたデータをそのまま開いたり配置したりすることが可能です。さらにAnyCAD機能を利用すれば、変換を行わずに他CADのデータを参照できるため、異なるソフトとのやり取りがスムーズに行えるのが特長です。

Q2: 習得にはどのくらいの期間が必要ですか?

A2: 習得にかかる時間は個人差がありますが、一般的には基本操作を一通り使えるようになるまでに数週間から数か月程度かかることが多いです。無理のない範囲で小さな課題を繰り返し練習することで、徐々にスキルを確実に積み重ねることができます。

Q3: 独学でも習得できますか?

A3: はい、独学でも十分に習得可能です。公式のチュートリアルや学習サイト、YouTubeなどの動画解説といったリソースが豊富に揃っているため、自分のペースで進められます。ただし、実際の業務で活用する場合は、先輩や同僚からのアドバイスやフィードバックを得ることで、より早く実務に適したスキルを身につけることができます。

9. まとめ

本記事では、インベンター CADの基本的な考え方から代表的な機能、導入の流れや学習方法、そして最初に取り組むべき操作までを整理して紹介しました。パラメトリックモデリングによる効率的な設計変更や、アセンブリ設計による部品干渉チェックなど、実務に直結する機能が多く備わっていることをご理解いただけたと思います。

最新の3D CADソフトを活用することで、作図作業の手間を減らすだけでなく、設計精度やスピードの向上、さらにはシミュレーションによる試作削減など、多くのメリットが得られます。その結果、設計者は創造的なアイデアに集中でき、製品品質の向上にもつながります。

まずは体験版や学生向けライセンスを利用して実際に操作してみることから始めましょう。基本操作を身につけ、少しずつ応用範囲を広げていくことで、自然と実務で使えるスキルが育っていきます。インベンター CADを習得すれば、設計現場での競争力を高めるだけでなく、キャリア形成にも大きな強みとなるはずです。

今こそ、最初の一歩を踏み出す絶好のタイミングです。

大手ゼネコンBIM活用事例と 建設業界のDXについてまとめた ホワイトペーパー配布中!

❶大手ゼネコンのBIM活用事例

❷BIMを活かすためのツール紹介

❸DXレポートについて

❹建設業界におけるDX

<参考文献>

Autodesk Inventor ソフトウェア | Inventor 2026 の価格と購入(公式ストア)

https://www.autodesk.com/jp/products/inventor/overview

Inventor のダウンロード | Inventor 無償体験版 | Autodesk

https://www.autodesk.com/jp/products/inventor/free-trial

3D CAD | Inventor チュートリアル 入門 | Autodesk

https://www.autodesk.com/jp/campaigns/inventor-tutorials-beginner