はじめてのSolidWorks MBD|基本機能と使い方をやさしく解説

1. はじめに

製造現場で長年親しまれてきたのは2D図面ですが、近年は「図面レス化」という新しい流れが広がっています。とはいえ、初めてSolidWorks MBDに触れる方にとっては、「3Dモデルに注釈を加えるだけで本当に図面が不要になるのだろうか?」と疑問を感じるかもしれません。慣れ親しんだ図面には安心感があるからです。

しかし、製造業のデジタル化が加速するいま、ASME Y14.41(デジタル製品定義)、ASME Y14.5(GD&T)、ISO 16792(デジタル製品定義の国際規格)といった標準にもとづく取り組みが求められています。こうした背景から、MBD(Model Based Definition)は多くの企業にとって避けて通れないテーマとなりつつあります。

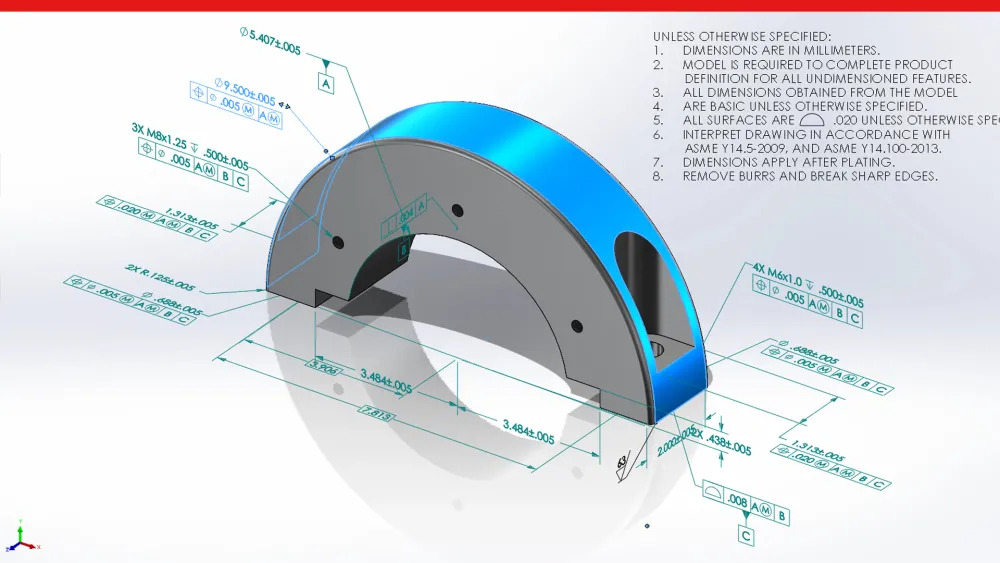

SolidWorks MBDは、3Dモデル上に寸法や公差(PMI: Product Manufacturing Information)を直接付与できるツールです。アノテーション機能を活用すれば、寸法や幾何公差、表面粗さなどをまとめて管理でき、設計レビューや海外取引先とのやり取りでも誤解を減らすことができます。さらに作成したMBDデータは3D PDFやeDrawingsとして出力できるため、専用CADソフトを持たない相手ともスムーズに情報共有が可能です。これにより、リードタイム短縮や製造プロセスの効率化に大きく貢献します。

本記事では、SolidWorks MBDの基本から操作の流れ、注意点、導入メリットやベストプラクティスまでを整理しました。CADの経験はあるけれどMBDは初めて、という方でも理解しやすい構成になっています。読み終える頃には、3Dモデルを中心に据えた設計手法を導入し、図面レス化や製造業DXの第一歩を踏み出すヒントを得られるはずです。

2. SolidWorks MBDとは?

引用:https://www.solidworks.com/ja/product/solidworks-mbd

2.1. MBDの基本概念

MBD(Model Based Definition)とは、製品に関するあらゆる製造情報を3Dモデルそのものに集約し、設計から加工、検査まで一貫して活用できるようにする設計手法です。従来の2D図面では、寸法や公差、加工時の注意点などが図面や補足資料に分散し、受け取った側が意図を正しく理解しにくいことが少なくありませんでした。MBDでは、PMI(製品製造情報)やアノテーション機能を利用して、これらの情報を直接3Dモデルに付加できるため、設計者の考えを誤解なく伝えられるという強みがあります。

MBDが注目を集めている背景には、製造業全体で進むデジタルエンジニアリングの潮流があります。ASMEやISOなどの国際標準規格でも3Dデータの積極的な活用が推奨されており、特にグローバル取引を行う企業にとっては欠かせない要素です。2D図面だけでは表現しきれない複雑な幾何条件や加工情報も、ビュー切り替えやレイアウト機能を組み合わせることで、わかりやすく共有できる点が評価されています。

さらに、情報を3D空間に集約できることは、後工程での製造エラー低減にも直結します。とくにSTEP AP242などセマンティックPMI対応のシステム環境では、3DモデルをそのままCAMや検査装置に渡すことが可能で、寸法の読み違いや伝達ミスを大幅に減らし、手戻りを最小限に抑えられます。こうした背景から、SolidWorks MBDは実務に即した3D設計ツールとして広く支持されているのです。

2.2. SolidWorks MBDの位置づけと利点

SolidWorks MBDは、長年にわたり幅広い分野で利用されてきたCADソフト「SolidWorks」に追加して使える別売の拡張機能(アドイン)です。Standard/Professional/Premiumといった通常ライセンスには含まれていないため、導入時にはMBD用ライセンスの有無を確認する必要があります。つまり、従来のSolidWorksにMBD専用のツールセットを加えることで、3D設計の段階から図面レス化を見据えた情報付加が可能になるのです。

この仕組みによる最大の利点は、設計情報を一元管理できる点にあります。従来は2D図面と3Dモデルが別々に管理され、どちらか一方の修正漏れによる整合性崩れが問題となっていました。MBDを導入すれば、寸法や公差の更新が3Dモデルと直接連動するため、誤記や差し戻しのリスクを大幅に減らせます。

さらに、3D PDF出力やeDrawingsとの連携により、専門知識を持たない人でも3Dモデルを回転・拡大して確認できる点は大きなメリットです。製造現場や外注先でも同じ3Dデータを閲覧できる環境を整えれば、情報共有がスムーズになり、コミュニケーションロスを最小化できます。こうした効果を活かしながら、SolidWorks MBDは設計から製造までのプロセス全体を効率化し、企業全体のデジタル化推進に大きく貢献しているのです。

3. SolidWorks MBDの基本機能

3.1. 3Dモデルへの直接注釈

SolidWorks MBDの大きな特長は、3Dモデルそのものに寸法や公差、表面仕上げの指示を直接追加できる点です。これにより、従来の図面では見落としやすかった細かな指示内容まで確実に盛り込めます。さらに注釈はビューごとに整理できるため、複雑な部品であっても情報が混乱せず、常に見やすいレイアウトを保つことが可能です。

アノテーションビューを活用すれば、複数の3Dアノテーションビューを作成し、それぞれに異なる表示状態を設定できます。たとえば「全体寸法用」「加工指示用」「検査用」といったビューをあらかじめ用意しておけば、必要な情報だけを切り替えて表示できるため作業効率が高まります。さらにDimXpert機能を組み合わせることで、寸法や公差を自動算出・自動配置でき、設定作業の負担を大幅に軽減できます。

こうして追加された注釈情報はそのままPMI(製品製造情報)として扱えます。ASME Y14.41/Y14.5やISO 16792といった国際規格のガイドラインに沿った表記運用が可能となり、情報の標準化や一貫性の確保に役立ちます。製造情報を3Dモデルに集約することで、誤解や伝達ミスを防ぎ、製造エラー削減につながる点も大きな利点です。

3.2. 主な機能とその活用

SolidWorks MBDでは、ビューレイアウトやカスタムビュー機能を利用して、複数のアノテーションセットをまとめて管理できます。これにより、「設計レビュー用」「海外取引先への提出用」「社内の製造指示用」といったように、用途や対象者に合わせた表示パターンを事前に作成しておくことが可能です。

作成したアノテーション付き3Dモデルは、3D PDFやeDrawings形式に出力できます。3D PDFであれば専用ソフトがなくても手軽に閲覧できるため、紙の図面をスキャンして送付するといった手間を省けます。結果として、社内外のコミュニケーションがスムーズになり、図面レス化による紙資源削減や保管スペースの節約といった効果も得られます。

さらに、製造業DXを推進する観点からも、SolidWorks MBDはデータ共有と設計効率化を実現する重要なツールです。設計変更が生じても3Dモデルを更新するだけで、関係者全員に最新情報を即時に共有できます。加えて、ISOやASMEなどの国際規格に準拠した情報管理が可能なため、グローバル展開を進める企業や海外取引が多い組織にとっても、信頼性の高い仕組みとして活用できます。

4. SolidWorks MBDの使い方

4.1. 初期設定とインターフェース

SolidWorks MBDを利用する前に、まずアドインが有効になっているかを確認しましょう。SolidWorksのメニューから「アドイン設定」を開き、「SolidWorks MBD」のチェックボックスをオンにすると、専用のインターフェースが使用できるようになります。この段階で、自分の作業スタイルに合わせてツールバーやコマンドを配置しておくと、後の作業効率が大きく向上します。

インターフェースには主にアノテーション追加用のコマンドが集められており、寸法・公差・シンボルなど豊富なオプションを選択できます。たとえば製品設計では、全体の寸法から細部の穴加工まで一括で管理可能ですし、機械設計では強度に関わる重要部分の公差を正確に指示することができます。

さらに文字サイズやフォントスタイルも自由に設定できるため、社内ルールや業界標準に合わせて表記を統一するのも容易です。最初にきちんと初期設定を整えておくことで、その後の編集やデータ共有がスムーズに進み、運用全体の安定性が高まります。

4.2. 具体的な操作手順

基本的な操作の流れは、まず対象となる3Dモデルを開き、アノテーションビューを作成するところから始めます。ビューを作成することで、正面図やアイソメ図など複数の角度からモデルを固定し、見やすい状態で表示できます。その上で、寸法注釈や表面粗さなど必要な情報を順次追加していきます。

例えば、DimXpert機能を利用すると寸法配置を自動化でき、主要な寸法は瞬時に設定されます。その後に必要な部分を手動で修正したり、追加の注記を加えることで完成度を高められます。また、表面処理や材質などの情報を追記したい場合は、テキスト注記を挿入し、見やすい位置に配置することで関係者に分かりやすく伝えられます。

最終的に作成した3Dアノテーションビューは、3D PDFとしてエクスポートすれば、SolidWorksを持たない端末でも閲覧可能です。同時にeDrawings形式に書き出しておけば、モデルの回転や断面表示などインタラクティブな操作も可能になります。こうして完成したMBDデータは、設計レビューから製造現場、さらには検査工程まで一貫して共有でき、図面レス化を現実的に推進する強力な手段となります。

5. 実践的な使い方とワークフロー

5.1. 設計プロセスでの活用

SolidWorks MBDの基本的な使い方として、設計初期の段階から3Dモデルに寸法や公差を付与し、それらを常に最新状態で管理する方法があります。設計変更が発生した際も、従来のように2D図面を探して修正する必要はなく、3Dモデルに直接注釈を追加・編集するだけで済むため、更新作業にかかる時間を大幅に削減できます。

さらに、3Dアノテーションビューをチーム全員で共有しておけば、デザインレビューの効率も大きく向上します。リモートワークのメンバーであっても、3D PDFを通じて同じモデルを確認しながらコメントでき、誤解や不整合を事前に発見しやすくなります。特に海外拠点や取引先を抱える企業では、言語の違いを超えて視覚的に情報を伝えられる点が高く評価されています。

加えて、PMIとして登録した情報は設計段階だけでなく、シミュレーションや解析、製造プロセスでも活用可能です。製品設計から機械設計まで幅広いエンジニアが同じデータを参照できるため、情報の断片化や伝達ミスを防ぎ、コミュニケーションロスを抑える大きな効果が得られます。

5.2. 製造・検査での活用

製造現場では、いまだに紙図面を見ながら加工を行うケースが多く残っています。しかし、SolidWorks MBDを導入すれば、作業者は3D PDFやeDrawingsを活用してモデルを直接確認しながら加工を進められるようになります。モデルを回転させて穴の深さを確かめたり、寸法の位置関係を立体的に把握したりできるため、加工ミスや見落としのリスクが大幅に減少します。

検査工程でもMBDデータは有効です。たとえば検査用に専用の3Dビューを準備しておけば、測定手順や基準面の参照方法を明確に示せます。また、CMM(座標測定機)や各種検査装置がSTEP AP242などセマンティックPMIに対応している場合、寸法情報を自動的に抽出し、測定プログラムを生成することも可能です。そのためには、利用するフォーマットやシステムの対応状況を事前に確認することが不可欠です。

このように、加工から検査までの一連の流れを効率的に進められることで、二重作業を防ぎ、製造エラーの削減やスケジュール遅延の防止にも直結します。

5.3. コラボレーションの改善

MBDを最大限に活用するには、設計部門だけでなく社内外を含む協力体制の整備が欠かせません。例えば、設計者が付与した3Dアノテーションを生産技術部や品質保証部が即座に確認し、フィードバックできるフローを整えるだけでも業務スピードは飛躍的に向上します。

さらに、海外の取引先や外注先とのやり取りでは、時差や言語の違いに左右されずに情報を共有できる点が強みです。3D PDFを利用すれば、翻訳や口頭での説明を補わなくても視覚的に多くの情報を伝達可能です。表現が曖昧で誤解を生みやすい要件も、アノテーションによって明示できるため、トラブルの未然防止につながります。

このように、SolidWorks MBDを導入することで設計効率化と情報伝達の精度が同時に高まり、結果的にサプライチェーン全体の連携強化や業界全体への普及効果も期待できます。

6. 品質管理とベストプラクティス

6.1. MBDデータの品質確保

MBDを運用するうえで最も重要なのは、3Dモデルに登録する注釈の正確性です。寸法や公差の数値に誤りがあれば、どれだけ見やすいアノテーションビューを用意しても、そのまま製造エラーにつながってしまいます。そのため、注釈を追加する際や設計変更が行われるたびに、必ずレビューやチェックを行える仕組みを整えておく必要があります。

また、情報を詰め込みすぎるのも避けるべきです。過剰な注釈を追加すると画面が煩雑になり、かえって重要なポイントが埋もれてしまいます。用途に合わせてビューを分け、必要最低限の情報を最適な視点で表示することが、運用のベストプラクティスといえるでしょう。

特に製品製造情報(PMI)は、国際標準に準拠して一貫して扱うことが求められます。ASME Y14.41やASME Y14.5、ISO 16792といった規格が定める表記ルールや要求事項を参照し、注釈の文言や記号を統一して管理することが推奨されます。こうした取り組みを徹底することで、海外取引先や国際プロジェクトでの誤解や不整合を効果的に減らすことができます。

6.2. 標準化と統一

社内でMBDを円滑に運用するには、注釈スタイルや寸法単位、公差の付与ルールを統一しておくことが欠かせません。たとえば「小数点以下は3桁まで」「公差はASME規格に準拠する」といった明確なルールを設定しておけば、部署が異なるメンバーが作成したデータであっても混乱なく利用できます。

こうした標準化は、人の入れ替わりが多い現場ほど効果を発揮します。新人や外注先の担当者に作業を引き継いでも、ルールが明文化されていれば一定の品質を保つことができます。さらに、テンプレートやマクロを準備しておけば、設定ミスを防ぐと同時に作業効率の向上も期待できます。

また、標準化したフォーマットに基づいてMBDデータを蓄積していけば、将来的には製造データの分析や自動化(APIの活用など)にもつなげやすくなります。長期的な視点で見ても、標準化と統一は企業全体の生産性向上に直結する欠かせないステップです。

6.3. データ管理とバックアップ

MBDデータは設計の中心となる重要な情報資産であるため、データ管理とバックアップの体制をしっかり構築する必要があります。PDM(製品データ管理)システムを導入している場合は、バージョン管理や改訂履歴を自動的に追跡できるよう環境を整えておくことが基本です。

さらに、万が一ファイルが破損したり誤って削除されたりしても、バックアップ体制が整っていれば復旧が容易です。サーバーの自動バックアップやクラウドストレージへの定期保存など、複数の手段を組み合わせてデータロスのリスクを最小化してください。

また、MBDデータは3D CADファイルであるため、ファイルサイズが大きくなりがちです。そのため、ネットワーク帯域やサーバーのストレージ容量を定期的に見直し、処理能力や保存環境を適切に保つことも忘れてはいけません。

7. トラブルシューティングとFAQ

7.1. よくある問題と解決法

SolidWorks MBDを導入した直後によく見られる問題として、注釈が表示されなかったり、表示が切れてしまったりするケースがあります。こうした場合は、表示設定を調整したり、アノテーションビューを再配置したりしてみましょう。ビューアングルが適切でない、または注釈同士が重なっていることが原因となっている可能性があります。

また、ビューレイアウトを切り替える際に動作が重くなることもあります。特にアノテーションの数が多いモデルでは、PCの性能によって処理が遅くなることがあるため、不要な注釈を非表示にする、あるいは高性能なグラフィックカードを導入するなどの対策が有効です。

さらに、ファイルサイズが過度に大きくなると動作に支障をきたす場合があります。その際は、モデル内の履歴や不要な参照を整理したり、細かすぎるトポロジーを簡略化して必要最小限のディテールに留めることで、ファイルを軽量化できます。こうした工夫を行うことで、3Dアノテーションビューを快適に操作できる環境を整えることができます。

7.2. 他システムとの連携問題

MBDを導入した後に課題となるのが、CAMシステムや検査装置とのデータ連携です。たとえば、使用しているCAMソフトが3Dアノテーションを正しく読み取れなかったり、公差情報を活用できなかったりするケースも少なくありません。

このような場合には、サードパーティ製のプラグインやデータ変換ツールが利用できるか確認し、最適な連携方法を検討しましょう。場合によっては、3D PDFで中間的に確認を行いながら作業を進めるといったワークアラウンドを設定する必要があります。

また、PDMやPLMシステムとの連携が十分に整っていないと、データ管理のプロセスが複雑化する恐れもあります。そのため、早い段階でIT部門やデータ管理チームと協力し、SolidWorks MBDのファイル形式を含めた包括的な運用ルールを策定しておくことが重要です。

7.3. FAQ集

Q: SolidWorks MBDのライセンスは別途必要ですか?

A: はい。通常のSolidWorksライセンスに加えて、MBD専用のアドインライセンスが必要な場合があります。購入形態によって異なるため、最新の公式情報を確認してください。

Q: 2D図面は完全に不要になるのでしょうか?

A: 理想的には図面レス化を目指せますが、現実には取引先や製造現場から2D図面を求められるケースもあります。そのため、当面はMBDと2D図面を併用し、段階的に移行していく方法が現実的です。

Q: eDrawingsと3D PDFはどのように使い分ければよいですか?

A: どちらも3D CADソフトを持たない環境で利用できますが、eDrawingsは注記ビューの切り替えや分解表示、断面表示などの操作機能が充実しています。一方、3D PDFは閲覧環境の汎用性が高いため、相手の状況や目的に応じて選択するのがおすすめです。

Q: 3D PDFでDimXpertの寸法も確認できますか?

A: はい。3D PDFはフィーチャ寸法、参照寸法、そしてDimXpertによる注記寸法の表示に対応しています。

8. 応用機能と発展的活用

8.1. API活用による自動化

SolidWorksにはAPI(アプリケーションプログラミングインターフェース)が搭載されており、MBDの領域でも自動化を進める余地があります。たとえば、マクロを組んで繰り返し行う作業を自動化すれば、製品製造情報の入力やアノテーションの一括設定を効率よく行うことができます。

特に大量の部品を取り扱うケースや、同じ寸法公差を繰り返し設定する必要がある製造現場では、APIを活用することで作業効率を大幅に改善できます。社内にプログラミングスキルを持つ人材がいれば、独自のツールを開発し、標準化されたテンプレートに基づいて寸法情報を自動挿入する仕組みを構築することも可能です。

このように、MBDを導入した後もAPIを活用して高度な自動化を進めることで、作業の属人化を防ぎ、組織全体の生産性をさらに底上げできる可能性があります。

8.2. 他SolidWorks製品との統合

SolidWorks MBDは、他のSolidWorks製品やアドイン(例: SolidWorks SimulationやSolidWorks CAM)との統合も可能です。たとえば、設計段階で付与した寸法や公差をそのまま解析条件として利用すれば、シミュレーション結果を反映したうえで再度公差を見直すといった工程をスムーズに回すことができます。

また、SolidWorks CAMを用いれば、MBDに含まれる加工情報を下流工程に反映しやすくなります。特にPMIを活用できるCAM機能(例:Tolerance-Based Machining)では、NCプログラム生成を効率化できるため、手戻りや設定ミスを減らすことが可能です。さらに、PDMシステムと組み合わせれば、各工程での更新情報をバージョン管理でき、全員が常に最新データを共有できる仕組みを作ることができます。

こうした統合的な運用は、単なる製造プロセスの効率化にとどまらず、エラー削減や品質向上にも直結します。特に企業規模が大きくなるほどデータのやり取りが複雑化するため、MBDを軸とした一元管理の効果はより大きく発揮されます。

9. まとめ

本記事では、SolidWorks MBDの基本概念から具体的な使い方、実践的なワークフロー、さらにトラブル対策や応用方法までを幅広く解説してきました。MBDは製品製造情報を3Dモデルに集約し、設計から製造、検査までを一貫してつなぐ新しいアプローチです。従来の2D図面中心の方法に慣れていると戸惑う部分もありますが、図面レス化やプロセス効率化の流れは今後さらに加速していくでしょう。

SolidWorks MBDを導入することで、誤解の削減や設計効率の向上、海外取引のスムーズ化など、多くのメリットが期待できます。設計段階での注釈統合、3D PDFによる情報共有の迅速化、DimXpertを用いた自動寸法付けといった機能は、組織内外のコミュニケーションを大きく変革します。また、検査工程での製造エラー削減や、デジタルエンジニアリング技術の習得による競争力向上にも直結します。

導入にあたっては、まずは小規模なプロジェクトから試してみるのが現実的です。実際に使うことで標準化の課題やシステム連携のポイントが見えてきます。その後はAPIによる自動化や他のSolidWorks製品との統合へと展開し、より高度で幅広い活用へと発展させることができるでしょう。

これからの製造業において、図面レス化とDX推進は避けて通れないテーマです。その第一歩をSolidWorks MBDで踏み出し、自社の設計・製造プロセスを進化させてみてはいかがでしょうか。

建築・土木業向け BIM/CIMの導入方法から活用までがトータルで理解できる ホワイトペーパー配布中!

❶BIM/CIMの概要と重要性

❷BIM/CIM導入までの流れ

❸BIM/CIM導入でよくある失敗と課題

❹BIM活用を進めるためのポイント

についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>

SOLIDWORKS MBD | SOLIDWORKS

https://www.solidworks.com/ja/product/solidworks-mbd

DimXpert ツール(DimXpert Tools) – 2025 – SOLIDWORKS ヘルプ

https://help.solidworks.com/2025/japanese/SolidWorks/sldworks/c_dimxpert_tools.htm