CADPACとは?建築設計・製造業での活用事例と導入メリット

1. はじめに

CADPACは、日本の建築設計や製造業で幅広く利用されているCADソフトの一つです。2D設計から3D設計への移行が進む中、効率的かつ正確な図面作成を行うためには、扱いやすい機能と柔軟なカスタマイズ性を備えた製品が求められます。CADPACは、そのようなニーズを満たすために設計されてきたソフトウェアであり、部品図や組立図、施工図といった多様な図面に対応できる点が大きな特長です。

さらに、建築設計の現場では建築基準法に沿った図面作成や構造図の正確な検討が欠かせません。一方、製造業では2D設計をベースにしつつも、高度な3D設計やCAM連携を通じて量産までのプロセスを効率化させたいという期待があります。こうした幅広い工程に応えられるソフトとして、CADPACは多彩なファイル形式への対応や使いやすい操作性で注目を集めています。

本記事では、CADPACとはどのようなCADソフトなのかという基礎的な概要から始まり、具体的な導入メリット、さらには実際のCADPAC活用事例を通じて、どのような業界・企業に適しているのかまでを総合的に解説します。本記事を通じて、CADPAC導入企業の成功例や操作のコツを把握し、具体的な導入手順や注意点を理解することで、部品図作成や建築図面作成の効率化、3D設計へのスムーズな移行など、多くの課題を解決するための指針を得ていただければと思います。

2. CADPACとは?基本機能と特徴

CADPACは、日本の建築設計や製造業界の現場で培われたノウハウを反映して開発されたCADソフトです。2D設計から3D設計までをカバーし、さまざまな業種で用いられている点が特筆すべきポイントといえます。例えば、建築図面作成では施工図や構造図などの専門図面を効率的に作るための機能が豊富に搭載されており、建築基準法など各種規制への対応も見据えた正確な図面制作のサポートが可能です。

製造業分野においても、部品図作成や組立図の生成をスムーズに行えるだけでなく、3D加工工程へとつなげるCAM連携の機能があるため、設計データをそのまま製造プロセスに活かせます。開発当初から日本の現場で必要とされる要素を積極的に取り込み、それを積み重ねてきた歴史があるため、CAD初心者から上級者まで幅広く学習しやすい環境が整備されているのです。

他にも、操作性の高さがユーザーから評価されています。インターフェースは直感的に使えるように設計されており、導入後の研修コストが抑えられる点は企業にとって魅力的です。ライセンス形態も柔軟に選べるため、規模や予算に合わせたCADPACコストの検討が可能です。

このようにCADPACは建築設計や製造業の実務に根差して開発され、継続的にバージョンアップが実施されてきました。次からの小見出しで、さらに具体的な内容について詳しく見ていきましょう。

2.1. CADPACの歴史と開発背景

CADPACの歴史は、日本の現場で必要とされる機能を積み上げてきた軌跡でもあります。もともとは日本の製造業での図面作成を効率化することを目的として開発され、段階的に建築設計分野にも進出していきました。これまでの開発過程では、2D設計をより効率的に行うためのコマンドやショートカットが充実し、それを下支えする形で3D設計機能が追加されてきたという背景があります。

特に、日本の図面文化に合わせた寸法表記や部品情報の管理機能が使いやすい形で落とし込まれているため、他国製の汎用CADソフトと比較した場合にローカルルールを反映しやすいことが特徴とされています。開発当初から国内のユーザーコミュニティやフィードバックを大事にしてきた結果、微細な要望にも応えるアップデートが継続的に行われる点が大きな魅力です。

また、建築分野にフォーカスする際には、施工図や構造図などの仕様に合わせて独自のテンプレートやチェック機能を整備してきました。それらの対応は大企業のみならず、中小企業や個人事業主にも広く利用されており、CADPAC導入企業のすそ野を着実に広げています。

こうした開発背景から、現場が求める実用重視のCADソフトとして、長年にわたって選ばれ続けてきたのです。

2.2. 2Dおよび3D設計への対応

CADPACの大きな特長として、2D設計と3D設計の両方にしっかり対応できる点が挙げられます。たとえば、初期段階では紙の図面をベースに2D設計でイメージを固め、その後3Dモデルを用いて詳細設計やシミュレーションに移行するという流れが多くの企業で一般化しつつあります。CADPACを使えば、この工程を連動させることが可能で、2D設計を行った図面情報をそのまま3Dデータに反映しやすいのです。

さらに、2Dで入力した寸法情報や部品構成が3Dモデルに変換されるため、設計ミスへの気づきが早い段階で行えます。とくに部品図と組立図の整合性をチェックする際には、2D図面と3Dモデルを行き来しながら修正を加えることで、確実な品質管理がしやすくなります。この機能は製造業で製品の試作品を製作する際や、建築設計で複雑な構造図を取り扱う際にも役立つでしょう。

また、CADPACの3D機能はシンプルな操作を追求しているため、3D設計を始めたいが操作のハードルが高いと感じているCAD初心者にとっても安心して学べる環境です。初心者向けのマニュアルやショートカット機能の説明も充実しているので、短期間で3D設計をマスターしたい企業にとっては導入メリットが大きいといえます。

このように、2Dと3Dの両軸をスムーズに行き来できる点が、CADPACの利便性を支える要因となっています。

2.3. 対応ファイル形式の詳細

CADPACは、DXFやDWGなど海外製ソフトウェアとの互換性を確保するうえで重要となるファイル形式をはじめ、JWWといった国内で広く普及している形式にも対応しています。これにより、取引先や協力会社とのデータ受け渡しが円滑に進むため、外注先とのやり取りが多いプロジェクトでもスムーズに活用できます。

また、3Dデータのやり取りを想定している場合には、STEPやIGESなどの中立フォーマットへの出力にも対応可能です。製造工程で別のCAxシステムを使用する企業にとっては、CAM連携を進めるうえで欠かせないポイントとなるでしょう。ファイル変換時に生じるジオメトリの崩れやレイヤーの破損を最小限に抑える工夫がなされているため、設計担当者の負担を軽減するメリットがあります。

こうした豊富なファイル形式への対応は“CADPAC 互換性”という観点からも大きなアドバンテージとなります。プロジェクトの規模が大きくなると、各種フォーマットを取り扱う必要がどうしても出てきますが、CADPACなら統一的にまとめられるため、余計な作業を減らすことが可能です。

3. CADPACの強みと導入メリット

ここでは、CADPACの数ある特徴のうち、とくに導入企業が恩恵を感じやすい点をピックアップして整理します。建築設計と製造業の双方で活用されている理由が明確になると同時に、実際に使用して得られる具体的なメリットをイメージしやすくなるでしょう。操作性の良さから、企業が抱えるコスト面でのアドバンテージまで、さまざまな視点でCADPACの魅力を再確認していきます。

3.1. 建築設計での専用機能とメリット

建築設計の現場では、使用するCADが建築基準法に則した図面を作成できるかどうか、施工図や構造図の精度は十分かといった点が重要視されます。CADPACは、このような日本独自の設計要件に応えられる機能を備えており、複雑な仕上げ表や断面の表示、階高などのチェックがしやすい仕組みを持っています。

たとえば、建築図面作成時に必要な線種や寸法表記があらかじめプリセットとして用意されているため、作図者が一から設定を行う手間が省けます。さらに、施工段階で必要な詳細情報をレイヤー単位に整理できるので、作図時の混乱を最小限に抑えることが可能です。意匠図と施工図を切り替えながら確認しやすいため、設計上の整合性も向上し、完成度の高い図面を短期間で作り上げられます。

また、建築パースの生成や3Dモデルを用いた検討が比較的簡単にできることもメリットの一つです。平面図の情報を3D化して全体のイメージを把握することで、クライアントや施工担当者とのコミュニケーションが円滑に進む可能性が高まります。結果的に、設計変更のタイミングを早期に把握でき、不要な手戻りを減らせるでしょう。これらの建築設計向け機能を適切に活用することで、品質管理や法的要件のチェックを怠らず、かつ効率的に設計を進められる点こそが、CADPAC導入メリットの大きな要素となっています。

3.2. 製造業での設計支援とメリット

CADPACは国内の製造業にも数多く導入されており、特に部品図や組立図の作成でしばしば活用されています。2D設計の段階で正確な寸法情報を付与し、後に3D設計で形状シミュレーションや干渉チェックを行うといったワークフローを得意としているため、試作品の完成度が高まりやすいのが特徴です。

また、2Dで描いたデータを基に3Dモデルを簡単に生成する機能が搭載されているので、従来は別のソフトウェアに切り替えなければ行えなかった工程をCADPAC一つで完結させることができます。これにより、ソフトウェア間のファイル互換問題や操作の二重学習を避けられ、設計時間の短縮につながると考えられます。

特に製造業では、最終的にCAM連携を行って加工機械にデータを渡すケースが増えてきていますが、CADPACなら部品の形状情報やアセンブリ構造をスムーズに伝達できます。切削や穴あけ、曲げ加工といったプロセスを自動化しやすくなるため、工場内の生産性アップに直接影響する可能性があります。

これらの要素を踏まえると、CADPACの導入企業は、短いリードタイムで高品質な部品を設計・製造できるだけでなく、エラーの早期発見や手戻りコストの削減といった経済的メリットも期待できるでしょう。

3.3. 操作性のメリットとユーザーフレンドリーな設計

CADソフトを導入する際、企業が懸念するのが「操作に慣れるまでの時間」や「従業員の教育コスト」です。CADPACは導入時の負荷を軽減するため、インターフェースが日本語でわかりやすく、各種コマンドやツールバーが整理されていることが特徴です。CAD初心者が初めて触れる場合でも、基本操作を習得しやすい構成になっているため、社内研修を効率的に行えます。

また、ショートカットやコマンドのカスタマイズ機能も豊富に用意されているため、操作に慣れたユーザーはさらに作業効率を高めることができます。2D設計や3D設計においてよく使うツール類をまとめたパレットを用意するなど、業務特性に合わせたレイアウトを自由に作成可能です。こうした柔軟性があることで、個人だけでなく部署全体の生産性の底上げにも寄与します。

さらに、わからない点があればヘルプファイルやオンラインのユーザーコミュニティを利用できるため、問題解決が早いのも強みです。コミュニティでは製造業や建築設計など、同じ分野のユーザー同士で情報交換が行われており、運用に関する実践的なアドバイスが得られます。これらの取り組みは、導入メリットを高めるうえで大いに役立つでしょう。

最終的には、使い手が「思い通りに図面を描ける」感覚を得やすいソフトかどうかが、長期的な導入効果を左右します。CADPACならスムーズな学習曲線を描けるため、結果的に全体コストを抑えながら生産性向上を図ることが可能です。

4. CADPAC導入時のポイントと注意点

ここでは、実際にCADPACを導入するにあたって押さえておくべきチェックポイントを整理します。どのような企業や設計者に向いているのか、導入までの流れや必要な環境設定、そして導入後のサポート体制まで、多角的に検討しておくことでリスクを最小化できます。

4.1. 適切な企業・設計者へのマッチング

CADPACは、建築設計や製造業のいずれにも対応可能ですが、その中でも特におすすめしたいのが「日本国内の設計規格や現場事情を重視する企業」です。たとえば、建築基準法への対応や日本語の操作画面、日本語のサポート体制が充実しているため、海外製ソフトに乗り換えるよりもスムーズな導入が見込まれます。

また、中小規模の製造業で部品図作成や組立図の効率化を図りたい企業には最適といえます。必要十分な機能を揃えながらも、学習コストやライセンス料金が比較的抑えられるため、派手な機能は必要ないが実務に直結したCADソフトを探しているケースに向いているでしょう。CAD初心者が多い部署でも短期間で環境を整えられるメリットがあります。

逆に、特殊な解析機能や超大規模プロジェクトに対応するためのサーバー連携など、非常に高度な機能が必須となる場合には、他の大手CADソフトとの比較検討が欠かせません。自社における設計プロセスや要望を明確化したあとで、CADPACが提供するコア機能とのマッチングを一度しっかり評価しておくことが重要です。

こうした観点を押さえることで、一度導入した後に「やはり求める機能が足りない」「コスト面で過剰だった」といったミスマッチを防ぐことができます。

4.2. 導入の流れと必要条件

CADPACを導入する際は、まずCADPAC購入の方法やライセンス形態を確定させます。買い切り型ライセンスを選択する場合には、あらかじめ自社の予算や将来の拡張を見越して台数やバージョンを検討する必要があります。一方、サブスクリプション型であれば、導入時の一時的な費用負担は軽減されるものの、長期利用を想定する場合にはトータルコストを比較しながら慎重に判断するとよいでしょう。

動作環境については、公式から推奨スペックが提示されていますが、製造業で複雑な3Dモデルを多用する場合や、大規模な建築プロジェクトを扱う場合にはスペックを十分高めに設定することがおすすめです。メモリやグラフィックカードの性能が不足すると、ソフトウェアの動作が鈍くなり、設計作業に支障をきたす恐れがあります。

また、データ移行の手間や他ソフトからの乗り換えの場合には、既存図面ファイルとの互換性テストを社内で実施しておくと安心です。ファイル形式の変換で起こりやすいレイヤー崩れや寸法ずれなどを早い段階で確認し、必要に応じてオプション設定で問題を回避できれば、現場が混乱するリスクを下げることができます。

導入のステップとしては、まずパイロットユーザーが社内で試験運用し、操作性や作図効率を評価する方法が一般的です。その結果を踏まえて全社展開を行い、最終的に既存の作業フローに統合していく流れがよいでしょう。

4.3. サポート体制とユーザーコミュニティ

CADソフトを長期的に活用するには、アフターサポートの充実度が大変重要です。CADPACは国内企業による開発・提供が主となっているため、日本語での問い合わせがスムーズに行えます。困ったときに迅速に回答や解決策を得られるという点は、日々の設計業務を安定稼働させる上で欠かせません。

また、公式ユーザーコミュニティが存在する場合は、設計の現場に即したノウハウが集積しているため大変有用です。多くの企業が共有する課題や、その解決策が過去ログに蓄積されていることで、インターネット検索でも簡単に参照できる可能性があります。新バージョンのリリース情報や追加機能の活用事例をいち早くキャッチできるのもメリットでしょう。

さらに、建築設計や製造業それぞれのコミュニティが盛り上がっているため、業種特化のヒントやワンポイントアドバイスを得ることが容易です。部品図作成を効率アップするための小技や、施工図・構造図の作図手順など、他社事例を参考にするとスキルを着実に向上できます。

こうしたサポート体制が製品力と相まって、結果的にCADPAC導入企業の満足度を高める要因となっています。困ったときの駆け込み先が確保されているため、導入後に迷いなく活用を続けられるでしょう。

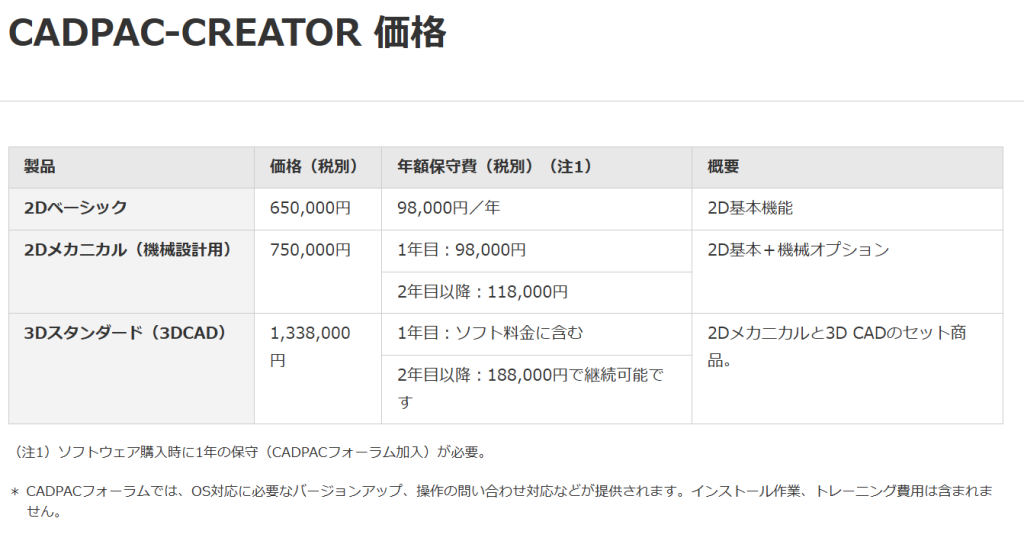

5.CADPACの価格

CADPACを導入する際に、多くのユーザーが気になるのが「価格」です。CADソフトは業務効率や設計精度に直結するため、投資としての価値を考えることが重要になります。しかし一方で、ライセンス形態や利用目的によって価格が大きく変動するため、事前にしっかり把握しておく必要があります。

本章では、まずCADPACの価格体系を整理した上で、他のCADソフトとの比較を行い、その上で導入コストを抑えるための方法について解説します。これにより、読者が自社や個人の状況に応じて最適な選択ができるようになることを目的としています。

4-1. CADPACの価格体系とは

- 永久ライセンス型:一度購入すれば長期間利用可能。ただし、バージョンアップには別途費用が発生します。

- エディション別価格:建築版、機械設計版などの用途別エディションがあり、搭載機能に応じて価格差があります。

価格を検討する際は、自社の利用規模(人数・PC台数)や業務内容に合わせて最適なライセンス形態を選ぶことが重要です。

<引用>

・CADPAC-CREATOR 価格(キャドパッククリエイター 価格) | 製品情報 | CAD Japan.com(大塚商会)

https://www.cadjapan.com/products/items/cadpac_creator_b/price.html

4-2. 他CADソフトとの価格比較

CADPACの価格は、主要CADソフトと比べると中間層に位置しています。以下の表にまとめるとイメージが掴みやすいでしょう。

| ソフト名 | 特徴 | 価格帯の目安 | 向いている利用者層 |

| AutoCAD | 国際標準。高度な機能と豊富な互換性を持つが、価格は高め。 | 数万円~(年間サブスク中心) | 大規模企業、国際プロジェクト対応が必要な設計者 |

| JW-CAD | フリーソフト。基本機能は十分だが高度機能は限定的。 | 無料 | 学習者、小規模利用者、コストを抑えたい層 |

| CADPAC | 国産CAD。必要十分な機能を備えつつ、AutoCADより安価。 | 永久ライセンス数十万円(エディションによる) | 中小企業、個人事業主、コストと機能のバランスを重視する層 |

このように、CADPACは永久ライセンスのため一見金額が高く見えますが、長い期間使えばお得になります。使用期間を考えて選択することが良いでしょう。

6. CADPACの活用事例

ここからは、実際にCADPACを使用している企業や団体の事例をご紹介します。具体的な導入効果や運用方法を見ることで、「自社でも似たような使い方ができそうだ」といったイメージを広げる助けになるでしょう。建築設計や製造業だけでなく、その他の業界にも活用例があるので、自社内での導入シーンを検討する際のヒントとしてください。

6.1CADPAC-CREATOR導入事例:株式会社壽

<参考>・デザイン・クリエィション『CADPAC ユーザー事例』

https://www.dcrea.co.jp/wp/wp-content/themes/ai-dcrea/assets/files/jirei_kotobuki.pdf

シャープペンシルやボールペン、化粧品容器の製造を手掛ける株式会社壽は、世界トップクラスのメーカーとして、高品質な製品を提供しています。設計の効率化と品質向上を目的に、CADPAC-CREATORを導入し、2D/3D連携を強化しました。

同社では、CADPAC-CREATOR 2D(18システム)、3D(8システム)を活用し、設計の初期段階では2Dで形状を検討し、3Dで精度を確認する手法を確立しました。これにより、試作回数を削減し、設計期間を大幅に短縮しました。また、3Dデータを活用することで、設計ミスを低減し、品質向上を実現しています。

特に、CADPAC-CREATOR 3Dの「巻き付け」機能を活用し、円筒状の部品配置をスムーズに行うことで、設計の自由度が向上しました。さらに、取引先の3Dデータを効率的に取り込み、柔軟な設計対応を可能にしました。

これらの導入効果により、設計スピードが向上し、納期短縮に成功しました。また、若手技術者の早期育成にも貢献し、技術力の底上げを実現しました。

6.2CADPAC-CREATOR導入事例:佐野設計事務所

<参考>・デザイン・クリエィション『CADPAC ユーザー事例』

https://www.dcrea.co.jp/wp/wp-content/themes/ai-dcrea/assets/files/jirei_sano.pdf

佐野設計事務所は、自動車部品のプレス金型設計を手掛ける企業で、設計の効率化と精度向上を目的にCADPAC-CREATOR 3Dを導入しました。

代表の佐野正巳氏は、金型メーカーから独立後、3D設計の重要性をいち早く認識し、すべての設計業務を3Dへ移行しました。CADPAC-CREATOR 3Dをメインシステムとし、直感的な操作が可能なダイレクトモデリングを活用することで、作業効率を向上させました。

特に、パートスプリッタを活用した設計管理や、3D専用マウスによる操作性の向上により、作業のスピードが大幅に向上しました。また、レベル情報のコメントを活用した部品表の自動生成システムを息子の浩士氏と共に開発し、業務の効率化を実現しました。

さらに、海外企業との取引が増加する中で、CADPAC-CREATOR 3Dの外部データ取込機能を活用し、グローバルな設計案件にも対応し、3D設計の第一人者として、多くの企業から設計相談を受けるまでになりました。

6.3CADPAC-CREATOR導入事例:株式会社インテック

<参考>・デザイン・クリエィション『CADPAC ユーザー事例』

https://www.dcrea.co.jp/wp/wp-content/themes/ai-dcrea/assets/files/jirei_intec.pdf

株式会社インテックは、自動車部品の溶接ジグや省力化機械の開発・設計・製造を行う企業で、CADPAC-CREATOR 3Dを活用して設計業務の効率化を進めています。

創業当初からCADPACを導入し、長年にわたって2D設計を続けていましたが、自動車業界の3D設計への移行に伴い、3D設計の必要性を実感しました。試行錯誤の末、ダイレクトモデリングが可能なCADPAC-CREATOR 3Dが最適であると判断し、本格導入しました。

3D設計の導入効果として、設計ミスの削減、設計時間の短縮、取引先とのスムーズなコミュニケーションが挙げられます。特に、3Dデータを活用した設計レビューを実施することで、設計の精度向上とトラブルの減少を実現しました。また、若手設計者が早期に設計業務に慣れることができる環境を整えました。

さらに、取引先の3Dデータを直接編集できる機能を活用し、設計の自由度を向上させました。今後は解析機能の導入を視野に入れ、さらなる設計精度の向上を目指しているそうです。

7. まとめ:CADPACが適している業界・企業とは?

以上のように、CADPACは建築設計や製造業をはじめとする多様な業界でその有用性を認められています。日本の建築基準法に準拠した設計や、ライン作業の精度を求められる製造現場といった、他の汎用CADソフトでは対応しきれない部分をカバーできるのが非常に大きな強みです。

特に、2D設計から3D設計へ切り替えるタイミングが来ている企業、あるいは既存のCADソフトから乗り換えを検討している企業にとって、CADPACは学習コストと経済的メリットのバランスが良い選択肢となり得ます。また、中小規模の設計事務所や個人事業主にとっては、手ごろな価格設定と柔軟なライセンス形態が導入しやすいポイントとして挙げられます。部品図作成や建築図面作成など、日常的に扱う図面のほとんどをCADPAC一つでカバーできるため、業務効率を大きく向上させる可能性があります。実際の現場では、短期間でのノウハウ蓄積や社員のスキルアップにも貢献しているとの声が多く寄せられています。

もし、今後CAM連携や複雑な3Dモデリングへの対応を見据えているのであれば、早めにCADPACの導入を検討するのも合理的といえます。導入メリットとしては、エラー減少や設計時間の短縮、コスト削減、技術者の操作負担の軽減などが明確に挙げられ、最終的には市場競争力の強化につながるでしょう。以上を踏まえ、自社のニーズや規模に照らし合わせた上で、CADPAC購入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

建築・土木業向け BIM/CIMの導入方法から活用までがトータルで理解できる ホワイトペーパー配布中!

❶BIM/CIMの概要と重要性

❷BIM/CIM導入までの流れ

❸BIM/CIM導入でよくある失敗と課題

❹BIM活用を進めるためのポイント

についてまとめたホワイトペーパーを配布中

参考文献

・デザイン・クリエィション『CADPAC-CREATOR 2D3D』

https://www.dcrea.co.jp/product/cadpac

・Jw_cad Jw_cad

・Autodesk AutoCAD(オートキャド) | 価格・製品について