BIM図面とは?2D図面との違いと導入メリットをやさしく解説

1. はじめに

近年、建築業界のデジタル化が急速に進んでおり、多くの企業が建築情報モデリング(BIM)を活用し始めています。特に「BIM図面」という言葉は、従来の2D図面にはなかった情報や可視化技術を駆使できる点から大きな注目を集めています。しかしながら、実際にBIMソフトウェアを導入しようと考えると「BIMのハードルはどの程度高いのか」「BIMとCADの違いは正確に何か」「BIMの導入戦略をどう進めればよいのか」など、多くの疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。

実務においては、建築設計の効率化はもちろんのこと、施工管理や維持管理段階でもBIMでコスト削減につながるケースが報告されています。さらに、BIMの可視化技術を用いて立体的にプレゼンテーションをすることで、関係者とのコミュニケーションが格段にスムーズになるとも言われています。その結果、建築業界のDXを推進する上で、BIMの空間把握や情報一元化という利点を活かし、高度な建築プロジェクト管理を実現したいという企業が増加しています。

本記事では、BIM図面の基本的な定義や特徴、2D図面との違いから、導入によって得られるメリットをやさしく解説します。さらに、実際のBIM活用事例として大手企業の成功例を紹介しながら、導入を検討する際に気をつけるべきポイントや乗り越えるべき課題にも触れます。これを読むことで、建築情報モデリングの全体像を把握し、自社の建築プロジェクト管理にどのように活かせるかを具体的にイメージできるようになるはずです。

ここでは、3Dモデルを中心としたBIM図面がどのように情報共有を円滑化し、どのようなROI(投資対効果)を生み出すのかといった観点も含めて、多角的に検討していきたいと思います。

2. BIM図面の基本とは?

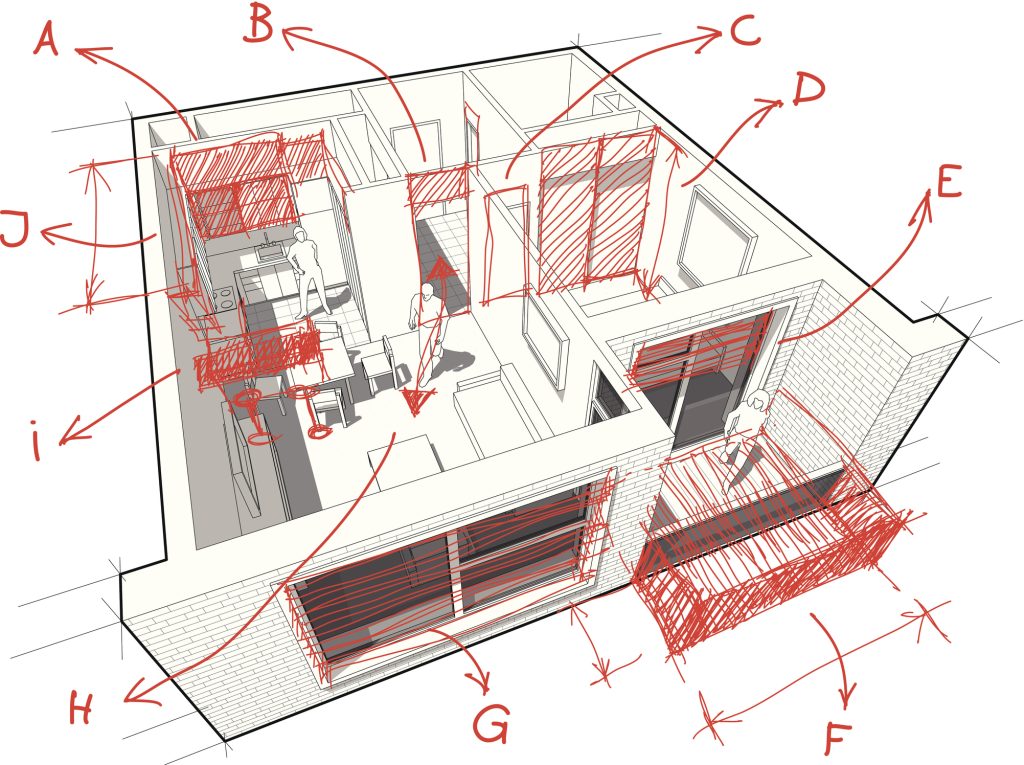

BIM図面とは、建築情報モデリング(Building Information Modeling)の考え方に基づき、3Dモデルの中にすべての部材データや寸法、材料、仕上げ、さらには施工段階のスケジュールなど、建築に必要な幅広い情報を一元的に持たせた“情報付きの設計図”を指します。すなわち、従来の2D図面とは異なり、三次元の空間を視覚的に捉えながら、計画から管理までを効率化できる点が大きな特徴です。

例えば、建築プロジェクト管理において、大枠の構造設計だけでなく細部の仕上げや設備の納まり検討も同時に進めやすくなるため、BIM教育を一通り受けたスタッフであれば即座に干渉チェックをおこない、設計変更の影響を見積もりやすくなるという利点があります。また、BIMの自動化機能によって数量拾い出しの精度が高まり、コスト算定やリスク管理に関してもより正確な判断材料を得ることができます。

建築業界のDXが進む中で、BIMの将来は非常に有望と考えられており、国際基準に沿ったBIMソフトウェアの開発も活発化している状況です。設計と施工を一体的に把握しやすいという利点は、建築設計だけでなく施工管理や維持管理の段階でも大いに役立ちますが、一方で初期投資が必要になることや、BIMのできる人材がまだまだ不足しているといった課題も見逃せません。

しかし、こうした課題を乗り越えた先には、BIMのプレゼンテーション効果を活かして施主へのアピール力を高めたり、建築プロジェクト全体の効率を大きく向上させたりできる可能性が広がっています。使いこなせるようにするためには、ソフトウェアの機能理解や運用ルールの設定が欠かせませんが、うまくいけば2D図面では得られない大きな成果を手にすることができるでしょう。

このセクションでは、まずBIM図面の基本的な定義と役割を整理し、以降の小見出しで詳しく解説していきます。なお、建築情報モデリングを正しく運用するために必要な基礎知識を押さえることが、将来的にBIMのメリットを最大限引き出すための重要な一歩になると言えます。

2.1. BIM図面の定義とは何か?

BIM図面は、単なる3Dのパースやビジュアル表現とは異なり、あらゆる建築要素をデータとして組み込んだモデルをベースにして自動生成される図面です。具体的には、柱・梁などの構造部材だけでなく、壁や床、天井、設備機器などの情報もモデルに付随させることで、設計から施工、さらには運用・維持管理までを包括的にサポートする仕組みを提供します。巨大なプロジェクトにおいても、BIMの情報共有を使うことで、各ステークホルダー間で同じ最新データを参照しながら検討を進めることができるのです。

この仕組みは従来の2D図面と比べて格段に情報量が多く、しかもモデル上での変更を行えば各種の図面や帳票に即座に反映できるため、建築設計や施工管理において非常に効率的とされています。言い換えれば、“3Dモデル”と“すべての要素情報”を連結させた建築情報モデリングそのものがBIM図面の中核にあるわけです。しかも、BIMソフトウェアの機能次第では、光の当たり方を検証したり、建物内の経路シミュレーションを行ったりと、より高度な分析にも活かせる可能性があります。

また、BIM図面を作成するための標準的な手法は、国際基準にも適合するように整備されてきており、大手の設計事務所やゼネコンではBIMのトレーニングを社内教育として導入する動きが活発です。こうした背景から、業界全体としてBIMの普及を加速させることで、建築プロジェクト管理の効率化と品質向上を狙う企業が増え続けている状況だと言えます。

さらに、BIM図面は情報を重複なく集約しているため、幾度かの設計変更があっても修正ミスが起こりにくいという利点も見逃せません。変更した項目が複数のビューや図面にバラバラに存在する2D環境とは異なり、BIMでは“1つの真実のソース”をモデルが担うため、正確性が大幅に高まるのです。

2.2. BIM図面の主な特徴と用途

BIM図面の特徴のひとつは、建築物に関する空間データと属性情報を一体化して扱える点にあります。例えば、施工段階で問題となる「干渉チェック」は、2D図面のままでは図面を並べて照合する必要がありますが、BIM環境下では3Dモデルを通じて即座に問題箇所を発見できます。また、用いるBIMソフトウェアによっては、複雑な形状の部材であっても自動的に数量拾い出しを行えるため、ヒューマンエラーのリスクを減らせることも大きな利点です。

こうした情報の一元管理が、設計フェーズだけでなく施工管理や施設管理にも波及し、大規模施設などの長期的な運営を視野に入れたコスト削減策が可能になります。例えば、維持管理段階でのリニューアルや設備交換を検討する際には、BIM図面に紐づいた設備情報を確認することで、更新のタイミングやコストシミュレーションを的確に行えるようになるのです。これは“BIMのデメリット”として挙げられる初期コストを上回るメリットを長期スパンで提供すると言えるでしょう。

さらに、プレゼンテーション場面においては、BIMの空間把握機能を活用して、2D図面にはないリアルな視覚効果をクライアントや投資家、行政などの多様な関係者に伝えられます。これにより、建築プロジェクトへの理解度が高まり、意思決定がスピーディーに進む点も見逃せません。BIMのROIを高める視点から見ると、プロジェクト全体のコミュニケーションコストを下げながら、合意形成を効率化できるというのは非常に大きな強みです。

総合的に見れば、BIM図面が発揮する利点は「情報量の多さ」と「自動生成・集約力」に支えられており、これらを適切に運用するためにはBIM教育や社内の運用ルールが欠かせません。今後さらに建築業界のDXが進むにつれ、BIMのプレゼンテーション技術や国際基準への対応も加速するでしょう。

3. 2D図面とBIM図面の違い

2D図面は、平面図や立面図、断面図などを個別に作成し、それらを組み合わせることで建築物の構造や意匠を表現してきました。しかし、建築物のあらゆる要素を完全に把握するには、枚数の多い図面を参照し続けなければならず、変更が発生するたびに複数の図面を修正する手間とリスクが伴います。一方、BIM図面では、単一の3Dモデルを軸にあらゆる情報が集約されており、図面はモデルから自動的に生成されるため、修正作業が格段に減るという大きな利点があります。

また、BIM図面が提供する最大の違いの一つとして、可視化と情報の豊富さが挙げられます。例えば、3Dモデル上で壁や設備のレイアウトを俯瞰し、必要に応じて干渉チェックを実行できるので、2Dの断片的な情報をあちこち探す労力が削減されます。建築情報モデリングを活用すれば、設計者や施工者だけでなく、施主や他業種のパートナーも参照しやすい図面を得られるため、プロジェクト全体の連携が向上しやすいのです。

さらに「BIMとCADの違い」を端的に述べるならば、BIMは建築情報そのものをモデル化して管理するのに対し、CADは主に図形として要素を管理します。CADでは要素に属性データをもたせることはできますが、それが建築のライフサイクル全体を統合する仕組みとして体系化されているわけではありません。このため、2D図面から得られる情報管理の枠を超えて、BIM図面がより総合的な建築プロジェクト管理をサポートする役割を担うのです。

では、実際にどのような場面でその違いが生じるのでしょうか。以下の小見出しでは、2D図面からBIM図面へ移行する際に得られる具体的なメリットとして、情報の一元管理と設計変更作業の大幅な効率化について詳しく掘り下げていきます。

3.1. 情報の一元管理と自動生成の利点

BIM図面では、あらゆる図面の基となる3Dモデルを更新すれば、平面図や断面図、立面図などを自動的に生成できます。これにより、従来であれば各図面をバラバラにメンテナンスしていた煩雑な作業から解放され、しかも変更漏れの心配が大幅に減ります。情報が一元管理されているので、建物全体の構成が一貫性を持って更新されるという安心感が得られるのです。

実際のプロジェクト管理の場面でも、そのメリットは大きく現れます。例えば、意匠設計者が仕上げ材を変更した場合、それをBIMソフトウェアの設定画面で修正すると、数量や施工方法に関する情報が同時にアップデートされます。これによって、予算管理を行うチームはリアルタイムで最新の材料数量を確認でき、価格調整を早期に始められますし、施工管理を担当するスタッフは必要な手順や段取りを余裕を持って計画できるようになるでしょう。

また、情報共有がスムーズになることで、設計者や施工者、そして施主といった複数の利害関係者が常に同じ情報にアクセスできる点も大きいです。図面やモデルを後から何度も手動で更新する必要がないため、コミュニケーションミスによるやり直しや手戻りも夜まで作業し続ける…といった事態を軽減できます。結果として、プロジェクト全体のスケジュール管理がしやすくなり、BIMで効率化を実現できると考えられます。

建築業界のDXにあわせて、こうした情報一元化のメリットはさらに広がっており、施設管理段階での設備交換やメンテナンス計画にも、BIM図面のデータが活用されるパターンが増加傾向にあります。

3.2. 設計変更の迅速化と干渉チェック

建築プロジェクトを進める中で、設計変更は避けて通れない事案のひとつです。発注者からの追加要望や法規制上の制約によって、図面を修正しなければならないケースが頻繁に発生するのですが、2D図面のみを運用していると、そのたびに関連図面すべてを手直しする必要があり、ミスや見落としも起きやすくなります。

しかしBIM図面の場合、一つの3Dモデルを修正すれば、その変更内容が平面図や立面図、断面図さらには数量表などにも自動で反映されます。これにより、設計変更への対応が迅速化し、かつ正確性が飛躍的に向上するというのは大きな強みです。また、設備と構造の取り合いや配管、ダクトの干渉チェックに関しても、BIMソフトウェア上でリアルタイムに検証できるため、後工程でのトラブルを未然に防げます。

干渉チェックでは、例えば空調ダクトと梁がぶつかっていないか、電気配線が構造壁を貫通しないかといった問題点を事前に見つけられます。2D図面だと、断面を複数枚描き分けながら検証する必要があり、作図者の技能に依存する部分が大きかったのですが、BIMの自動化機能なら複雑な交差が起こる箇所を瞬時に可視化できるのです。こうした機能を活用することで、設計段階からミスを最小限に抑え、予定外の追加コストや工期延長を防ぐことに直結します。

加えて、設計変更の度合いが大きいプロジェクトほど、こうしたBIMの干渉チェック機能や迅速な修正反映は大きな効果を発揮します。チーム全体が同じ3Dモデルを確認できるため、コミュニケーションを効率化し、さらに正確な成果物を得られるのがBIM図面の強みです。

4. BIM図面の具体的な活用例

BIM図面は、設計段階から施工段階、さらには発注や維持管理といった広範囲にわたって活用することができます。実際にどのような場面で役立つのかを把握することで、自社のプロジェクトに取り入れるイメージがより明確になるでしょう。例えば、建築設計では3Dモデルを使った空間シミュレーションが可能となり、意匠や動線計画の検討をスピーディーに進められます。また、施工段階では工程表とBIMモデルを連動させ、施工順序の可視化や段取りの最適化を図れるのが大きな魅力です。

さらに、コスト管理を行うにあたっても「BIMでコスト削減」を実現しやすく、数量の拾い出し作業が自動化されるだけでなく、変更時の差分確認も容易になります。発注や維持管理のフェーズでは、更新すべき機器や部材情報をBIM図面から直接参照できるため、長期間にわたる運用コストの把握や計画的なリニューアル工事の実施につながりやすくなります。

ここでは、具体的に3つのフェーズに分けてBIM図面の活用シーンを見ていきたいと思います。それぞれの段階でどのようにBIMのメリットを享受できるかを掘り下げることで、建築情報モデリングの本質的な価値を理解できるはずです。

また、最近ではデザインやインテリアの分野でもBIMのプレゼンテーション機能を活かした具体的な提案が行われるケースも増えています。そうした応用を視野に入れながら読み進めていただくと、BIM図面がどれほど多面的に効果を発揮するかを体感しやすいでしょう。

4.1. 設計段階での利用

設計段階では、BIM図面が空間のレイアウト検討や意匠の最適化に大いに力を発揮します。まず、建物全体のプロポーションを3Dモデルで可視化し、明確なイメージを持ったうえでディテールを詰めていけるのは、2D図面では得られない大きな利点でしょう。加えて、がらりとデザインを変更するときでも、BIMソフトウェア上で主要パラメータを変更すればモデル全体に反映されます。

このように、設計段階でのBIM活用はプロジェクトの早期からミスを排除し、調整をスピーディーに進める大きな原動力となります。空間の寸法や仕上げ材の選定など、細やかな意思決定が必要になる場面でも、3Dモデル上でリアルに確認できるため、完成後のクレームや手戻りを減らすことにつながります。また、施主や他業種のパートナーに対してプレゼンテーションを実施する際に、BIM図面は高い説得力を持ち、要望のすり合わせが容易になる良さも見逃せません。

さらに、設計段階でのコスト概算やスケジュール策定にもBIM図面の情報が活用されます。モデルに含まれる各部材や工程をひもづけることで、設計変更があっても数量や工程計画を素早く更新できるため、見積もりの精度が上がるでしょう。こうしたメリットを最大限活かすためには、BIMの基本操作だけではなく、どのような形で情報を整理し登録しておくかという運用ルールを明確にしておくことが成功のカギとなります。

結果的に、設計段階でBIM図面を用いてプロジェクトを進めると、検討プロセスの抜け漏れ防止だけでなく、意匠や機能性のレベルを高めることにつながります。

4.2. 施工段階での利用

施工段階でBIM図面を利用することで得られる最大のメリットは、工程管理と品質管理の精度を高められる点にあります。具体的には、3Dモデルと工程表を連動させ、どの部分をいつ施工すればよいかをアニメーションや視覚的なシミュレーションを用いて確認できるため、担当者全員が同じスケジュールを共有しながら段取りを決めることができます。

また、建築現場では躯体工事や設備工事など多岐にわたる業種が同時並行で作業を進めるため、干渉や段取りの衝突が起こりやすいのですが、BIMソフトウェアの干渉チェック機能を活用すれば、あらかじめモデル上で問題箇所を把握し、適切な順序で施工を進められます。従来は竣工間際に気づいて修正費用が膨らむような事例も少なくありませんでしたが、BIM図面を活用することで無駄な手戻りを減らし、工期を短縮することが可能です。

さらに、現場ではタブレットなどのモバイル端末を用いてBIM図面を確認し、リアルタイムで施工状況に合わせてデータを更新していくといった運用が増えつつあります。これにより、設計時点の情報だけでなく、施工完了時の実績情報も蓄積されるため、後々起こり得る補修工事や増築の際に有益なデータとして再利用できるのです。こうした取り組みは建築業界のDXをさらに押し進める試金石とも言えます。

施工段階までBIM図面を活用するメリットは大きいですが、同時に社内の技術者だけでなく協力会社にもBIMに関する一定の理解が必要になります。このため、BIM教育をまず社内で充実させ、その後パートナー企業とも連携ルールを定めておくことが、スムーズな運用につながるでしょう。

4.3. 発注と維持管理での利用

BIM図面の優位性は、建築物の竣工後やリニューアルなど維持管理の局面でも発揮されます。発注段階においては、数量拾い出しを正確に実施できるため、実際に必要な材料や部品がどの程度あるのかを把握しやすくなるので、コスト管理や購買業務の効率化に効果的です。これは発注ミスを防ぐだけでなく、余分な在庫を抱えないための戦略にもつながると言えます。

また、施設運営や維持管理では、例えば空調設備や電気設備、エレベーターなどの保守点検を行う際に、BIM図面に紐づけられたデータを確認するだけで、設置場所や型番、交換部品の種類などを瞬時に把握することが可能です。こうした“TOD(Total Operational Data)”を一元的に管理する仕組みが整えば、補修やリニューアル工事が必要になったときも素早く対応できるでしょう。

さらに、長期的な視点で考えると、定期点検や設備交換の履歴をBIMモデルに記録しておけば、将来の大規模改修計画や用途変更に際しても、不要な作業を最小限にとどめることができます。これはBIMの情報共有機能をフルに活かした応用的な使い方であり、建物のライフサイクルコストを見極める上でも大いに役立ちます。

結局のところ、BIM図面を導入すれば、設計・施工の段階だけでなく、発注や維持管理に至るまで一連のプロセスをシームレスに繋げられるため、建築プロジェクト管理の全般が効率化されると言えるのです。

5. BIM図面導入のメリット

BIM図面導入の利点は多岐にわたりますが、その根幹にあるのは、情報を一元管理しながら建築プロセスを可視化し、最適化できる点に尽きます。これは、各種図面や資料を別々に作成していた従来方式と比べて、手戻りを大幅に削減できるだけでなく、設計・施工・維持管理までの一貫した流れをスムーズに実現するための基盤となり得ます。

このセクションでは、実務の現場で特に注目されている「業務効率の向上とコストダウン」、そして「チーム連携の強化とプレゼン力の向上」について詳しく見ていきます。BIMの導入メリットをうまく引き出すためには、その裏付けとなる運用計画や人材育成が必須ですが、それを差し引いても有り余る価値があると評価されているのです。

また、BIMの国際基準やBIMの事例研究を見渡してみると、大規模プロジェクトばかりでなく、リフォームやインテリアといった分野でも追い風が吹き始めています。中小規模の案件であっても、合意形成を早めたり、施工品質を高めたりできる恩恵が得られているのです。こうしたメリットが押し上げた結果として、多くの企業が「BIMを導入しよう」という機運を高めていると言えるでしょう。

具体例を交えつつ、ご自身のプロジェクトに当てはめたときの効果を想像しながら読み進めていただくと、BIM導入メリットの真価をより深く理解していただけるはずです。

5.1. 業務効率の向上とコストダウン

BIM図面を導入すると、設計や施工管理の現場で発生する無駄な重複作業が削減されます。なぜなら、プロジェクトチーム全員が同じ3Dモデルを基にして作業を進めるため、どの図面を更新していないか、誰が最新の情報を持っているか、といった曖昧さを極力減らせるからです。2D図面中心で進めていた場合に生じがちな修正漏れ、コミュニケーションエラーなどによる手戻りコストを抑えられるのは、BIMがもたらす最も分かりやすい効果といっても過言ではありません。

また、数量の拾い出しや見積もり作業が自動化されることで、人為的なミスを避けながら時間を大幅に短縮できます。さらに、設計変更があった際も、BIMソフトウェア上で要素を変更するだけで関連図面や数量、コスト計算に反映されるため、再入力や再計算などの手間も減らせるでしょう。このようなBIMの利点を活かし、企業規模を問わず大きなコスト削減余地を発見できるのです。

実際にBIMを導入した企業では、施工段階でのトラブルが減り、完成後の補修コストが抑えられたという事例が多数報告されています。特に大規模プロジェクトでは、その効果が顕著に現れます。BIMで効率化されたプロセスはスケジュール管理にも好影響を及ぼし、工期短縮によるプロジェクト全体の経済効果へとつながる可能性が高いでしょう。

総じて言えるのは、BIM図面を導入することで業務効率が底上げされ、ヒューマンエラーによるリスクも低減し、それが結果的にコストダウンにつながっていくということです。

5.2. チーム連携の強化とプレゼン力の向上

BIM図面の導入効果のひとつに、チーム連携がスムーズになるという点があります。プロジェクトに関わる異業種の担当者—たとえば構造設計者、設備設計者、施工管理者、そして施主や投資家といった人々—が同じBIMモデルを参照することで、打ち合わせのたびに抜け漏れをチェックする手間が減少します。結果的に、意図のすり合わせを早めに行えるため、プロジェクト初期から協力体制を築きやすくなるのです。

さらにプレゼンテーション力の向上も見逃せません。2D図面だけでは把握しづらい空間構成や仕上げの雰囲気を、BIMの3Dモデルを使えば直感的に伝えられます。たとえば、VRやAR技術と組み合わさると、建築物の完成形をバーチャルで体感するような形で提案できるため、クライアントとのコミュニケーションが飛躍的に向上します。これにより、早期段階での合意形成が容易になり、設計変更も最小限のロスで済む可能性が高まるでしょう。

また、BIMの情報共有を前提としたワークフローでは、問題が発生した場合にも誰がどこで何を修正すればいいかが明確になりやすいです。多くの関係者が入り乱れる大型プロジェクトならばなおさら、この点は大きな利点として評価されるでしょう。プロジェクトマネージャーにとっては、各担当者の進捗状況をBIM図面上で確認できるため、意思決定を素早く下せるというメリットもあります。

このように、BIM図面がもたらすコミュニケーション面でのプラス効果は、単なるデータ管理の効率化にとどまらず、建築プロジェクトそのものを新しいステージに引き上げる力を持っているのです。

6. 導入のハードルと注意点

BIM図面には多くのメリットがある一方で、導入時にはいくつかのハードルや注意点が存在します。最も代表的なのは、ソフトウェア購入費とスタッフのBIM教育にかかる学習コストです。また、現在の建設業界ではBIMを使いこなせる人材がまだ限られており、既存のCADオペレーターや設計者に対してBIMのトレーニングを実施しなければならない場合もあります。

こうした導入のハードルは、短期的にはコスト増や業務混乱を引き起こすかもしれませんが、長期的にみればBIMのROIは決して低くはないと言われています。適切な支援体制や運用ルールを整えておけば、建築プロジェクトの全体効率を飛躍的に高めるシステムとなり得るからです。

ここでは特に「初期コストと学習コスト」、そして「人材不足と社内文化の変革」という2点に焦点を当て、どのように対処すべきかを考えてみましょう。BIMの導入戦略を検討する上で重要となる要素ばかりですので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

なお、大切なのは、単にソフトを導入するだけでなく、周囲を巻き込んだ教育や社内のBIMを使う意味に対する共通認識づくりが必要だということです。

6.1. 初期コストと学習コスト

BIMソフトウェアを導入する際のライセンス費用は、一般的な2D CADソフトと比べて高額になる傾向があります。また、ハイスペックなパソコンやサーバ環境を整えることも必要になる場合が多いため、一時的に大きな投資が求められるでしょう。さらに、導入後にソフトを使いこなすための研修やOJTなど、スタッフに対するBIMのトレーニングコストも軽視できません。

しかし、これらのコストを負担する意義は、長期的視点で見れば大きいと考えられます。なぜなら、BIMでコスト削減が実現できる場面が数多くあり、その効果が積み重なっていくからです。具体的には、設計ミスや施工の手戻りが減りやすい、数量やコスト見積もりの精度が向上する、工程管理がしやすくなることで工期が短縮しやすい—といった様々な側面でメリットが得られます。

また、スタッフがBIMの運用に慣れてくると、自動生成機能やパラメトリック設計のメリットをフルに活かせるようになり、さらなる業務効率化が見込まれます。最初は分厚いマニュアルや複雑な操作に抵抗を感じるかもしれませんが、社内でナレッジを蓄積し、反復的に教育を行う仕組みを確立すれば、徐々に導入ハードルを下げながら運用を軌道に乗せていくことができるでしょう。

要するに、この初期コストと学習コストをどう賢く乗り切るかが、BIM導入を成功させるキーポイントとなるのです。

6.2. 人材不足と社内文化の変革

BIMに精通した人材を確保するのは、依然として多くの企業にとって大きな課題です。特に、長く2D CADを使い慣れてきたベテラン設計者などは、新しいソフトウェアに乗り換えるハードルを高く感じる傾向があります。また、社内のプロセスや組織構造自体が従来のCADベースで組み上げられている場合は、そのままではBIMの情報共有や連携を活かしきれない恐れもあります。

このような状況を突破するには、まずBIMを使うことの意義を社内外に理解してもらい、徐々に運用体制をスライドさせる工夫が必要です。たとえば、最初は小規模案件からBIMを試し始め、成功体験を得てから大規模案件に適用範囲を広げていくといった段階的なアプローチが有効とされています。並行して、BIM教育を計画的に実施し、デジタルリテラシーの向上を図ることで、BIMの自動化や可視化技術がより活きる環境を整えられるでしょう。

また、BIMの情報共有を促進するために、社内にBIM専任のコーディネーターやBIMマネージャーを配置する企業も増えています。こうした人材がプロジェクト全体の運用方針やルールを策定し、関係者間の調整役を担うことで、スムーズなプロジェクト進行が期待できるのです。つまり、単に人を育てるだけでなく、組織としてBIM文化を根付かせることが肝要となるわけです。

社内文化の変革というのは一朝一夕に進むものではありませんが、BIM導入メリットを強くアピールしながら徐々に取り組みを進めることで、やがて企業全体の体制がBIMに最適化される可能性があるのです。

7. BIM図面導入企業の事例

■ 事例①:株式会社竹中工務店|BIMで「空間の価値」を見える化し、設計プロセスに革新

竹中工務店では、BIMの活用を単なる設計支援に留めず、「空間の価値を可視化」するためのツールとして積極的に取り入れています。たとえば、早期の段階から設計者・施工者・発注者の三者間でBIMモデルを共有することで、意思決定を迅速化し、設計変更の発生率を大幅に削減しました。

導入のポイント:

- BIM図面による「空間体験」の可視化で、施主の理解が深まった

- 設計段階から施工フェーズへのスムーズな情報連携を実現

- 設計変更対応のスピードが向上し、手戻り工数を大幅に削減

竹中工務店は、建築全体のプロセスにBIMを深く統合することで、「建築の品質と生産性」の両立を追求しています。

■ 事例②:株式会社船場(SEMBA)|BIMで社内外のコミュニケーションを強化

内装・商環境のデザインに強みを持つ株式会社船場では、デザイン意図の共有と意思決定の迅速化を目的にBIMを導入しました。特に注目すべきは、プロジェクトに関わる社内外のステークホルダーとの情報連携をBIM図面を通じて実現した点です。

導入の成果:

- 3Dモデルでの可視化により顧客との認識ギャップが減少

- BIM図面から施工図を自動出力し、設計・施工の連携がスムーズに

- 社内では「BIMガイドライン」を整備し、業務の標準化も推進中

また、BIMによるデータの一元化により、設計から施工、竣工後の運用支援までを見据えた長期的な業務効率の向上にもつなげています。

8.まとめ

BIM図面は、3Dモデルに部材や寸法、仕上げ、工程などの情報を統合した“情報付きの設計図”であり、従来の2D図面とは異なり、高度な可視化や情報共有が可能です。設計・施工・維持管理において一貫したデータ活用を実現し、設計変更への迅速対応や干渉チェックの効率化、業務の省力化・コスト削減を支援します。さらに、BIMを導入した企業事例として、竹中工務店は空間の価値を可視化しながら設計変更の手戻りを削減、船場はステークホルダー間のコミュニケーション強化と社内標準化を進めるなど、導入効果が顕著に現れています。導入には初期コストや人材育成の課題もありますが、長期的には高いROIが期待できる技術であり、建築業界のDXを推進する鍵となっています。

建設・土木業界向け 5分でわかるCAD・BIM・CIMの ホワイトペーパー配布中!

CAD・BIM・CIMの

❶データ活用方法

❷主要ソフトウェア

❸カスタマイズ

❹プログラミング

についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>

・国土交通省 港湾局『BIM/CIM事例集 ver.2』

https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001756362.pdf

・TechTrends『全国の最新BIM事例一覧|令和3年度・国土交通省支援の21事業を一挙に紹介』

https://techtrends.jp/trends/r3bimjirei/

・建築BIM推進会議『「BIM を活用した積算・コストマネジメントの環境整備」協議会2024年度活動報告(中間報告)』

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001853529.pdf

・建築BIM推進会議『「BIM を活用した積算・コストマネジメントの環境整備」協議会2023年度活動報告』

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001732147.pdf

・Autodesk「設計者と顧客の想いをビジュアルに建築の魅力を最大化する役割 – 株式会社竹中工務店 | ユーザ事例 | BIM Design 建築向け」

https://bim-design.com/user-story/takenaka/

・Autodesk「BIMと事業戦略の密接な連携 – 株式会社 船場 | ユーザ事例 | BIM Design 建築向け」