SolidWorksライトウェイトとは?初心者でもわかる基本と使い方

1. はじめに

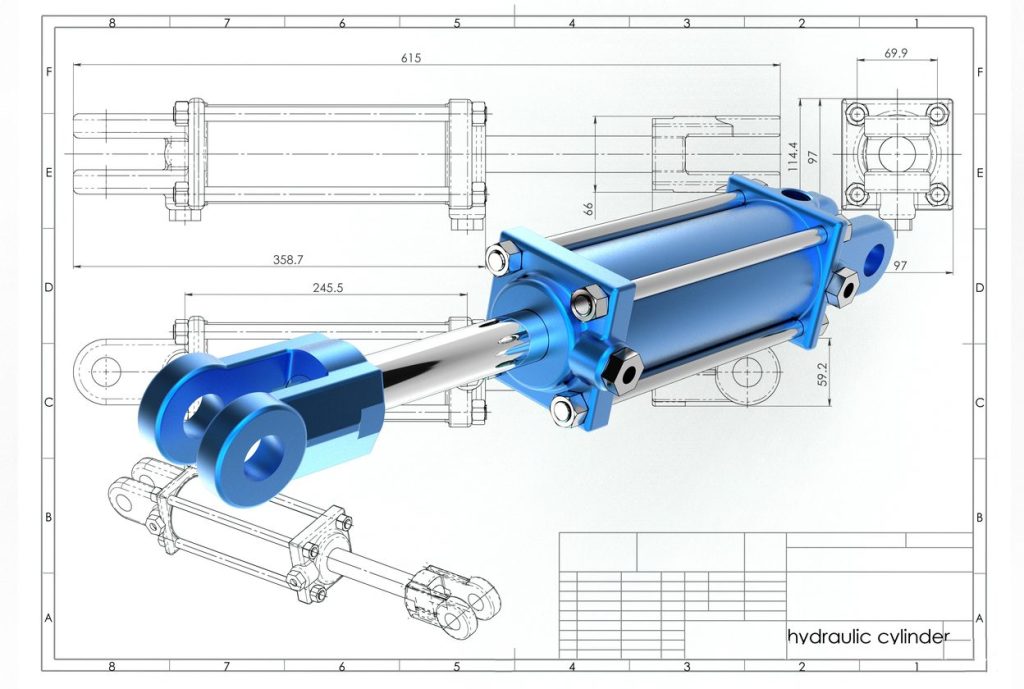

SolidWorksは、設計や製造の現場で幅広く使われている代表的な3D CADソフトウェアです。とくに数百から数千もの部品を含む大規模アセンブリを扱うと、読み込みに時間がかかったり、動作が重くなったりすることが少なくありません。

そんなときに役立つのが「ライトウェイト」という表示機能です。部品データを必要最小限だけ読み込むことで、アセンブリを軽くし、メモリ使用量を抑えながら快適に操作できるようにしてくれます。

本記事では、このライトウェイト機能を初心者の方にも分かりやすいように解説します。「ライトウェイトってどんな機能?」「どうやって使うの?」「メリットと注意点は?」といった疑問に答えつつ、基本的な設定方法から活用のコツ、トラブル対処までを順を追って紹介します。

SolidWorksの作業をもっとスムーズにしたい方は、ぜひ最後まで読んで活用のヒントをつかんでみてください。

2. SolidWorksライトウェイトとは何か?

2.1. ライトウェイトの基本的な定義

ライトウェイトとは、SolidWorksで大規模なアセンブリを軽快に扱うための仕組みで、部品データの詳細情報をすべて読み込まず、必要最小限の内容だけをロードする機能を指します。通常の3D CADでは、部品のジオメトリ情報や履歴データをすべて読み込むため、PCのメモリを大きく消費しますが、ライトウェイトモードではその負担を抑え、アセンブリをすばやく表示することを目的としています。

このモードを使うと、大規模アセンブリを開くときの待ち時間を大幅に短縮できるほか、PCスペックがそれほど高くない環境でもモデルの表示や回転がスムーズになります。特に数百から数千の部品を含むような大規模アセンブリでは、読み込み速度や操作感の軽さがそのまま作業効率に直結するため、ライトウェイト表示は大きな助けになります。

ただし、ライトウェイト状態ではすべての編集機能が自由に使えるわけではありません。形状の詳細編集などを行う際には、必要に応じてフルロード(完全解決)に切り替える必要があります。この切り替えを正しく理解し、状況に応じて適切に使い分けることで、設計スピードと安定性を両立することが可能になります。

2.2. 通常モードとの違い

通常モードでは、SolidWorksが部品の細部に至るまで全情報を読み込むため、ジオメトリや履歴が完全に取り込まれます。そのため、すぐに部品を編集したり寸法を変更したりできますが、その分だけデータ量が増え、メモリ消費が大きくなり、読み込みにも時間がかかりがちです。

一方、ライトウェイトモードでは、部品の形状表示に必要な最小限の情報だけをロードするため、メモリ使用量を抑えつつPC全体の動作を軽快に保てます。特に複数のファイルを並行して開いたり、大規模なアセンブリを扱ったりする場面では、この違いが顕著に表れます。

ただし、通常モードとライトウェイトモードを頻繁に切り替えると、そのたびにロード処理が走り、かえって効率が下がることもあります。そのため「全体の概要をざっくり確認したいときはライトウェイト」「細部を修正するときは通常モード」というように、作業工程に合わせた使い分けが重要です。

3. ライトウェイトモードのメリットとデメリット

3.1. メリットの詳細

ライトウェイトモードの大きな魅力のひとつは「読み込み時間の短縮」です。特に部品数の多い複雑なアセンブリを開く場合、通常モードのままだと数分待たされることもあります。しかしライトウェイト表示に設定しておけば、必要最低限の情報だけを優先して読み込むため、画面の表示や操作が格段に速くなります。

次に挙げられるのは「メモリ使用量の削減」です。3D CADで扱うデータは非常に大きく、PCスペックが十分でない環境では動作が重くなりやすい傾向があります。ライトウェイトモードを使えば、一度に読み込むデータ量を抑えられるため、パソコン全体の負荷を軽くし、より安定した作業環境を保つことができます。

さらに「設計効率の向上」も見逃せない利点です。形状の全体感を確認したり、部品同士の位置関係をチェックしたりする段階では、詳細なフィーチャー情報まで読み込む必要はありません。ライトウェイトを活用すれば、レビューや初期検討の場面で素早く画面操作でき、結果として初心者でも使いやすい設計フローを組み立てやすくなります。

3.2. デメリットと注意点

一方で、ライトウェイトモードにはいくつかの制約もあります。代表的なのは「編集制限」です。ライトウェイト状態の部品は、形状の表示や位置確認は可能ですが、寸法の変更やフィーチャーの修正など細かな編集作業には対応できません。そのため、具体的な形状変更を行う場合には「フルロード(完全解決)」に切り替える必要があります。

また、「再ロードが必要になる場面」にも注意が必要です。寸法測定や干渉チェック自体はライトウェイト状態でも可能ですが、対象部品に必要な詳細データがまだ読み込まれていない場合には、自動的に完全解決へ切り替わります。したがって、作業の進行に応じてどの段階でフルロードするかを計画的に判断することが重要です。

さらに、複数人で作業を進める「チーム作業」では混乱が生じやすい点もデメリットです。メンバーごとにライトウェイト設定が異なると、誰がどの部品をフルロードしているのか分かりにくく、図面の差し替えや編集内容に不整合が発生する可能性があります。こうした問題を防ぐためには、チーム内での運用ルールを共有し、意識的に設定を揃えて作業することが大切です。

4. ライトウェイトモードの使い方

4.1. 基本的な設定方法

SolidWorksでライトウェイトモードを利用するには、まずシステムオプションでの設定を確認します。

- [ツール] > [オプション] > [システムオプション] > [パフォーマンス] にある「コンポーネントをライトウェイトで読み込む」を有効化

- [ツール] > [オプション] > [システムオプション] > [アセンブリ] にある「大規模アセンブリモード」でしきい値を設定

この2つを組み合わせることで、部品数が多いアセンブリを開く際に、自動的にライトウェイトで読み込むよう調整できます。初心者の方はまず自動設定を有効にして試し、その軽さを体感してから自分に合ったしきい値へ調整していくのがよいでしょう。

大規模アセンブリモードを有効化しておくと、指定した部品数やファイルサイズを超えた場合に、自動的にライトウェイトモードへ切り替わる仕組みが働きます。初めて利用する場合は自動設定に頼ると安心です。そのうえで、実際にさまざまなアセンブリを開きながら動作の快適さと編集に必要な機能のバランスを確認し、自分の作業スタイルに合うしきい値を見つけることをおすすめします。

さらに、オプション画面内にある「表示品質」や「グラフィック設定」もあわせて見直すと効果的です。ディスプレイの解像度やシェーディングの精度を適度に下げることで、メモリ使用量をさらに抑えられるため、処理の軽快さをより一層高められます。

4.2. 手動での切り替え方法

すでに開いているアセンブリを途中で切り替える場合は、FeatureManagerデザインツリーで部品を右クリックするのが基本操作です。部品名を右クリックすると「ライトウェイトを解除」や「ライトウェイトに変換」といったメニューが表示され、状況に応じて変更できます。

大量の部品を一度に切り替えたいときは、アセンブリ全体を最上位から操作すればまとめて設定を変更できます。個別に対応する手間を省けるので便利ですが、切り替えの際には多少時間がかかることもあるため、作業の進行状況を見ながらタイミングを工夫すると良いでしょう。

特に初心者がつまずきやすいのは、この切り替えの判断です。設計の進み具合や確認したい内容に合わせて、ライトウェイトとフルロードを使い分ける意識を持つことで、無駄な再ロードや設定ミスを防げます。

4.3. ライトウェイト状態の確認方法

アセンブリ画面の左側にあるFeatureManagerデザインツリーを見れば、部品がライトウェイト状態かどうかを簡単に判別できます。名前の横に羽の形をしたアイコンが表示されていればライトウェイト、マークがなく通常のアイコンであればフルロードです。

さらに、大規模アセンブリモードを有効化している場合は、ステータスバーに現在の状態が表示されるため、アセンブリ全体が軽量化モードで動作しているかを一目で確認できます。

こうした確認をこまめに行うことで、どの部品がフルロードで、どの部品がライトウェイト状態なのかを把握しやすくなります。不要なデータを無駄に読み込まずに済み、作業の効率を保てます。特に初心者は意識せず操作して混乱することが多いため、定期的に状態をチェックする習慣を持つと安心です。

5. 実践的な活用シーン

5.1. 大規模アセンブリでの作業

大規模アセンブリでは、数百から数千もの部品をまとめて扱うことになります。そのため、すべてをフルロードで開くと読み込みに長い時間がかかり、メモリの消費も大きくなりがちです。ライトウェイトモードを利用すれば、表示に必要な情報だけを先にロードできるため、読み込み時間を大幅に短縮できます。

構成全体の確認やアセンブリの概要把握、部品同士の位置関係チェックといった大まかな作業を行う際には、ライトウェイト表示を使うのが効率的です。詳細な編集作業に入るまではフルロードを避けられるため、軽快なビューアーを使っているかのようにスムーズに画面操作が行えます。

このように、設計後の最終確認や他部署との打ち合わせ、さらにはプレゼンテーションの場面では、細部よりも全体を正しく把握することが重要です。ライトウェイトを活用することで、画面共有やレビューが滞りなく進み、結果としてチーム全体の作業スピードを高める効果が期待できます。

5.2. チーム作業での活用

複数のメンバーが同じアセンブリを扱う場合、各自の設定がバラバラだと編集内容やデータの状態に差が出て、作業に混乱が生じることがあります。こうした問題を避けるには、チーム全体でライトウェイトモードの運用ルールを共有しておくことが大切です。

例えば、設計者は部品をフルロードして詳細修正に集中し、チェック担当者はライトウェイトモードで開いて全体の動作やレイアウトを確認する、といった役割分担を決める方法があります。こうすれば、必要な作業に応じてそれぞれが最適なモードを利用でき、全体の効率が高まります。

また、会議などで多くのファイルを同時に開いて意見交換を行う場面では、全員がフルロードしてしまうとパソコンが重くなり、まともに作業できなくなることもあります。ライトウェイトを使えば、PCの性能に依存せず、一定の操作性を維持しながらディスカッションをスムーズに進められます。

5.3. パフォーマンス改善の実例

たとえば、メモリ容量の少ないノートパソコンで数百個の部品を含むアセンブリをフルロードで開いた場合、動作が遅くなったり、最悪フリーズしたりすることも珍しくありません。そこでライトウェイト機能を利用したところ、読み込み時間が半分以下になり、ズームや回転などの基本操作も快適に行えるようになったという事例があります。

また、製造現場に近いエンジニアが短時間で検図を行う必要がある場合にも、ライトウェイト表示は大いに役立ちます。詳細編集は不要だが全体の構造だけを確認したいときに使うことで、効率的にチェックが進み、設計上のトラブルを減らすことができます。その結果、チーム全体の開発スピードが向上するケースもあります。

さらに、複数のプロジェクトを同時に進めるような環境では、ライトウェイトモードによって作業の重複時間を短縮しながら他案件を並行して進められるため、全体の生産性が高まります。こうした効果は、SolidWorks初心者でもすぐに実感できるため、一度試してみる価値は十分にあると言えるでしょう。

6. 注意点とトラブルシューティング

6.1. ライトウェイト使用時の制限事項

ライトウェイトモードは非常に便利ですが、すべての機能を自由に使えるわけではありません。具体的には、複雑なフィーチャーの修正や、穴加工・ボス形状の追加といった部品の再構築を伴う操作は、ライトウェイト状態では実行できないケースが多くあります。

寸法測定や干渉チェックはライトウェイト状態でも可能です。ただし、対象部品の詳細データが未読込の場合、その部品は自動的に完全解決へ切り替わります。したがって、一部または全体を完全解決にするタイミングを意識して選ぶことが、効率と精度の両立につながります。

設計の最終段階では、データをすべて完全に読み込んで整合性をチェックしておかないと、後で思わぬエラーが発生する恐れがあります。ライトウェイトはあくまで軽量化を目的とした機能であり、最終確認では必ず完全解決を行うよう心がけましょう。

※ なお、ルーティング サブアセンブリはライトウェイトで開くことができないため、必要に応じて完全解決で開く必要があります。

6.2. よくある問題と解決方法

「ライトウェイト状態のまま編集できず困っている」という場面はよく見られます。この場合は、対象部品を右クリックしてフルロードへ切り替えることで解決できます。初心者が見落としやすいポイントなので注意しましょう。

「ライトウェイトにしたのに動作が重い」という場合は、大規模アセンブリモードが無効になっている可能性があります。システムオプションを確認し、自動的にライトウェイトが適用される設定になっているか再チェックしてください。

また「完全解決に切り替えたらエラーが出た」というトラブルもあります。これは参照元のファイルや部品データが破損していることが多いため、一度ファイルを再保存したり、バックアップから復元したりするのが一般的な解決策です。

6.3. 適切な使い分けのコツ

アセンブリ全体を大まかに確認する段階では、ライトウェイトで十分です。位置関係や向きを確認するだけなら、詳細なジオメトリを読み込む必要はなく、ロード速度や操作の軽さを優先できます。

一方で、形状の修正や解析を行う段階では、フルロードが欠かせません。部品単位でフルロードを行えば、必要なジオメトリを確保した状態で正確に作業できます。最終的な図面作成や干渉チェックの場面でも、正しい寸法情報を得るためには完全解決が必須です。

このように、作業フェーズごとにモードを切り替えて使い分けることで、設計効率は大きく向上します。ライトウェイトとフルロードを適切に切り替える習慣を身につけ、SolidWorksのパフォーマンスを最大限に活かしましょう。

7. 関連する便利な機能

7.1. その他のパフォーマンス改善機能

SolidWorksには、ライトウェイト以外にも作業を軽快にするための便利な機能が用意されています。代表的なものが SpeedPak と Large Assembly Mode です。

SpeedPakは、アセンブリの一部を意図的に切り出して表示する仕組みで、不要な領域を読み込まずに済むため、処理が大幅に軽くなります。これにより、必要な部分の操作性を維持しながら、全体の負荷を抑えられるのが特徴です。

Large Assembly Modeは、部品数があらかじめ設定したしきい値を超えた場合に、自動的に軽量化オプションを適用する機能です。ライトウェイト表示と組み合わせて利用すると、読み込み速度や操作性をさらに向上させることができます。

これらの機能を併用すれば、より柔軟に軽量化を実現できます。作業の目的や内容に応じて適切に選び分けることで、特に大規模アセンブリを扱う場合の効率は大幅に改善されるでしょう。

7.2. システム設定の最適化

ライトウェイト機能の効果を最大限に発揮するには、ソフトの設定だけでなくPC環境全体の最適化も欠かせません。例えば、Windowsの仮想メモリを適切に設定したり、グラフィックボードのドライバを最新のものに更新したりすることで、描画処理が速くなり、CAD全体のパフォーマンス向上につながります。

また、SolidWorksのシステムオプションで「表示精度」や「イメージ品質」を必要以上に高く設定しないことも重要です。品質を中程度に調整しても設計判断に影響することは少なく、むしろ無駄な負荷を減らす効果が得られます。

さらに、古いバージョンのデータや不要な設定ファイルを整理するなど、日常的なデータ管理を行うことも有効です。こうした基本的なメンテナンスを続けながらライトウェイト機能を活用すれば、SolidWorksの操作環境は一段と快適になり、安定した作業が可能になります。

8. まとめ

本記事では、SolidWorksのライトウェイトモードについて、基本的な仕組みや通常モードとの違い、メリットとデメリット、実際の使い方や注意点を順を追って解説しました。大規模アセンブリを扱う際に負担となる「読み込み時間の長さ」や「メモリ使用量の多さ」を軽減するうえで、ライトウェイトは欠かせない機能であることがお分かりいただけたと思います。

もちろん、ライトウェイトには編集に制約があるため、必要に応じてフルロードへ切り替える判断が重要です。全体を素早く確認したいときはライトウェイト、詳細な修正や解析を行うときはフルロード、といったように状況に合わせて使い分けることが、効率的な設計作業につながります。

初心者の方は、まずはシステムオプションで大規模アセンブリモードを有効にし、その効果を体感することから始めてみましょう。プロジェクトの現場やチームでの共同作業においても、この機能を理解しているだけで作業のスピードや安定性が大きく向上します。

SolidWorksをより快適に、そしてストレスなく使いこなすために、ライトウェイトモードを積極的に活用してみてください。

建設・土木業界向け 5分でわかるCAD・BIM・CIMの ホワイトペーパー配布中!

CAD・BIM・CIMの

❶データ活用方法

❷主要ソフトウェア

❸カスタマイズ

❹プログラミング

についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>

ライトウェイト構成部品 – 2025 – SOLIDWORKS ヘルプ

https://help.solidworks.com/2025/japanese/SolidWorks/sldworks/c_lightweight_components_swassy.htm

大規模アセンブリの設定(Large Assembly Settings) – 2025 – SOLIDWORKS ヘルプ

https://help.solidworks.com/2025/japanese/SolidWorks/sldworks/r_Large_Assembly_Mode_SWassy.htm

SpeedPak – 2025 – SOLIDWORKS ヘルプ

https://help.solidworks.com/2025/japanese/SolidWorks/sldworks/c_SpeedPak_OH.htm