土木工事におけるCIMの活用事例を紹介 直轄工事の実施要領についても解説

建築分野におけるBIMの普及と並行し、土木分野においてはCIMの活用が進められています。令和5年4月からは国の直轄業務・工事におけるBIM/CIMの原則適用が始まり、道路・ダム・河川などの幅広い事業でCIMが利活用されるようになりました。

この記事では、令和5年度のBIM/CIM実施状況やアンケートとともに実際の事業における取り組み事例を紹介します。また、原則適用が求められる直轄工事の実施要領についても触れるので、公共事業に携わる可能性がある方は、ぜひご覧になってみてください。

令和5年度のBIM/CIMの実施状況*1

はじめに、国土交通省(以下、国交省)の資料をもとに、令和5年度のBIM/CIMの実施状況およびアンケート結果を紹介します。

令和5年度は、建築BIM加速化事業により、BIM/CIMのソフトウェアが中小企業にまで幅広く行き届いた年といえます。多くの事業者がBIM/CIMに触れた結果、どのような意見が集まったのかを参考にしながら、BIM/CIMの現在地を確認しましょう。

なお、これから紹介するのは、建築・土木分野のBIM/CIMに関するアンケートの結果であり、土木分野に限定したものではないことにご留意ください。

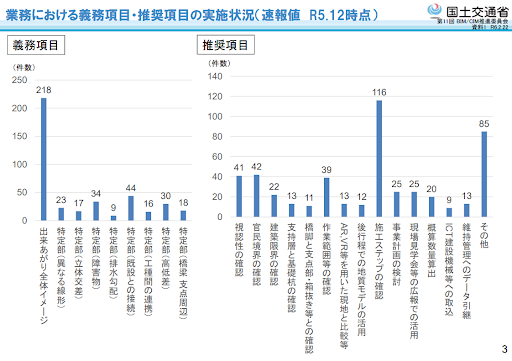

義務・推奨項目の実施状況(*1_P.3-4)

国の直轄工事におけるBIM/CIM適用業務・工事では、活用内容が義務項目と推奨項目に分けられています。ここでは、設計・計画段階にあたる「業務」と、施工段階にあたる「工事」のそれぞれにおける義務・推奨項目の取り組み状況を紹介します。

以下に示すのは、「業務」における義務・推奨項目の実施状況です。

「業務」における義務項目・推奨項目の実施状況(速報値 R5.12月時点)

*1

引用)国土交通省「BIM/CIMの進め方について P.3」

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001725321.pdf

設計・計画段階では、BIM/CIMによる「出来あがり全体イメージの確認」と「特定部の確認」が義務項目に指定されています。特定部の確認では、「既設との接続」「障害物」といった干渉が懸念される部分や、「高低差」「立体交差」などの二次元図面では立体的なイメージが難しい部分でBIM/CIMがよく活用されているようです。

また、推奨項目では、「施工ステップの確認」でBIM/CIMが頻繁に利用されていることがわかります。BIM/CIMを活用すると、施工ステップに時間軸を設定した「4次元モデル」を作成することも可能です。誰でもわかりやすい視覚的な表現ができるため、設計者・施工管理者・現場作業員・建築主などの間で施工ステップを共有するのに役立ちます。

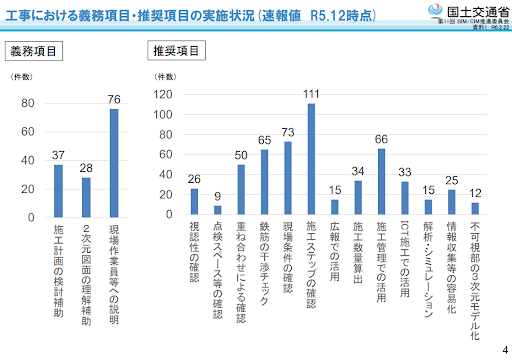

次に、「工事」における実施状況を示します。

「工事」における義務項目・推奨項目の実施状況(速報値 R5.12月時点)

*1

引用)国土交通省「BIM/CIMの進め方について P.4」

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001725321.pdf

義務項目のなかでは、「現場作業員等への説明」での活用が目立ちます。設計・計画段階で作成した「施工ステップの確認」のモデルが、そのまま現場作業員等への説明に使えているのかもしれません。設計・施工で一貫したモデルを使用し、モデルや図面の作成コストを下げられることは、BIM/CIMの大きな効果のひとつといえます。

推奨項目では、「現場条件の確認」「鉄筋の干渉チェック」「重ね合わせによる確認」など、干渉を回避して手戻りをなくす取り組みが行われていることが読み取れます。このような取り組みが一般的になり手戻りを減らすことができれば、業界全体の生産性向上に繋がるでしょう。

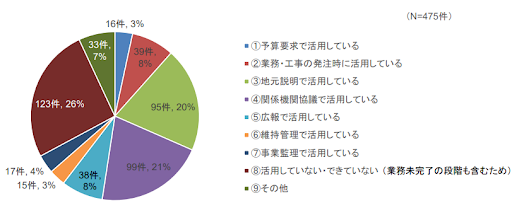

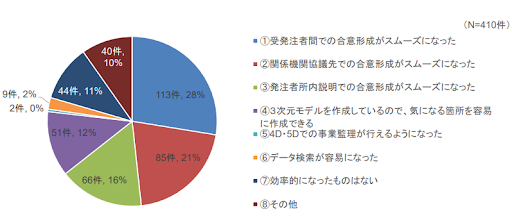

BIM/CIMの効果に関するアンケート(*1_P.6-9)

ここで紹介するのは、国交省が発注者に対して行ったBIM/CIMの効果に関するアンケート結果です。「成果品のBIM/CIMをどのように活用しているか」「BIM/CIMにより効率的になったものは何か」という質問に対する回答を示します。

成果品のBIM/CIMモデルをどのように活用しているか(複数回答可)

*1

引用)国土交通省「BIM/CIMの進め方について P.7」

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001725321.pdf

BIM/CIMにより効率的になったものは何か(複数回答可)

*1

引用)国土交通省「BIM/CIMの進め方について P.8」

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001725321.pdf

発注者のBIM/CIMの活用ケースは、「地元説明」と「関係機関協議」が約4割を占めています。3Dの視覚的な表現でわかりやすく説明できることが、発注者にとってはうれしいポイントのようです。また、効率的になったものに関する回答で約6割を占めたのが、「関係者との合意形成」です。関係者に対する説明でBIM/CIMが活用され、合意形成がスムーズになったという結果が読み取れます。

土木工事におけるCIMの活用事例*1

それでは、実際の土木工事におけるCIMの活用事例をみていきましょう。

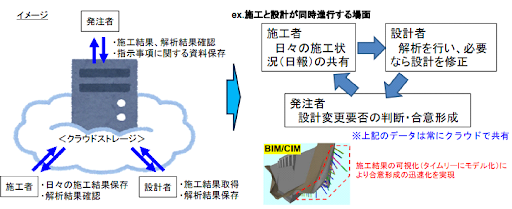

データシェアリング:新丸山ダム工事(*1_P.14)

新丸山ダム工事では、発注者・設計者・施工者がクラウドを介してデータや情報を共有し、「施工者:施工状況の共有」「設計者:施工結果の確認・解析および設計変更」「発注者:設計変更要否の判断」を同時に進めています。施工結果をタイムリーにモデル化することで合意形成の迅速化を実現しているとのことです(*1_P.14)。

新丸山ダム工事事務所でのデータシェアリング

*1

引用)国土交通省「BIM/CIMの進め方について P.14」

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001725321.pdf

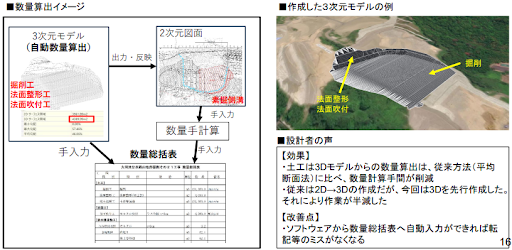

CIM積算:信濃川河川事務所(*1_P.16,18)

信濃川河川事務所では、掘削工事範囲の3Dモデルを作成し、数量を自動算出しています。積算結果を数量総括表に手入力していることなどの改善点はありながらも、従来に比べて数量計算の手間が削減されたと報告されています。

信濃川河川事務所でのCIM積算

*1

引用)国土交通省「BIM/CIMの進め方について P.16」

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001725321.pdf

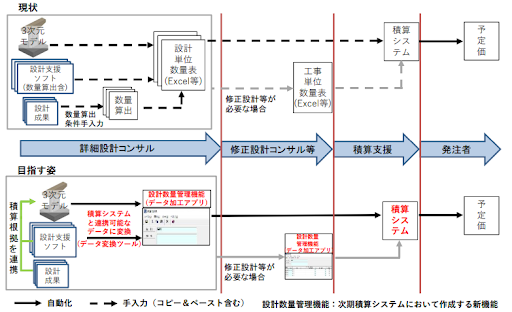

3Dモデルによる自動数量積算は、国交省が力を入れている取り組みのひとつです。国交省は、以下のような自動数量積算プロセスを示しています。今後は、積算システムなどの改良・開発により手入力の作業を減らし、データを活用した効率化を図るとのことです(*1_P.18)。

今後のCIM積算が目指す姿

*1

引用)国土交通省「BIM/CIMの進め方について P.18」

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001725321.pdf

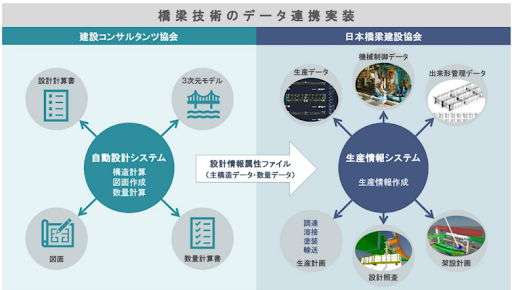

製作のデータ連携:福光・浅利道路2号橋(*1_P.23)

福光・浅利道路2号橋では、鋼橋の設計から工場製作までのプロセスを円滑に実施するための連携が試行されています。

従来の鋼橋の設計は、自動設計システムを活用して行われていましたが、工場製作段階におけるデータ入力は手作業でした。そこで、さらなる効率化を実現するため、「建設コンサルタンツ協会」と「日本橋梁建設協会」が、データ連携実装に向けた共同宣言に署名しました。

今後は、建設コンサルタントが自動設計システムで作ったデータをそのまま工場製作の生産情報システムで使うことを目指すとのことです。

鋼橋技術のデータ連携

*1

引用)国土交通省「BIM/CIMの進め方について P.23」

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001725321.pdf

直轄業務・工事の実施要領*2*3

前述のとおり、令和5年度から直轄工事においてはBIM/CIMの活用が原則適用になりました。そのため、多くの公共事業では、国の実施要領に則ってBIM/CIMを活用する必要があります。

ここではBIM/CIM適用業務・工事の実施要領を簡単に紹介します。公共事業に備え、どのような書類や取り組みが求められるのかを知っておきましょう。

実施計画書の作成

まず、3次元モデルの活用について発注者と受注者で協議し、実施計画書を作成します。実施計画書には、以下の項目を記載します。

・工事概要

・3次元モデルの活用内容

・3次元モデルの作成仕様

・3次元モデルの作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類

・3次元モデルの作成担当者

・3次元モデルの作成・活用に要する費用

義務・推奨項目

BIM/CIMの活用内容には、以下のような義務項目と推奨項目を含む必要があります。それ以外の活用内容は、「別紙1 義務項目、推奨項目の一覧」(国土交通省*4)にまとめられているので、事業特性や現場条件にあわせて選定しましょう。

・直轄業務

| 【義務項目】 | 【推奨(例)】 |

| 出来上がり全体イメージの確認 | 重ね合わせによる確認 |

| 特定部の確認(2次元図面の確認補助) | 現場条件の確認 |

| 施工ステップの確認 | |

| 事業計画の検討 |

・直轄工事

| 【義務項目】 | 【推奨(例)】 |

| 施工計画の検討補助 | 重ね合わせによる確認 |

| 2次元図面の理解補助 | 現場条件の確認 |

| 現場作業員等への説明 | 施工ステップの確認 |

| 施工管理での活用 |

実施報告書の作成

BIM/CIMの活用状況に応じ、実施報告書を作成します。実施報告書に記載する内容は、以下のとおりです。

・工事概要および3次元モデルの活用概要

・作成、活用した3次元モデル

・後段階への引継事項

・成果物

・その他(創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望など)

成果の納品

最後に、以下の成果物を納品します。

・BIM/CIM実施計画書・見積書

・BIM/CIM実施報告書

・作成した3次元モデル

なお、3次元モデルは、オリジナルデータ、標準的なデータ形式(J-LandXML形式、IFC形式)、統合モデル、動画などとされています。

おわりに

現在は直轄工事でBIM/CIMの原則適用が求められていますが、今後は民間工事においてもBIM/CIMの波が押し寄せると予想されます。発注者が建設物の維持管理にBIM/CIMを活用するようになると、対応できないと受注のチャンスを逃すことも考えられます。建築BIM加速化事業などを利用しながら準備を進めてみてはいかがでしょうか。

大手ゼネコンBIM活用事例と 建設業界のDXについてまとめた ホワイトペーパー配布中!

❶大手ゼネコンのBIM活用事例

❷BIMを活かすためのツール紹介

❸DXレポートについて

❹建設業界におけるDX

*1

出所)国土交通省「BIM/CIMの進め方について」

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001725321.pdf

*2

出所)国土交通省「別紙3 BIM/CIM適用業務実施要領」

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001733486.pdf

リンク元:https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000140.html

*3

出所)国土交通省「別紙4 BIM/CIM適用工事実施要領」

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001733487.pdf

リンク元:https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000140.html

*4

出所)国土交通省「別紙1 義務項目、推奨項目の一覧」